どうも、ぽんせいです!

3DCGで屋外シーンを作るとき、「空の色」や「太陽の光」って

どうやって表現すればいいんだろう?

と悩んだことはありませんか?

そんな時に助けてくれるのが大気テクスチャです。

このノードは、単なる青空の背景を作るだけではありません。

実際の空の物理現象を元にしたリアルな光と色を、ワールド全体に適用することができる、いわば「空を再現するシミュレーター」のような存在です。

この記事ではそれぞれの値や変化などについて詳しく解説していきます!

大気テクスチャとは?

Blenderにおける「大気テクスチャ(Sky Texture)」とは、空の見え方をシミュレートするための背景テクスチャのことです。特に屋外の自然光環境をリアルに再現したいときに使われ、ワールド(背景)の色や明るさを空の色に合わせて変化させることで、より自然なライティングを実現できます。

私たちが日常で見上げる空の色は、太陽の光が大気中の分子やちり(に散乱されて目に届くことで生まれています。空が青く見えるのは、レイリー散乱という現象により、太陽光の中でも波長の短い青色の光が四方に散らばるからです。一方、夕方になると太陽の高度が下がり、光が長い距離を通ることで赤やオレンジの光が優勢になり、空が赤く染まります。

しかし、こうした現象をCG空間で一から物理シミュレーションするのは非常に計算が重く現実的ではありません。そこで登場するのが「Sky Texture」ノードです。これは、空の色と輝度を数学的に近似したモデルを用いて、リアルな空を高速に描写する手法です。

BlenderではこのSky Textureノードを使うことで、以下のような空の特徴を手軽に再現できます:

- 太陽の高さによる空の色の変化

- 霞んだ空気や澄んだ空の違い

- 地平線に近づくほど明るくなる空のグラデーション

- 観測地点の高さによる空の濃さの変化(Nishitaモデルの場合)

こうした機能は、通常の単なるグラデーション背景やHDRI画像では再現が難しいものです。特にBlenderのSky Textureは、「Preetham」「Hosek/Wilkie」「Nishita」という大気物理に基づいた3つの空モデルを内蔵しており、シーンに応じて選択することで、リアルな自然光の環境を表現できます。

言い換えれば、Sky Textureは「現実の空をCG用に圧縮した数学モデル」であり、大気の物理と光の性質を手軽に使えるツールとして設計されています。空の見た目だけでなく、シーン全体の光の雰囲気を決定づける重要な要素です。

大気タイプ(Sky Type)について

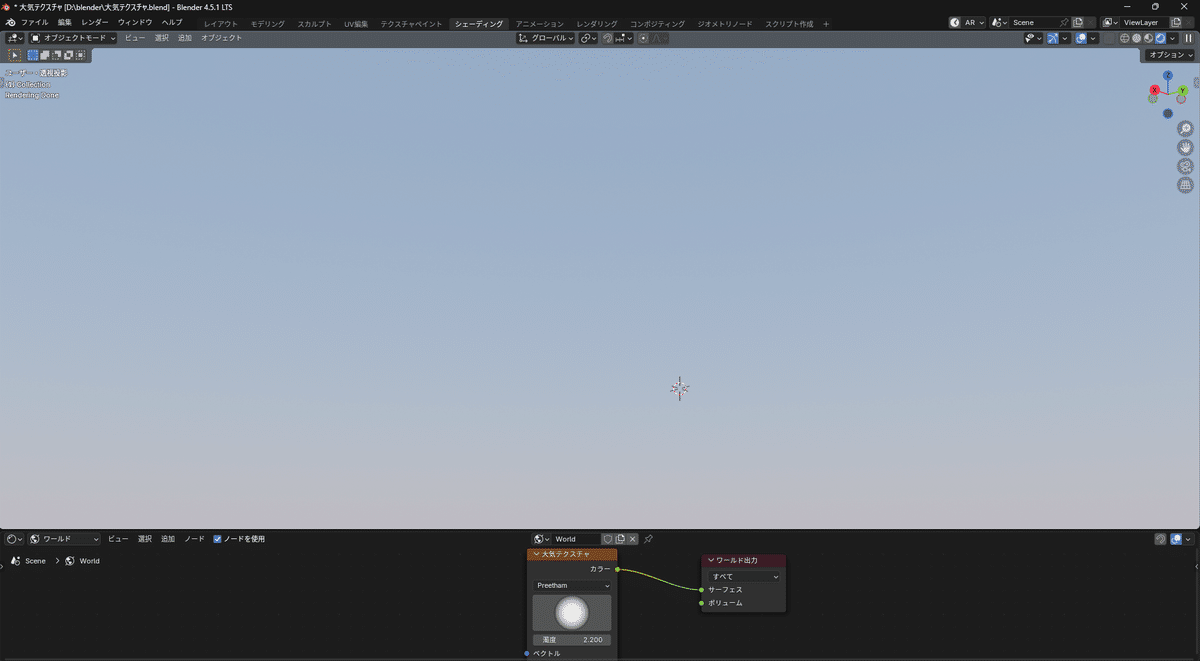

Preetham

1999年にA.J. Preethamらが発表した「屋外空シミュレーション」の解析モデル。

Blenderでは初期のCycles時代(2012年頃)から実装。

特徴

- 「レイリー散乱」「ミー散乱」をベースにしつつ、近似式と経験的係数で高速化。

- 太陽高度や濁度(Turbidity)を指定して、青空の色を手軽に再現。

- 基本は「地上からの観測」を想定。宇宙からの空などには非対応。

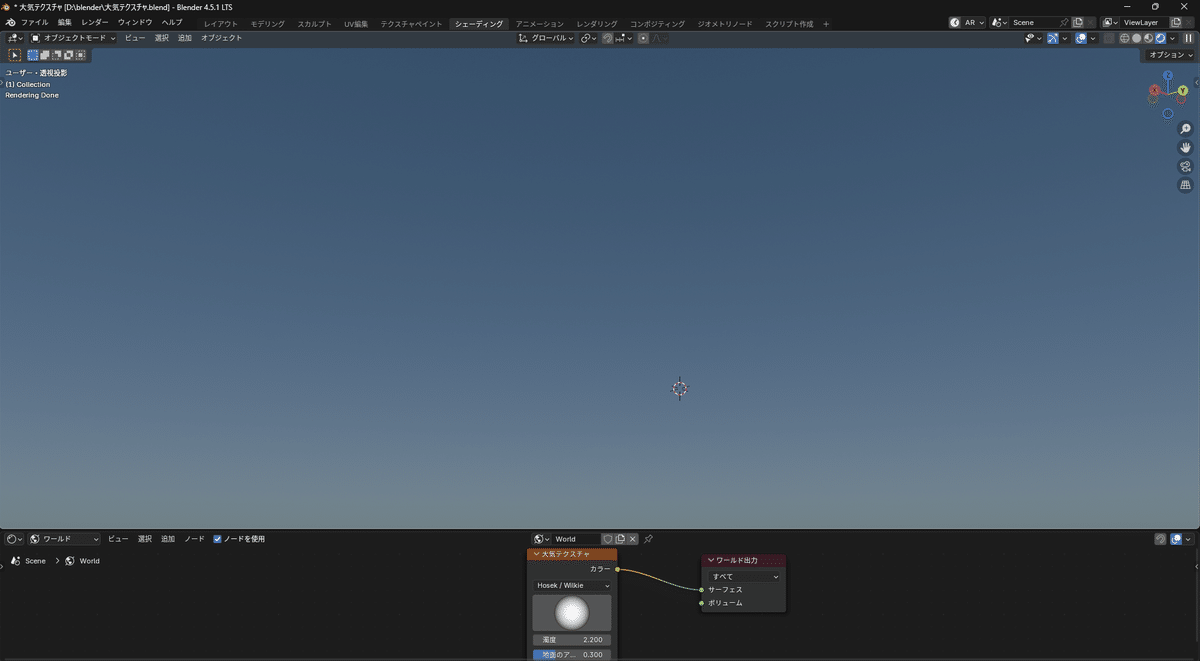

Hosek/Wilkie

Preethamモデルの改良版。SIGGRAPH 2012で発表

。Blender 2.70で追加。

特徴

- 高濁度(曇りや黄砂の空)にも対応し、現実の空のような霞みを再現。

- 太陽周辺の強い輝き(sun aureole)をリアルに再現。

- 地平線付近の輝度暴走を抑える収束項(fudge factor)も導入。

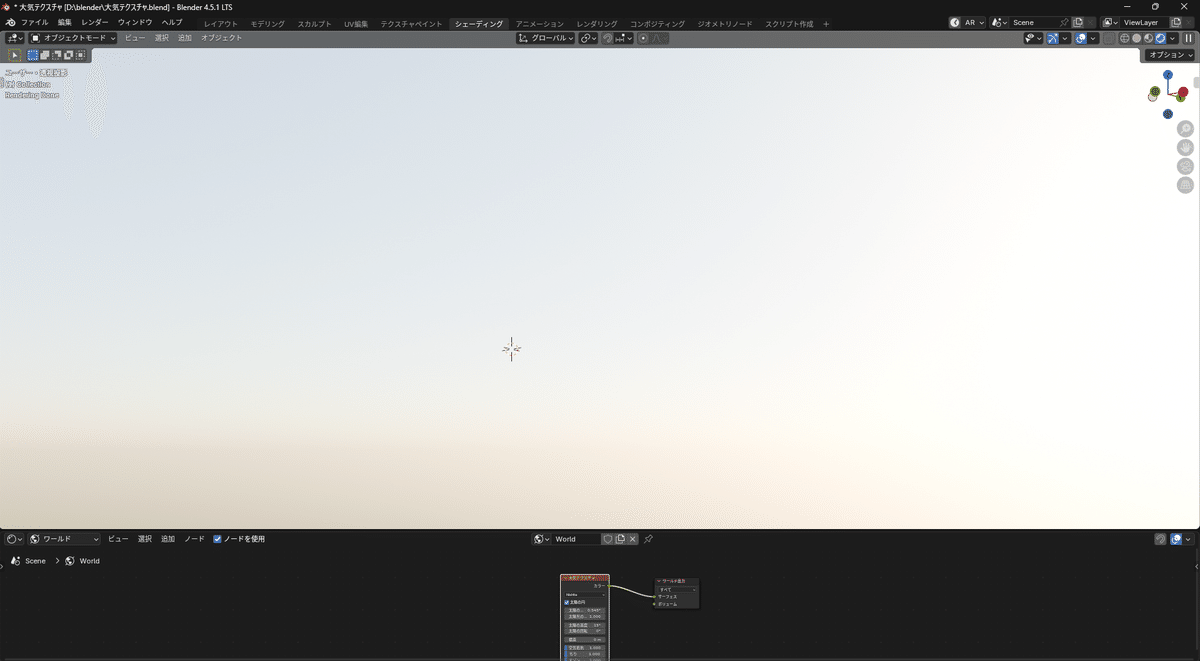

Nishita

日本のCG研究者・西田友是氏の1993年の論文に基づく物理ベース空モデル。

Blender 2.90(2020年)に導入。

特徴

- 大気圏全体(高度約60km)を2層構造で再現。

- カメラの高度(Altitude)を設定でき、山の上や宇宙視点も対応。

- オゾン吸収の効果を含み、色の変化にリアリティあり。

- **リム暗化(Limb Darkening)**により太陽の周縁部が暗くなる自然な見た目。

Preethamの値について

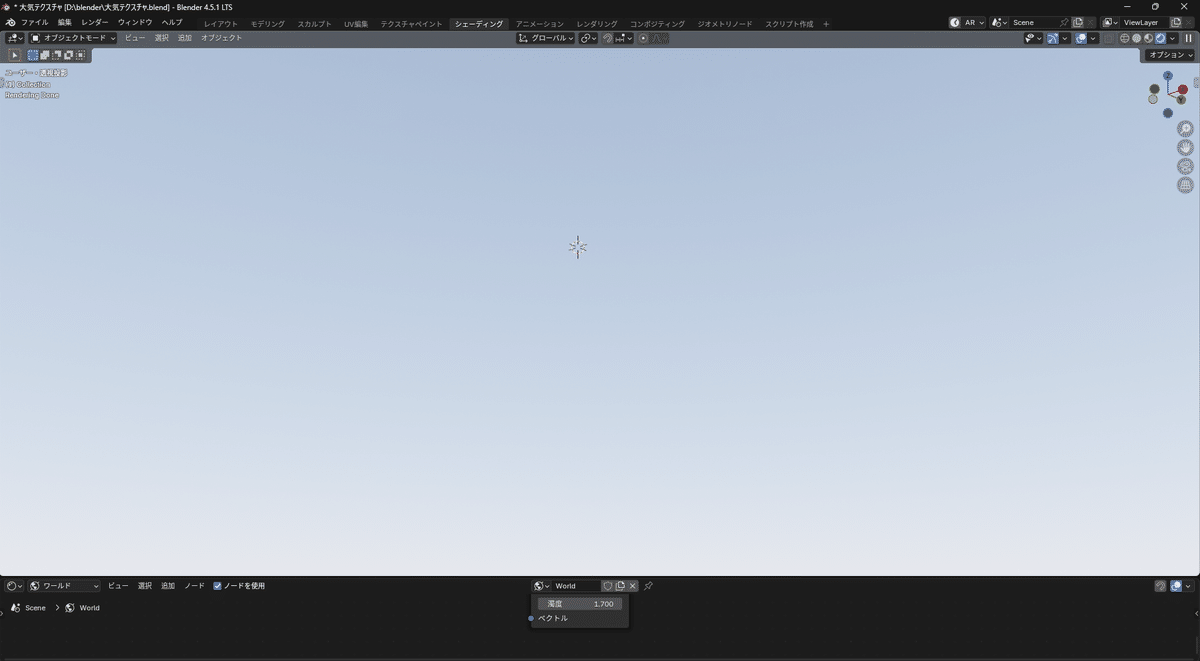

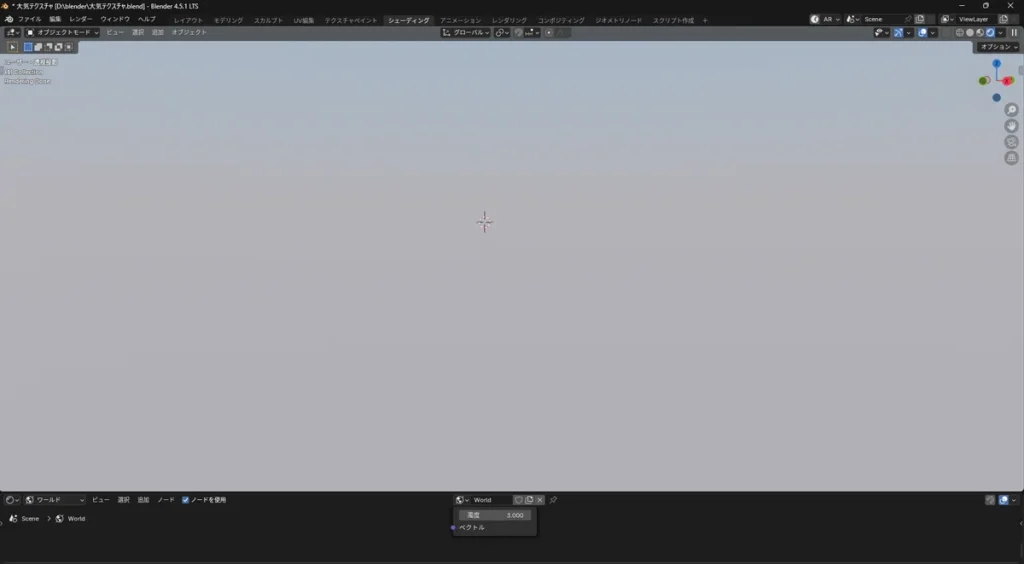

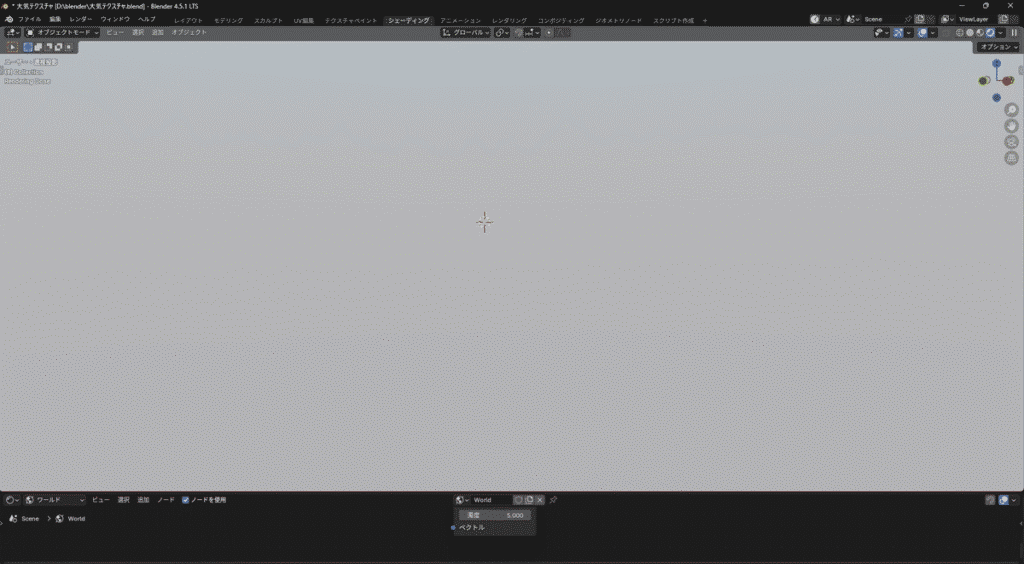

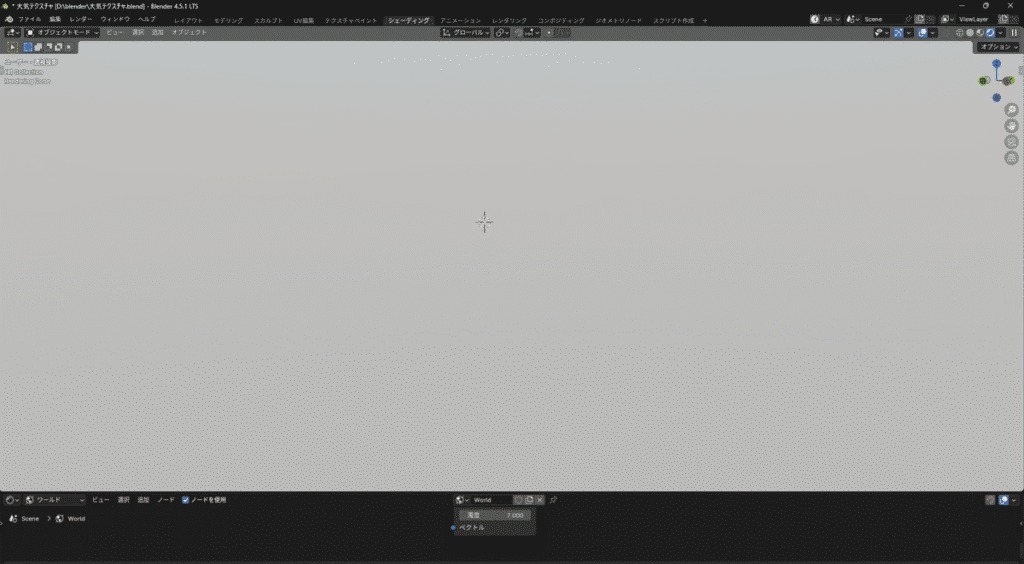

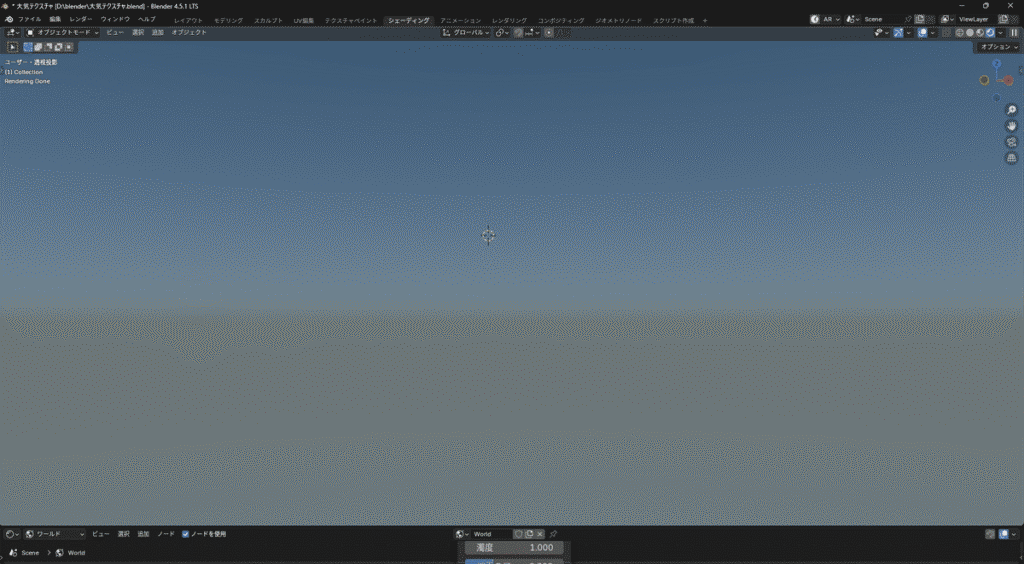

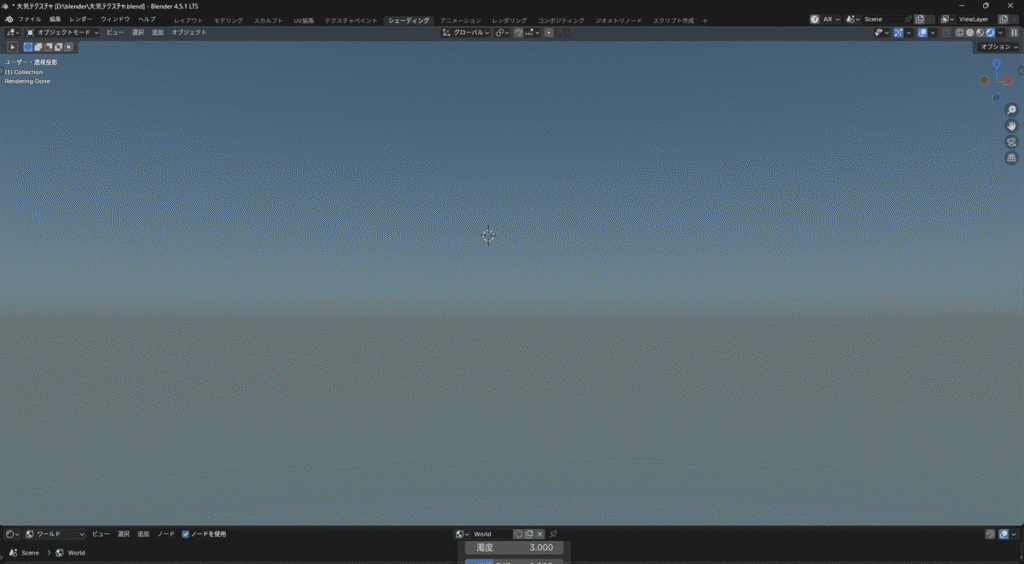

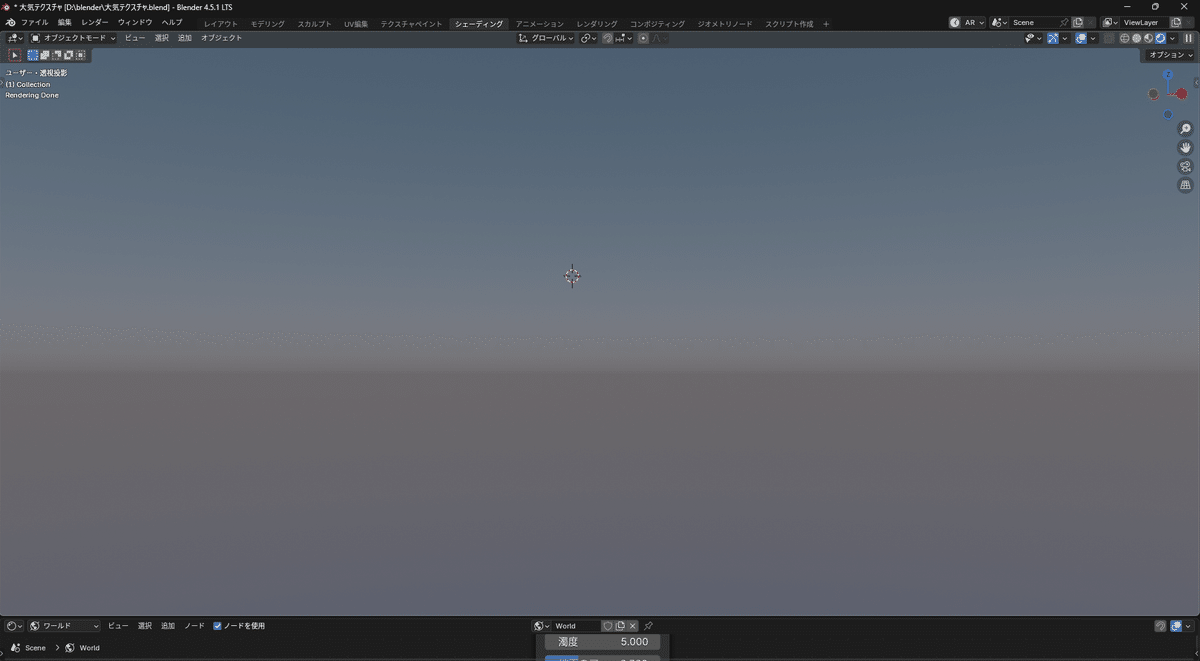

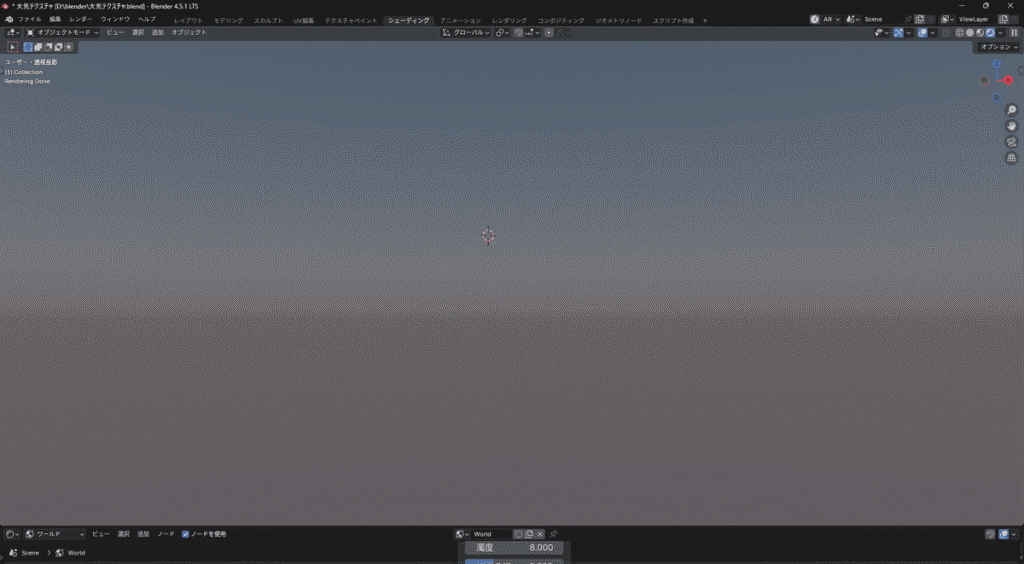

濁度

大気中に含まれる水蒸気や微粒子(塵・煙・スモッグなど)の影響で、空がどれくらい霞んで見えるかを表す値。

「空気の澄み具合」や「空の透明度」を数値化したものです。

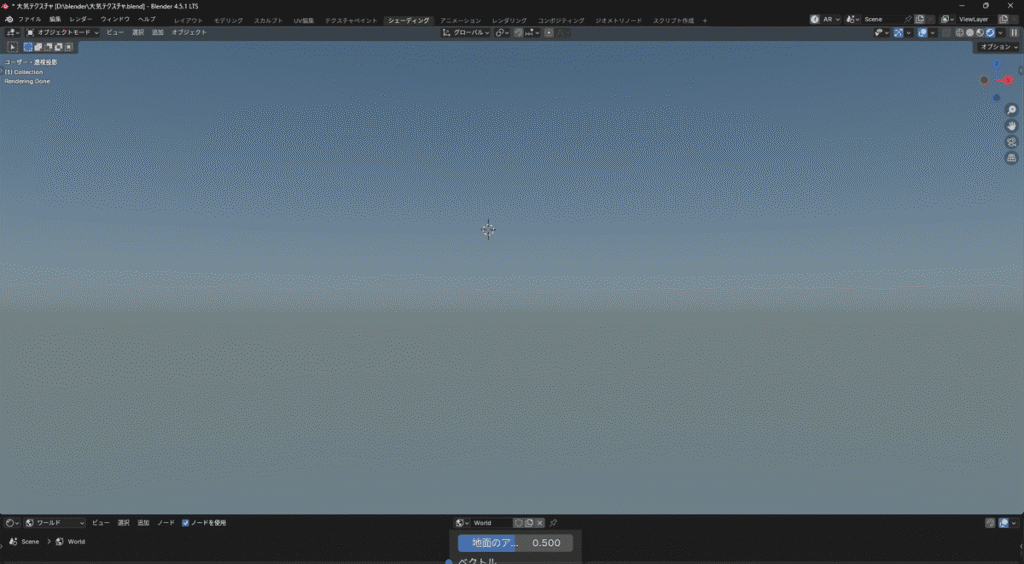

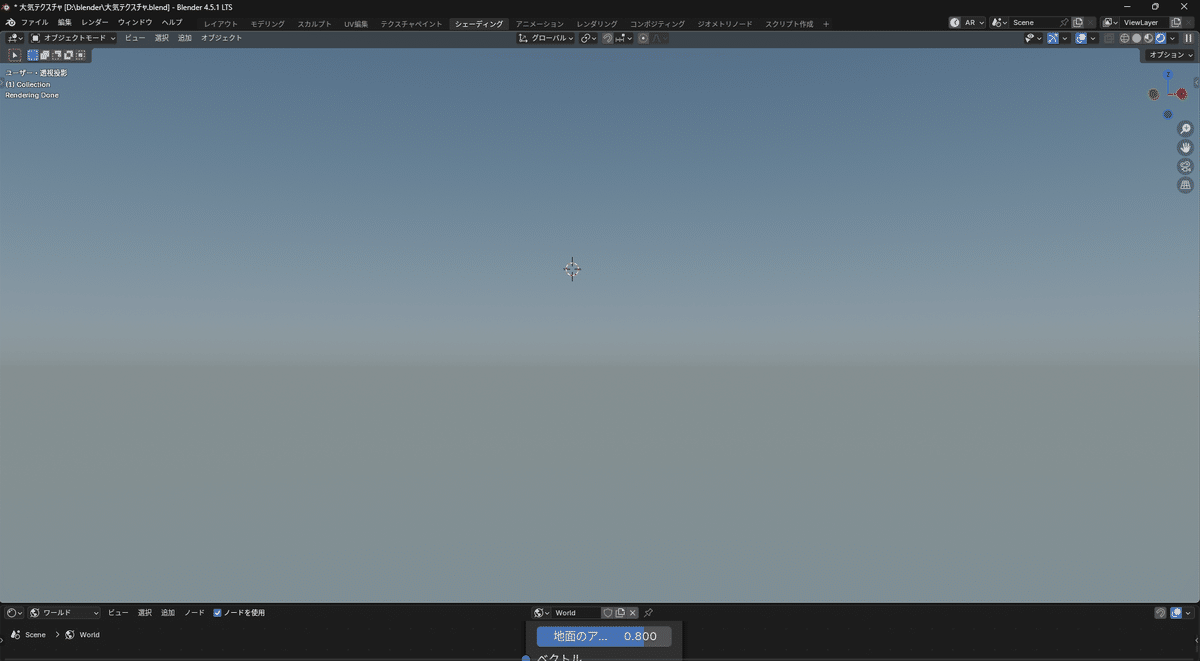

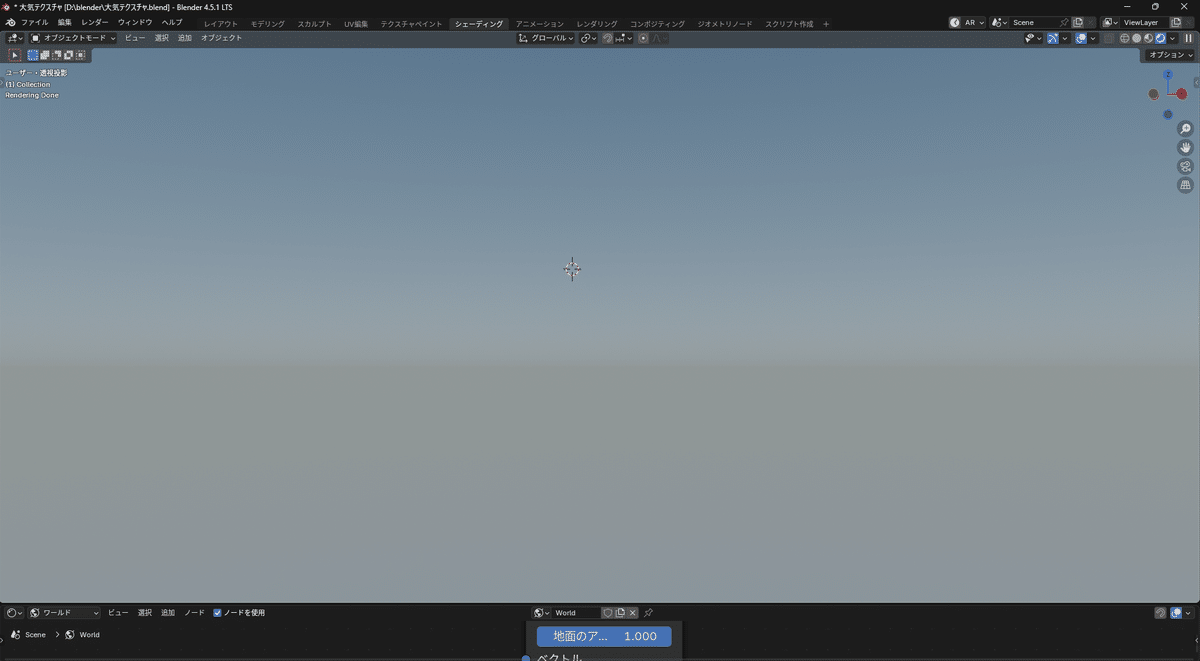

Hosek/Wilkieの値について

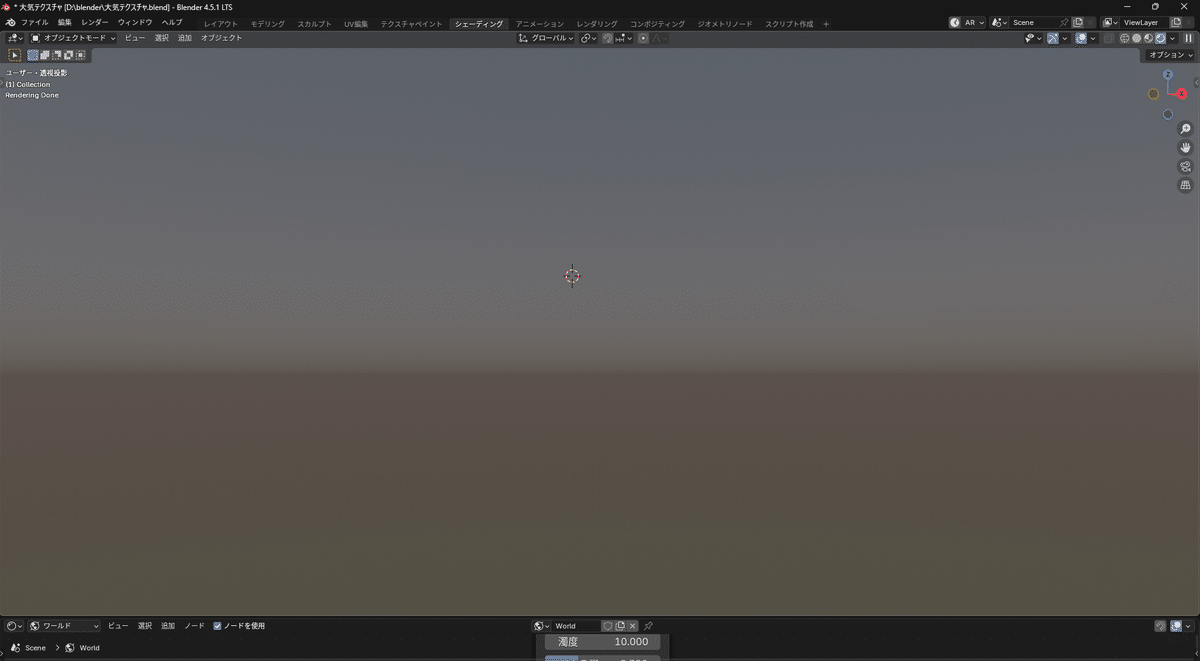

濁度

Preethamと同じく大気の透明度を表す指標です。

地面のアルベド

こちらは地表面からの反射光の寄与率を表す値です。

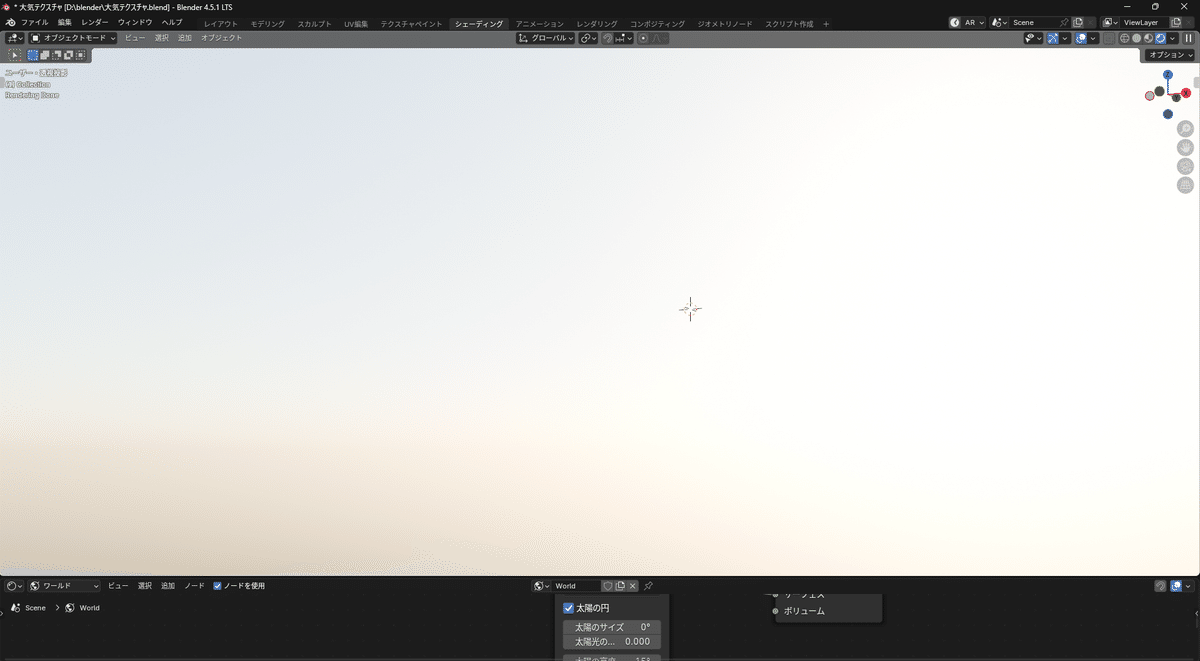

Nishitaの値について

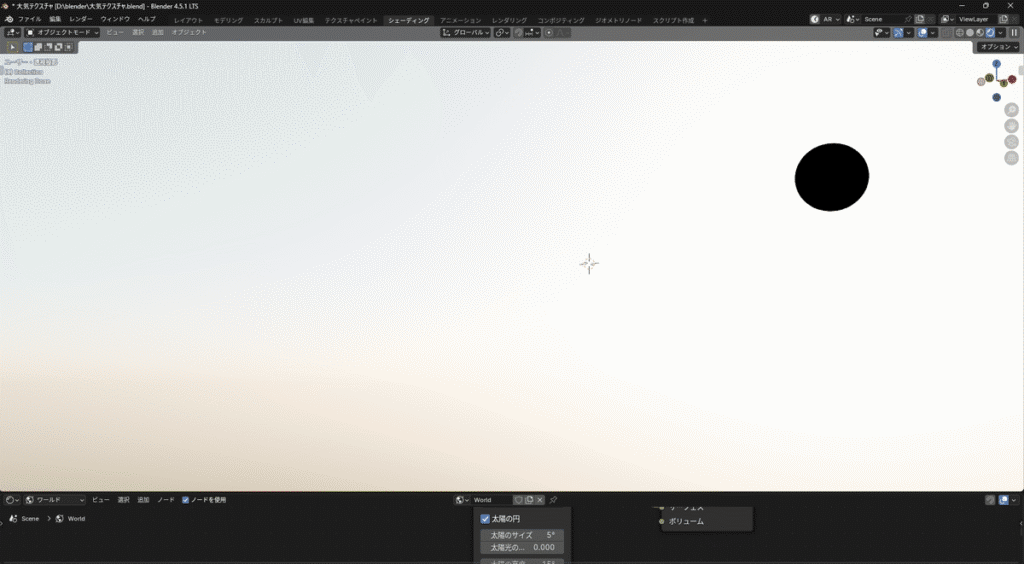

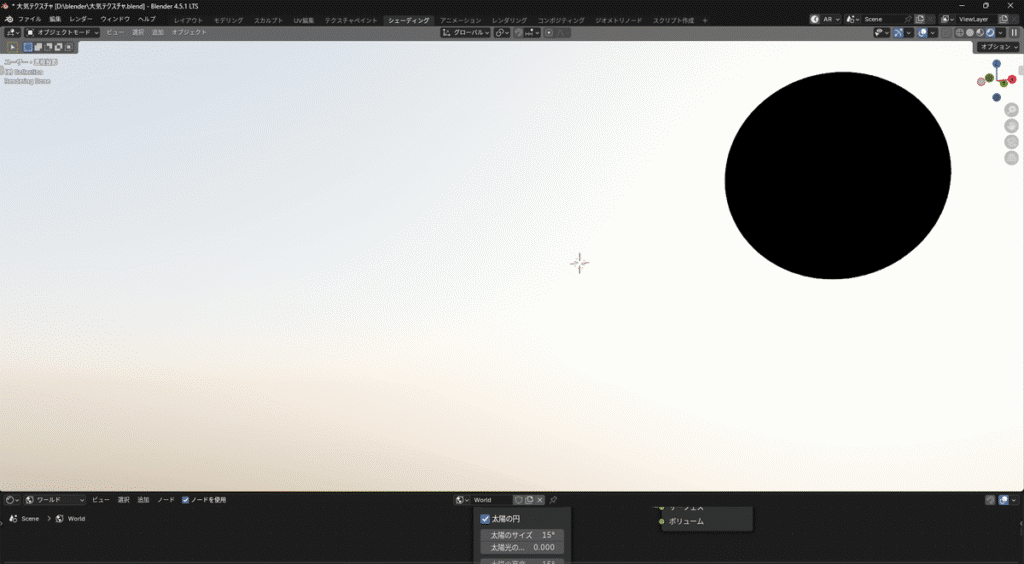

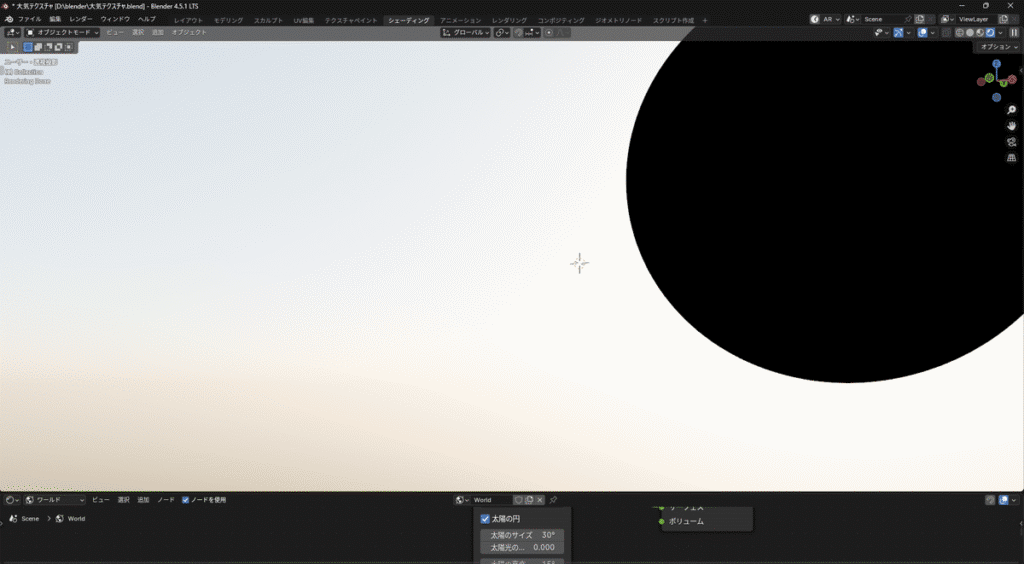

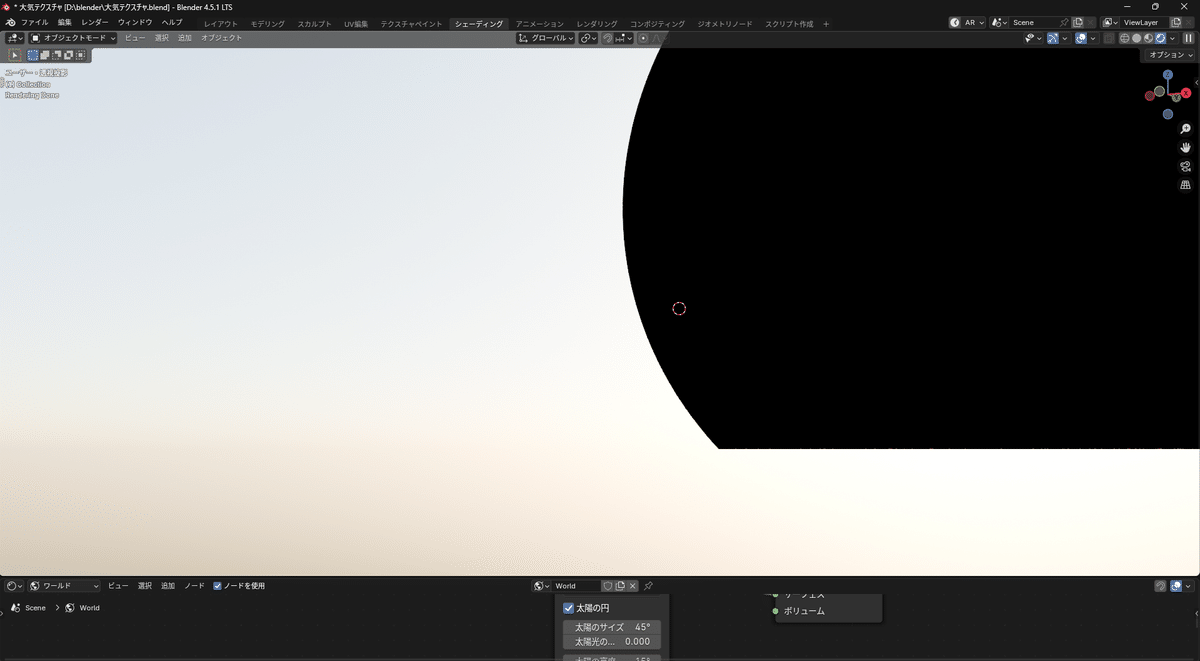

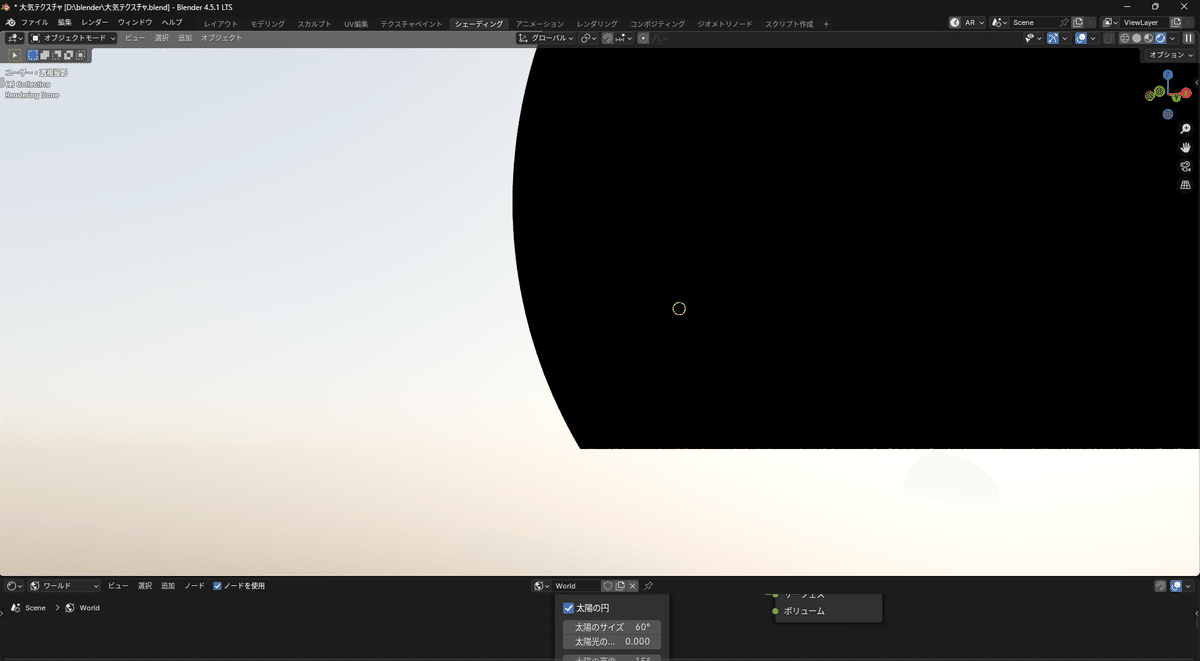

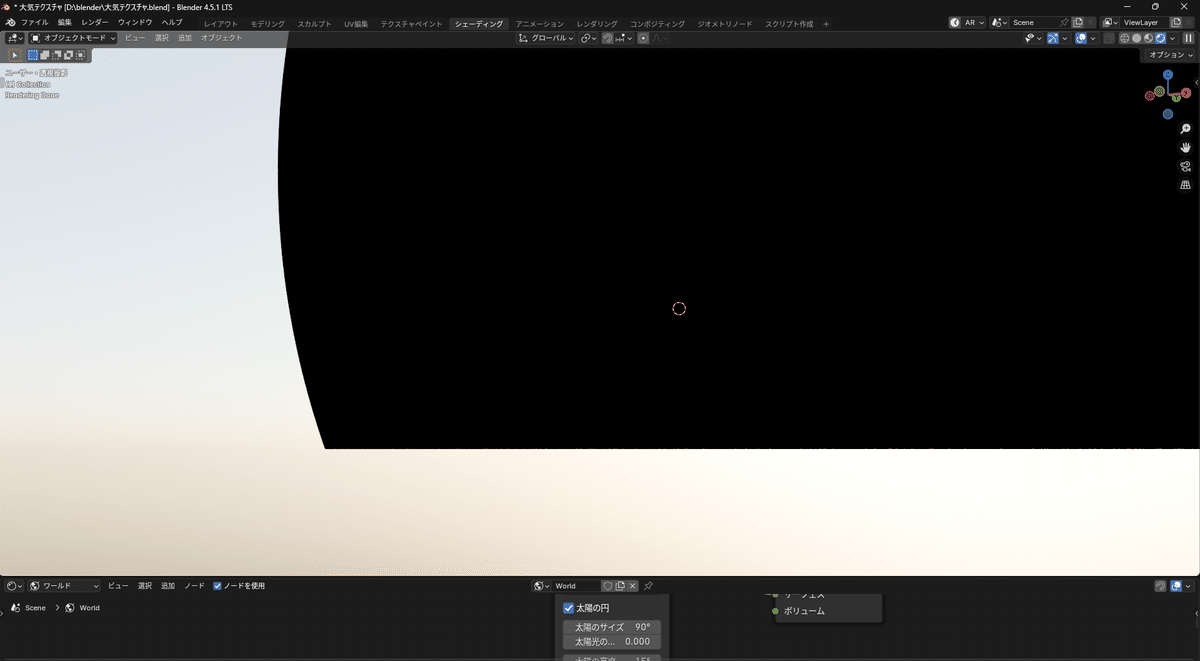

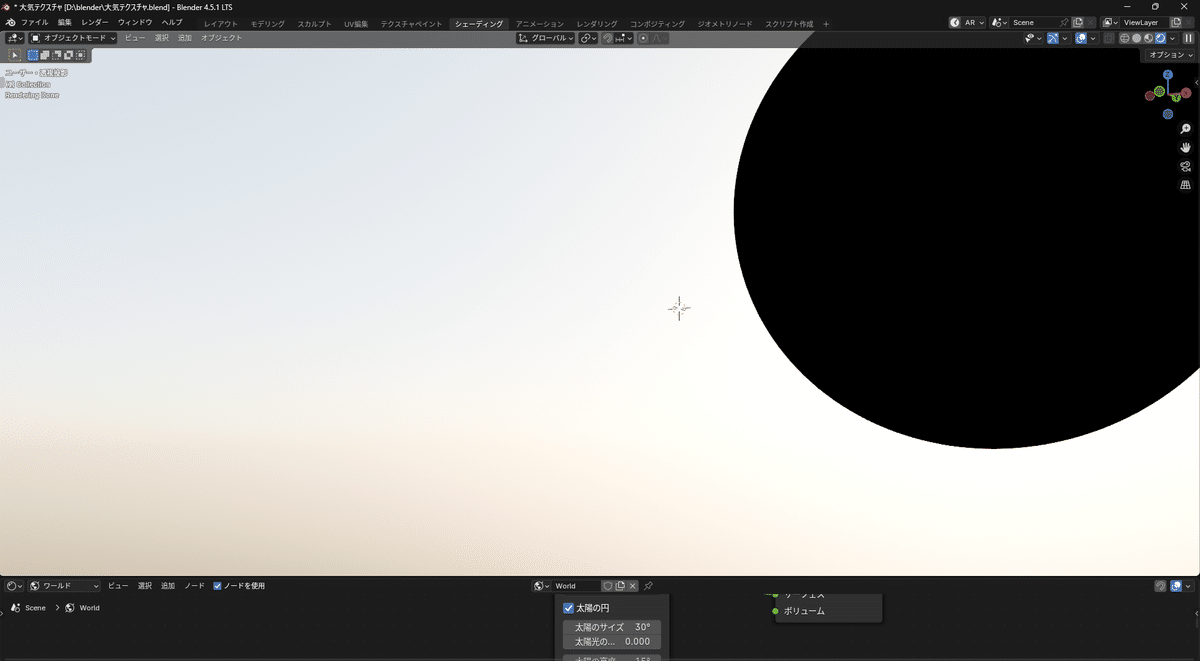

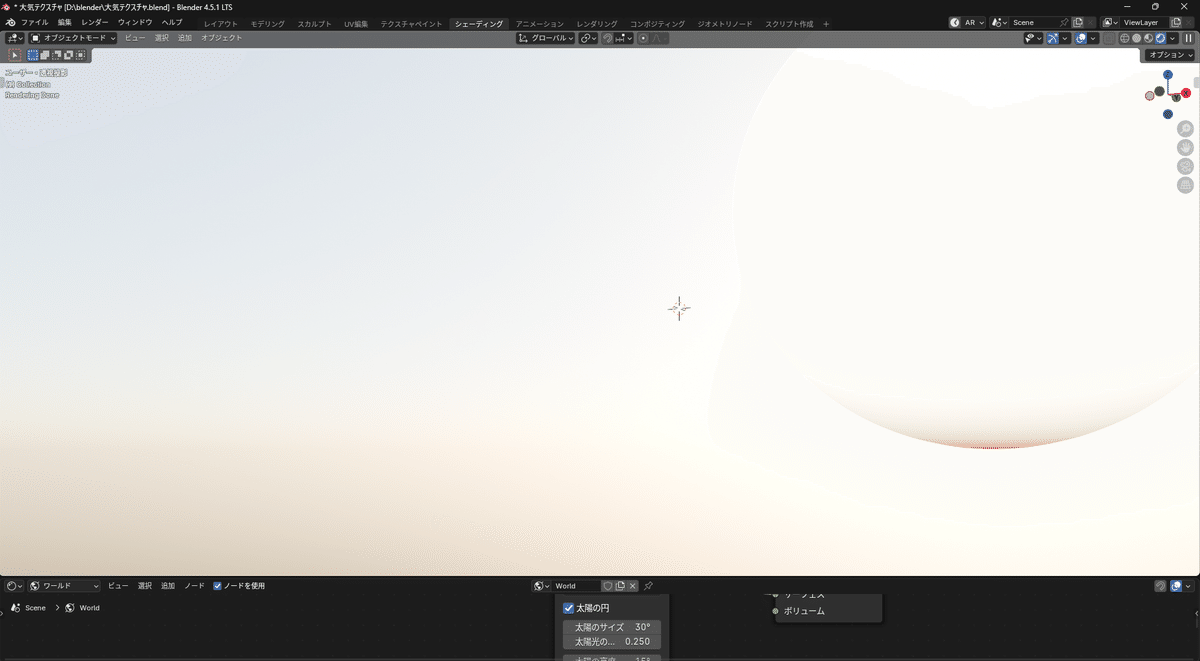

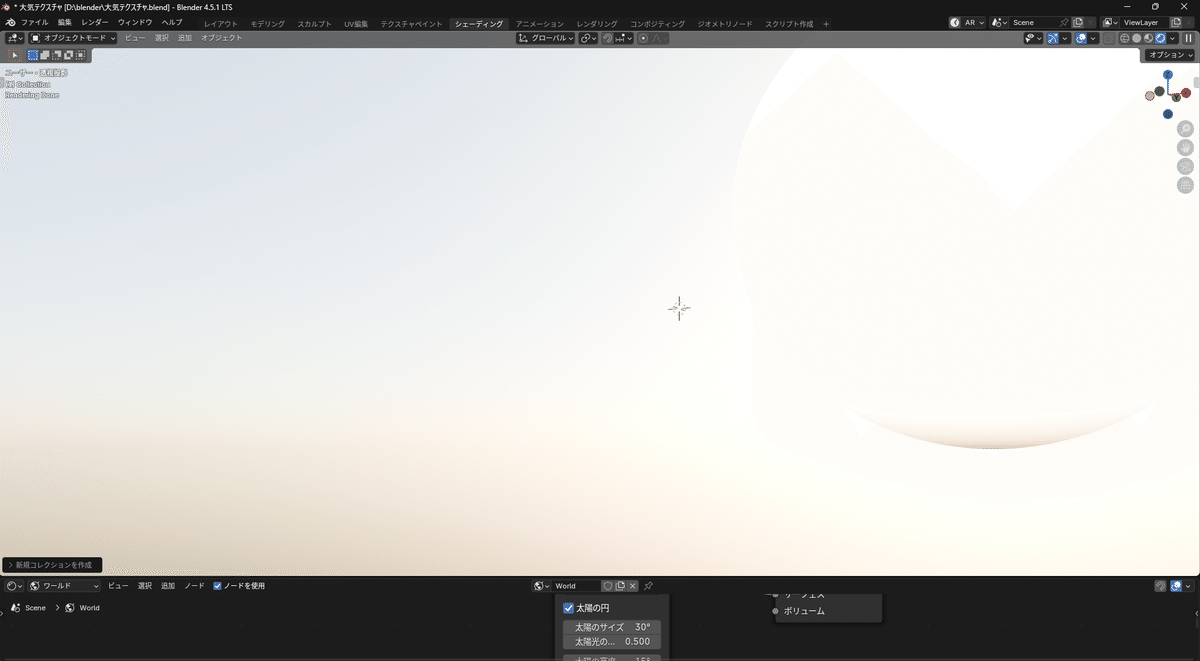

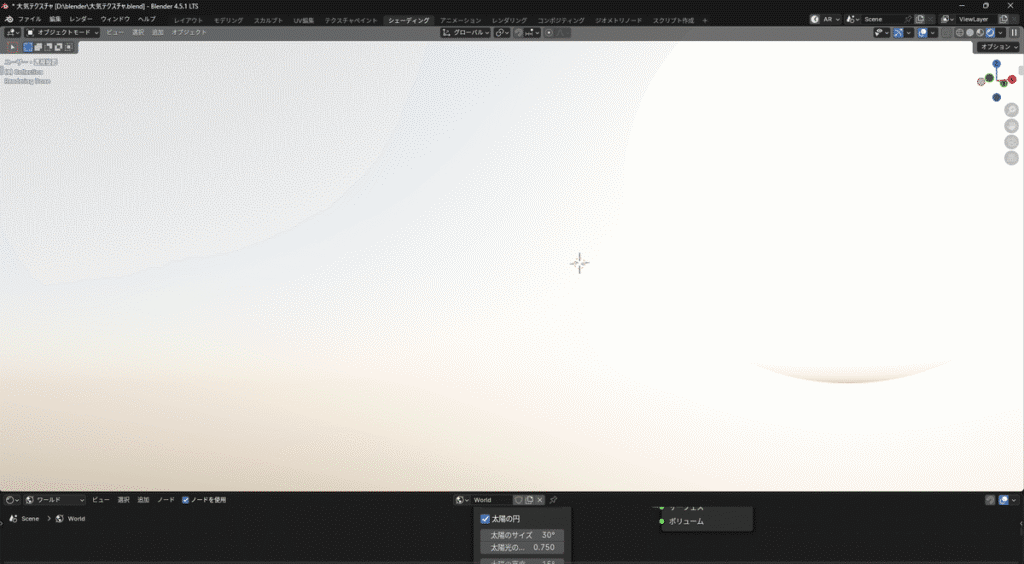

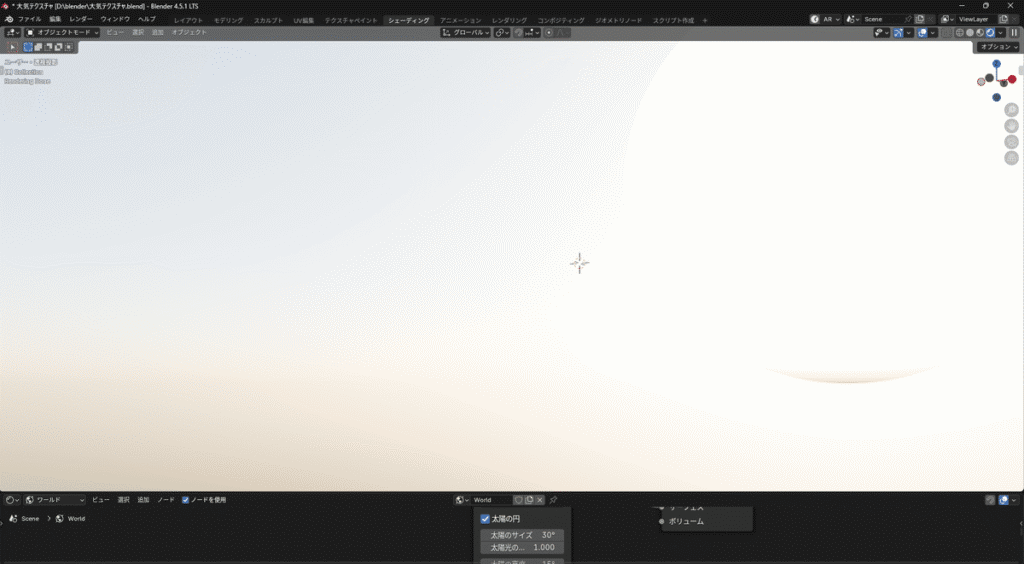

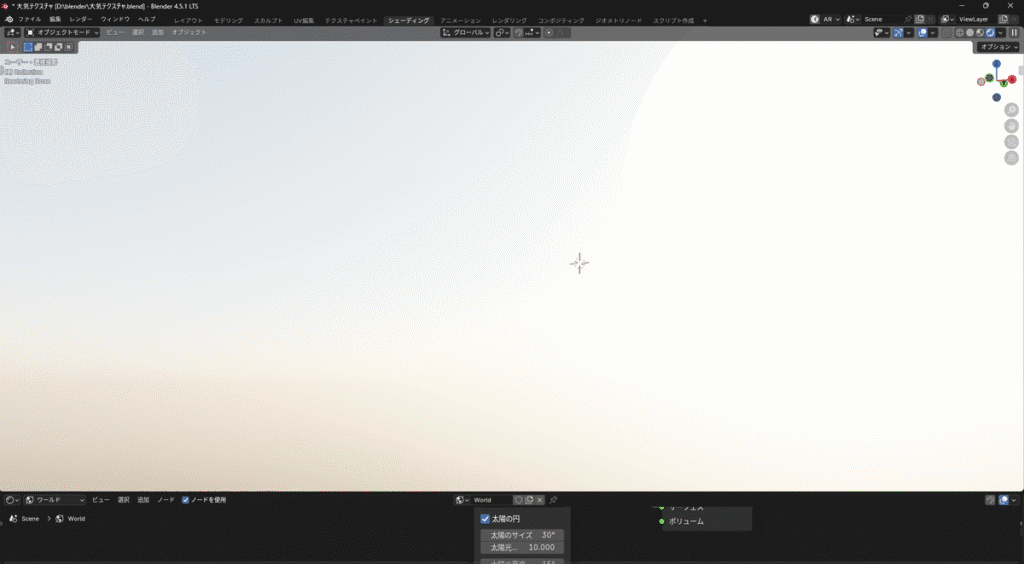

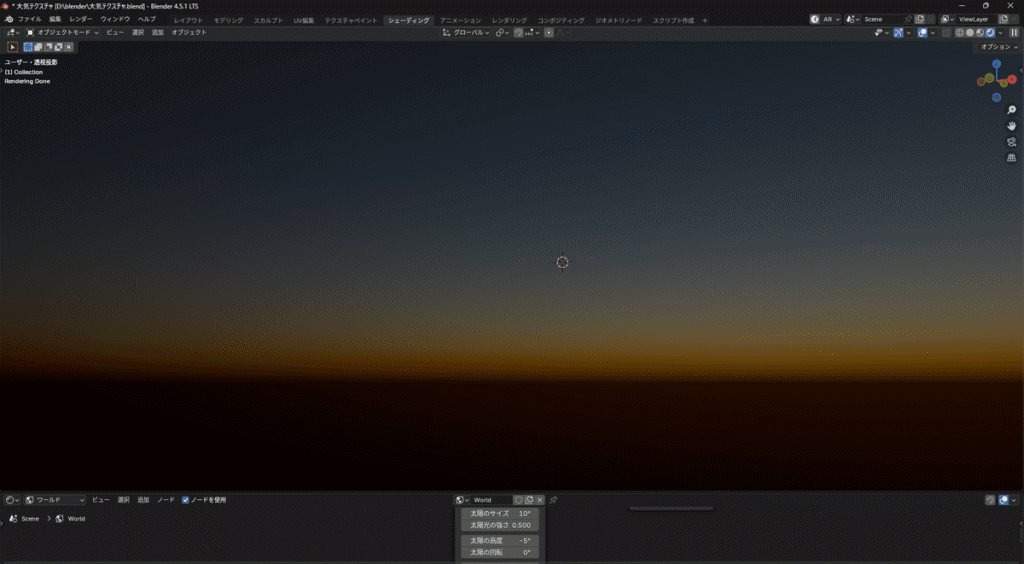

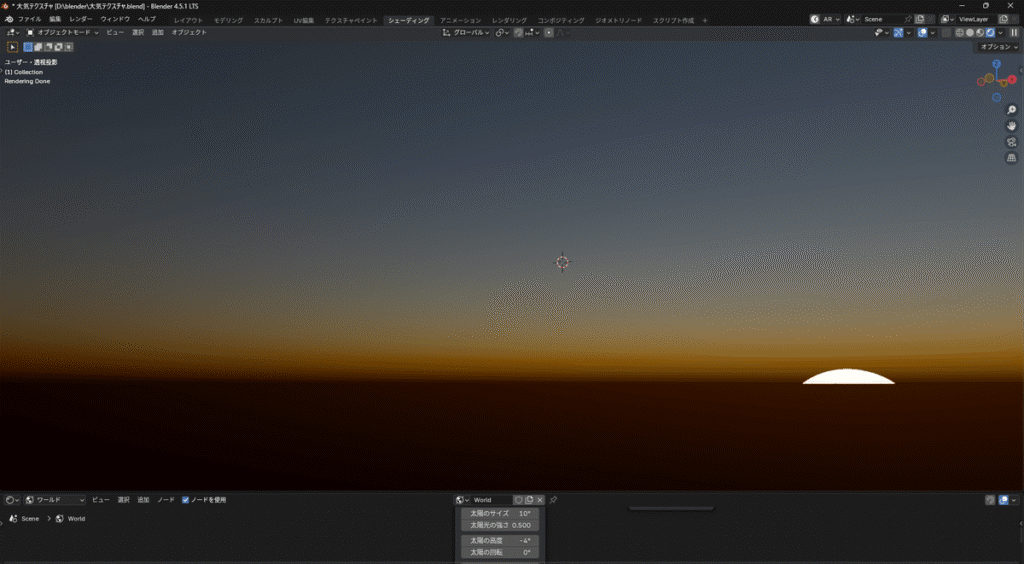

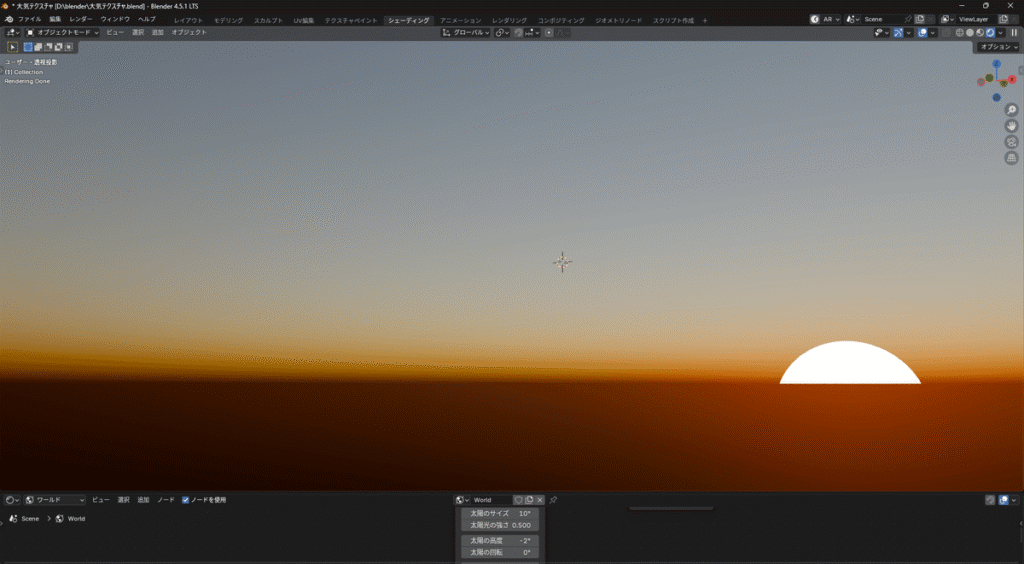

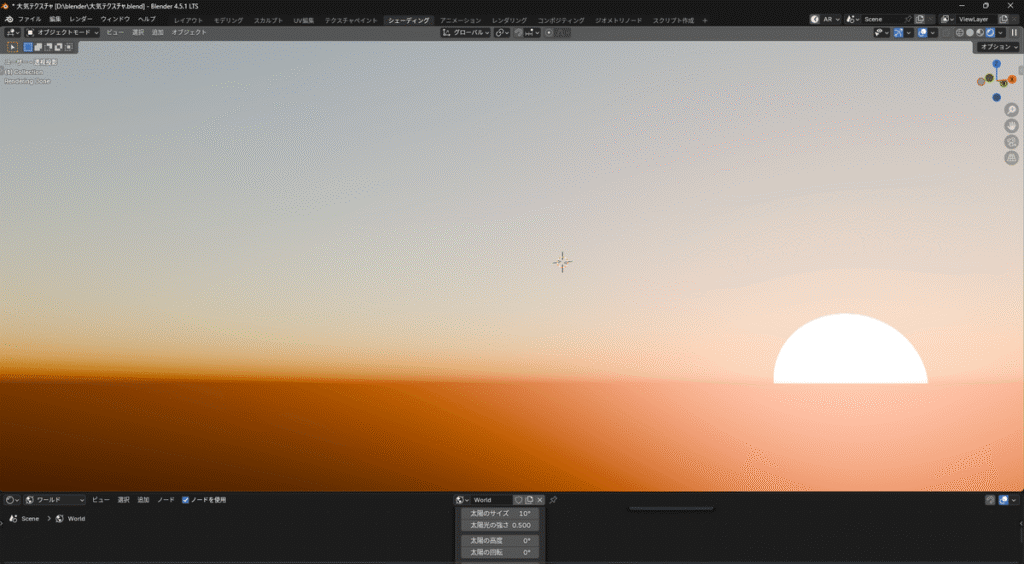

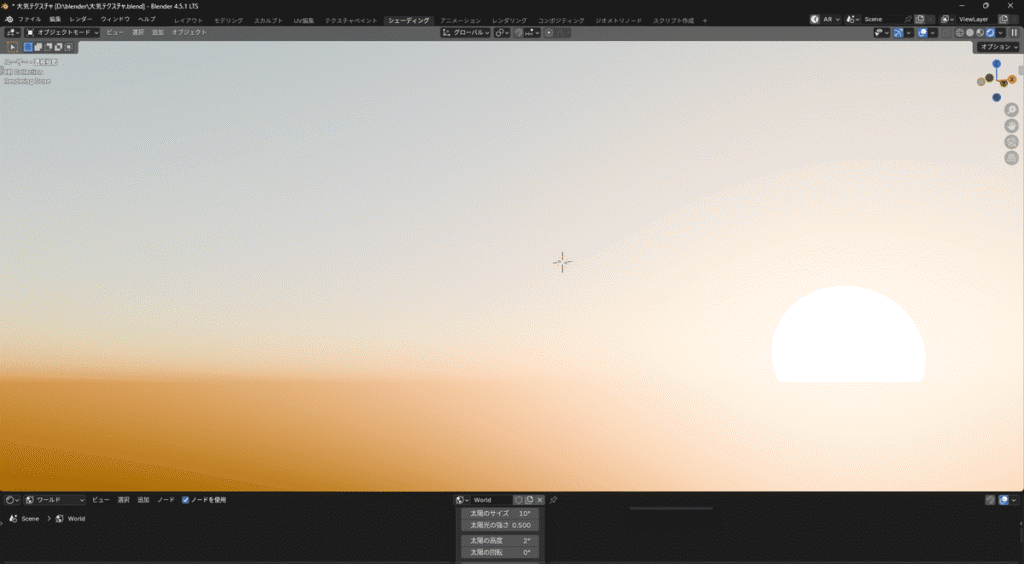

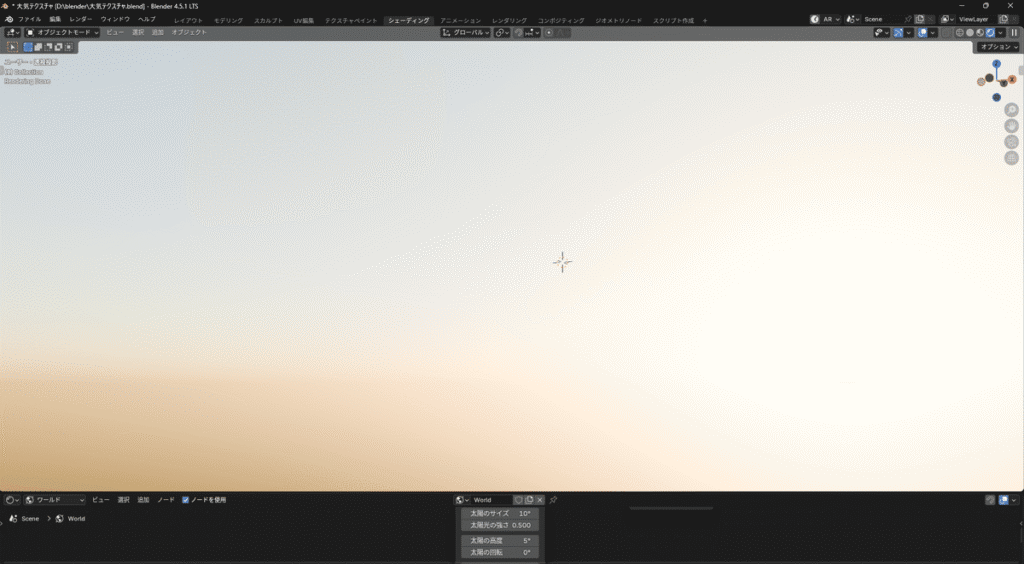

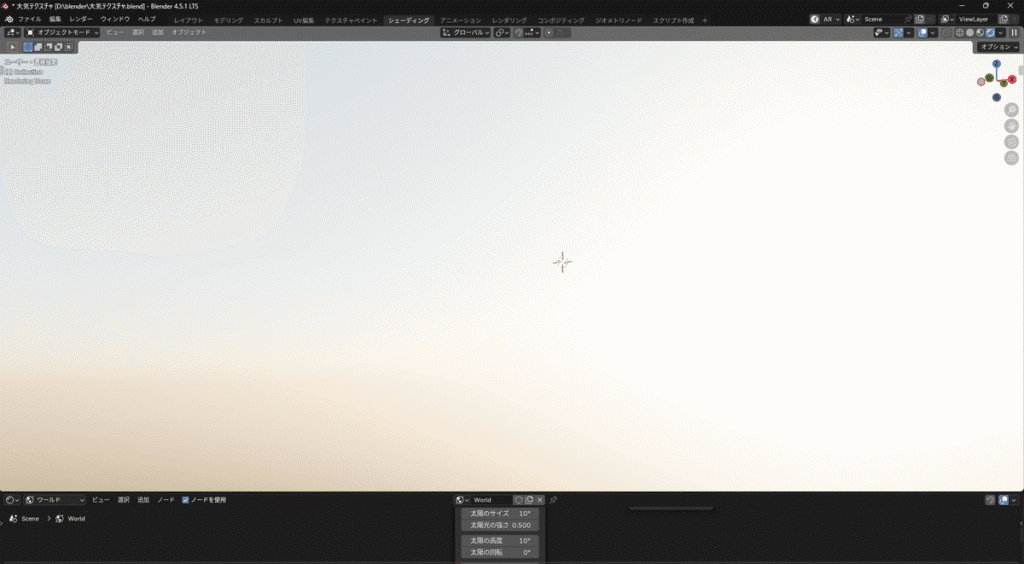

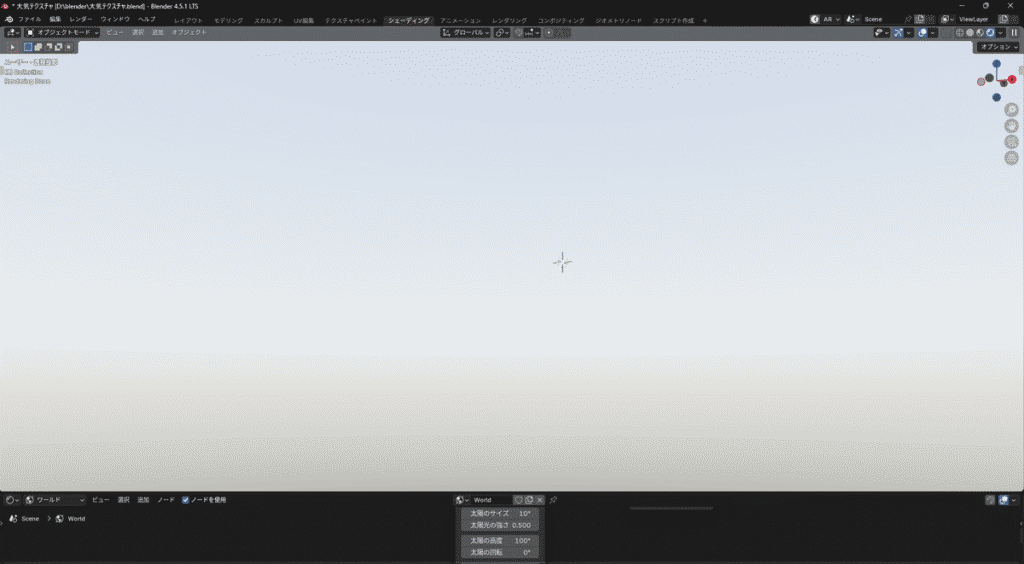

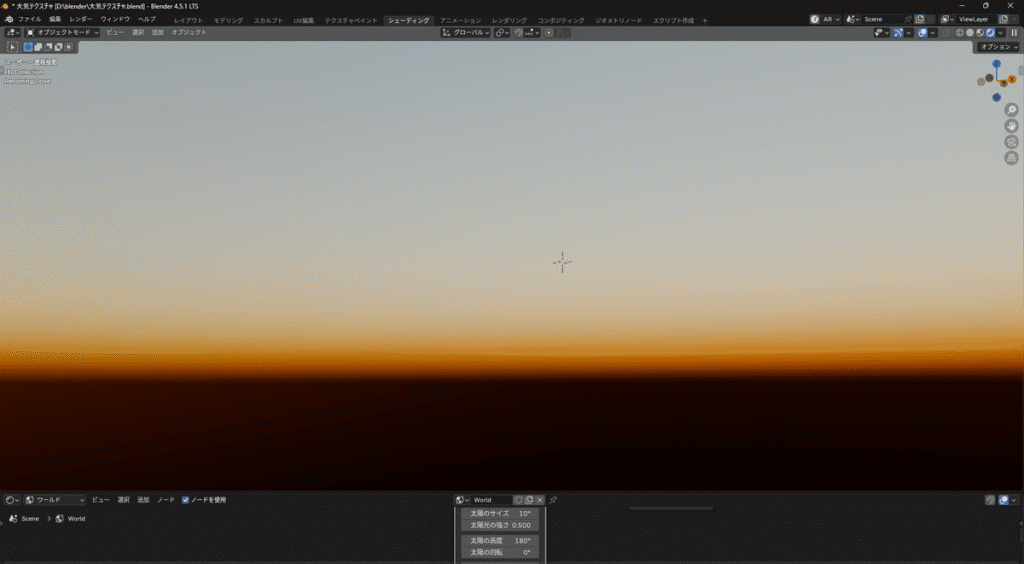

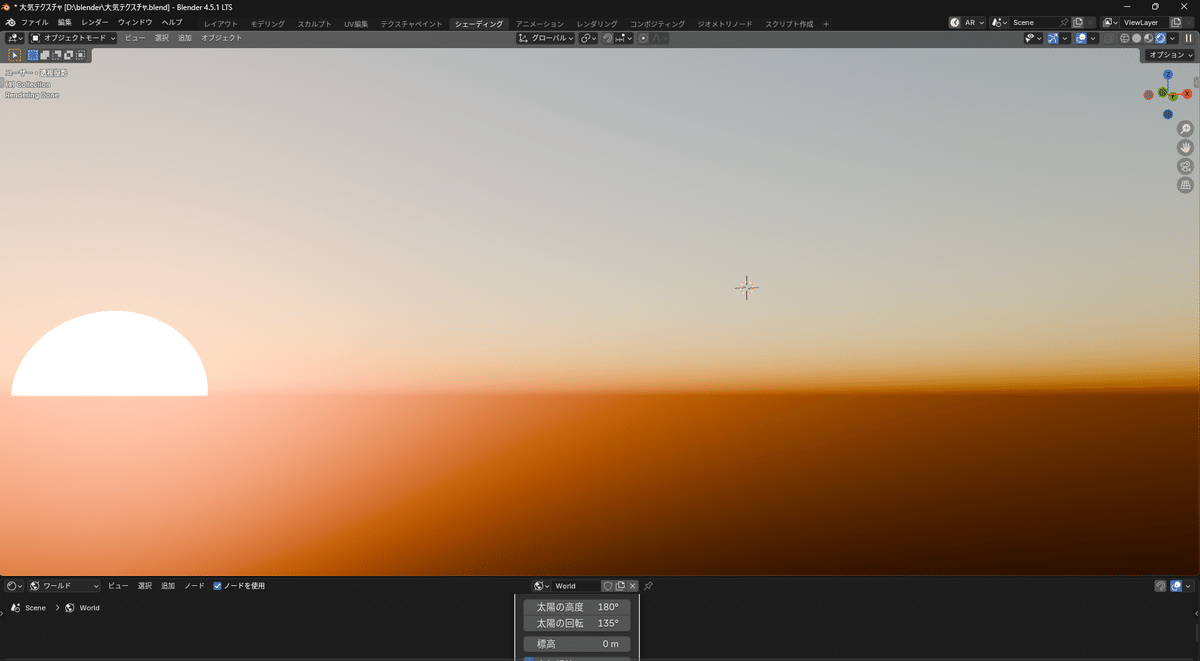

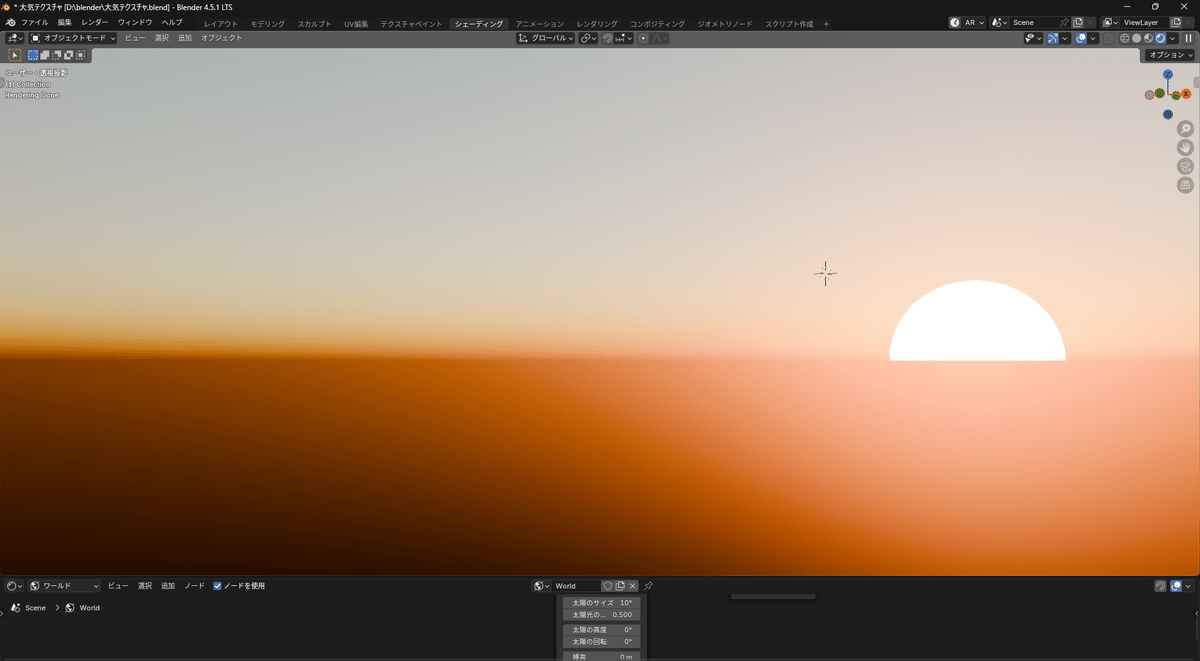

太陽のサイズ(Sun Size)

太陽の見かけの大きさを度(°)単位で設定するものです。

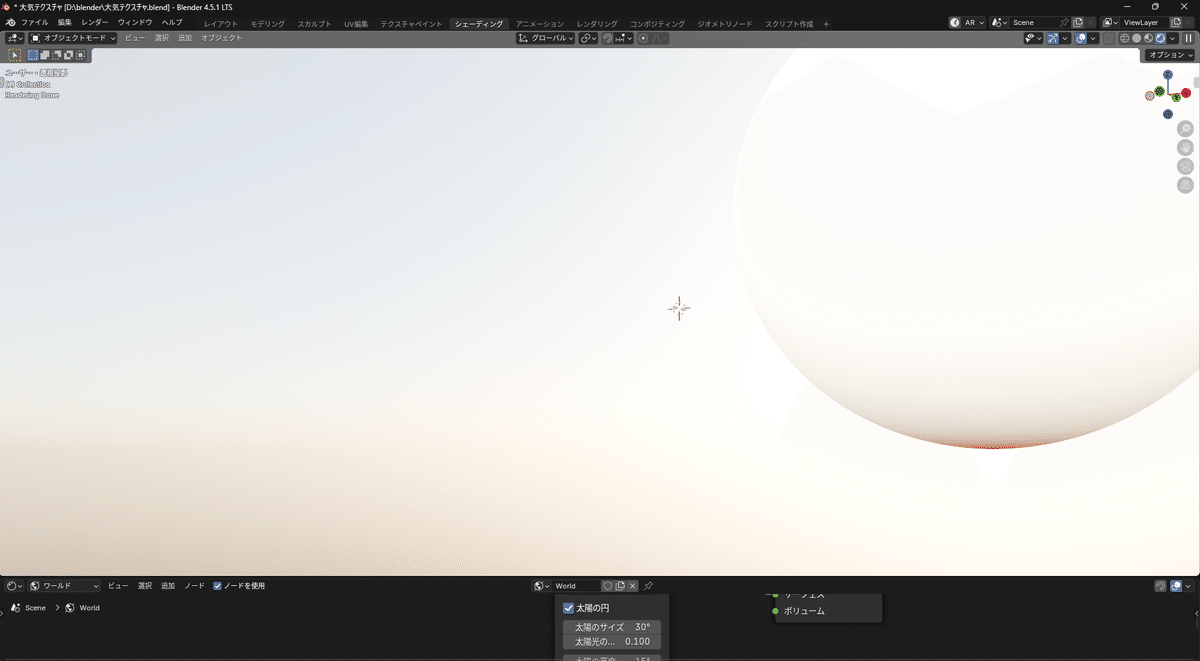

太陽光の強さ(Sun Intensity)

太陽自体の明るさ。数値を上げると全体的に明るくなる。

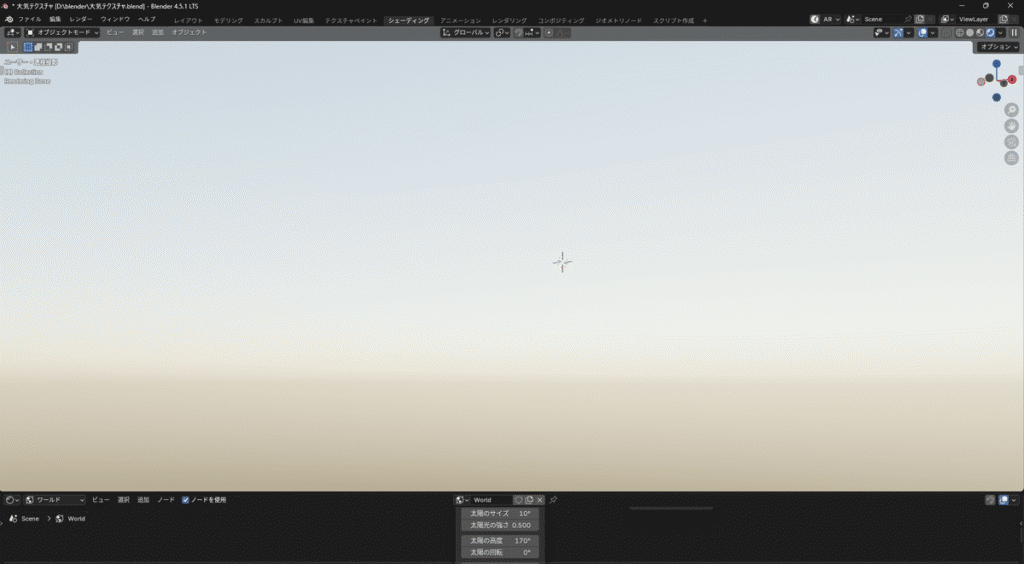

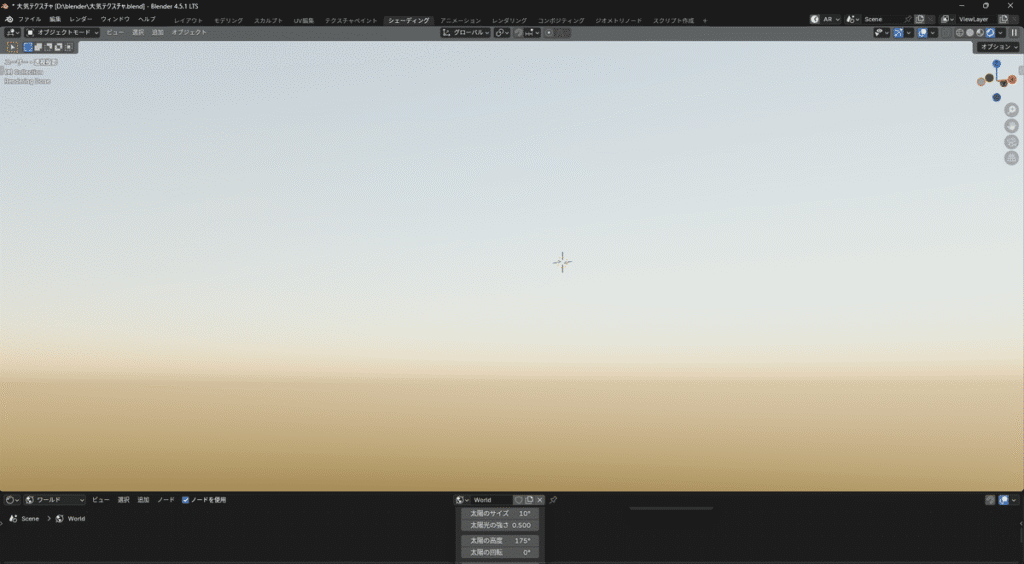

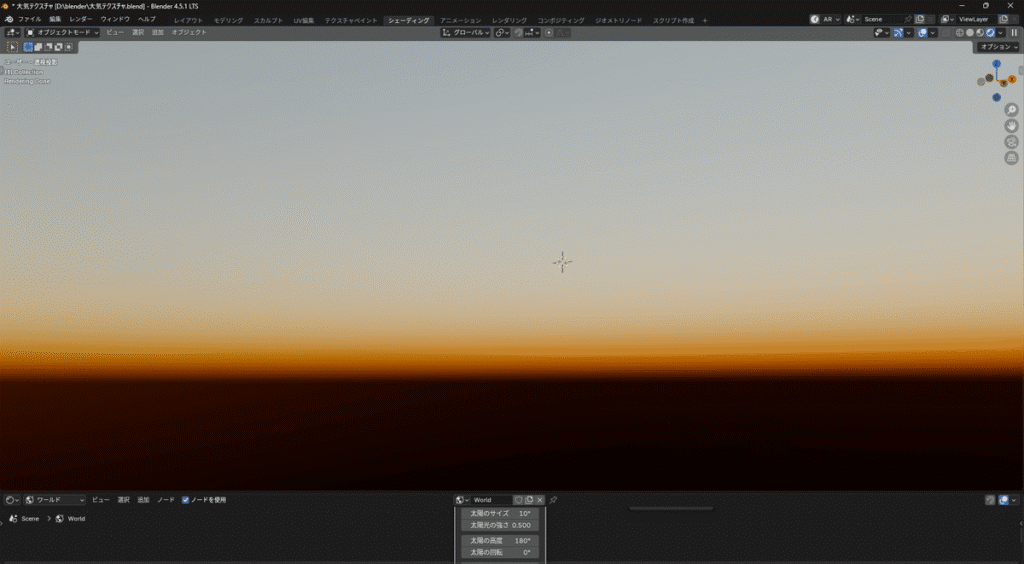

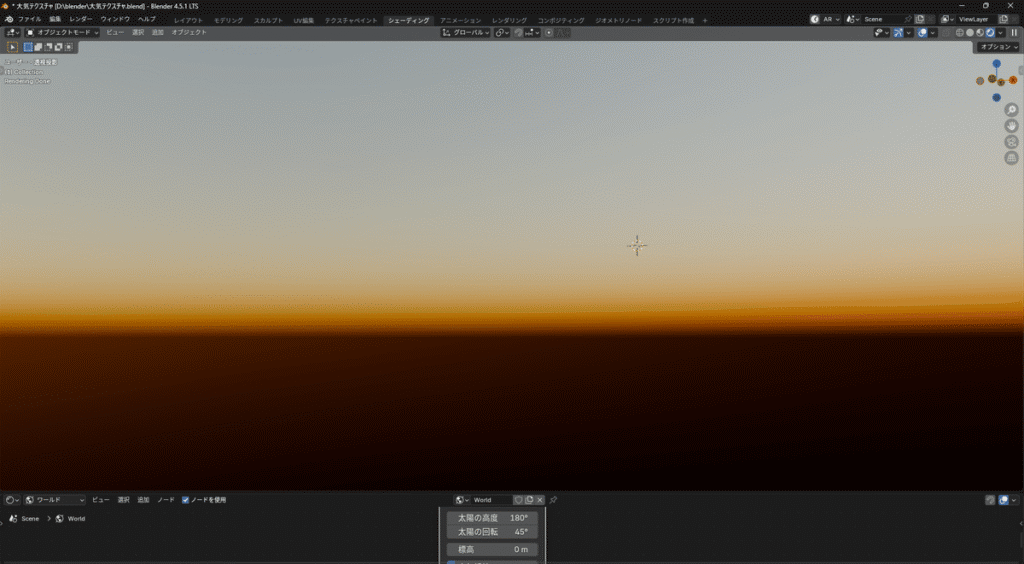

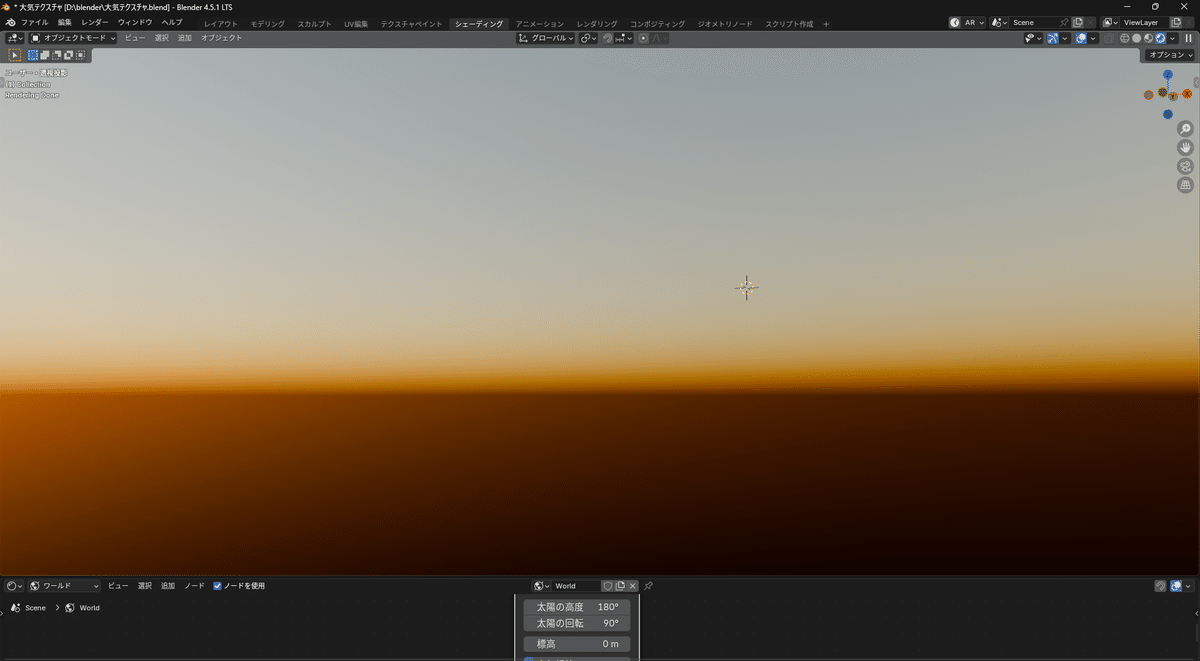

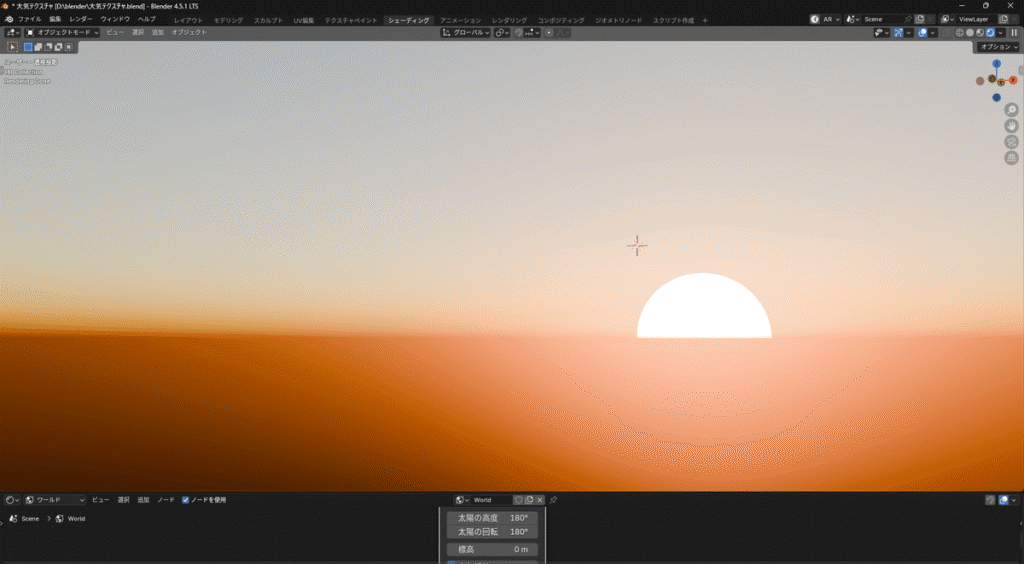

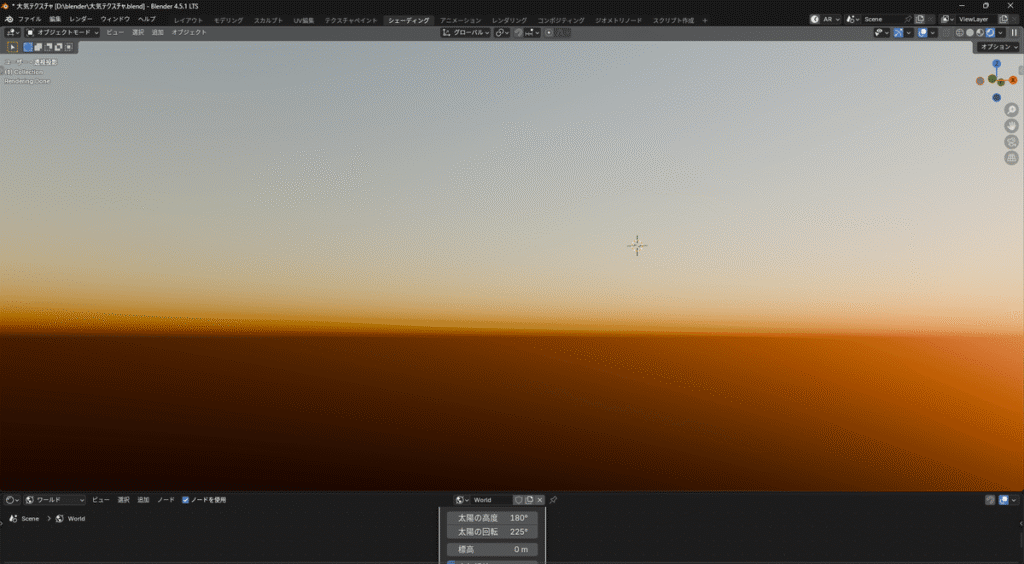

太陽の高度(Sun Ele)

太陽が高いと光が強く、低いと大気で散乱されて赤く弱く見える。

太陽の回転(Sun Rotation)

地平線に沿って回転します。

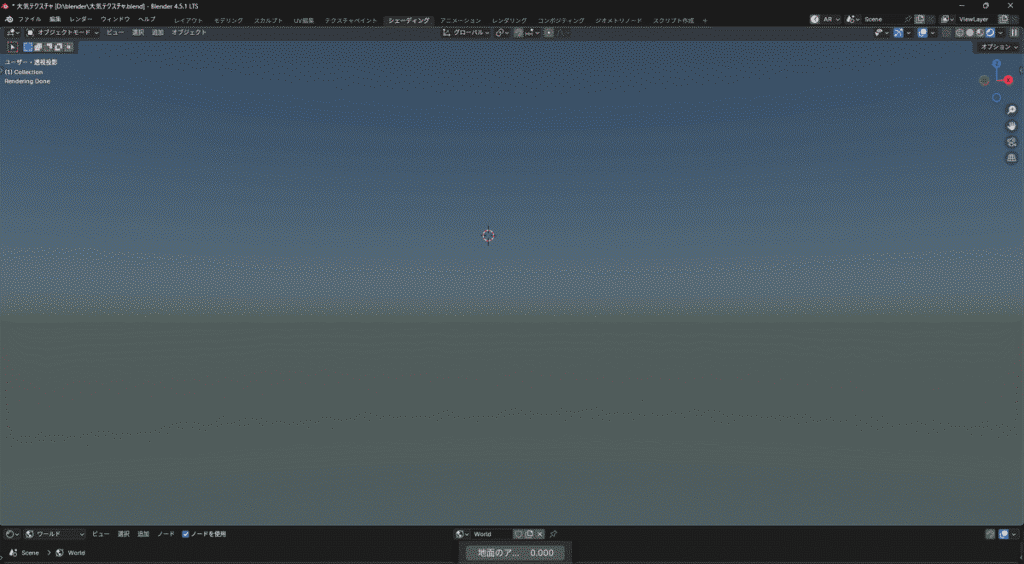

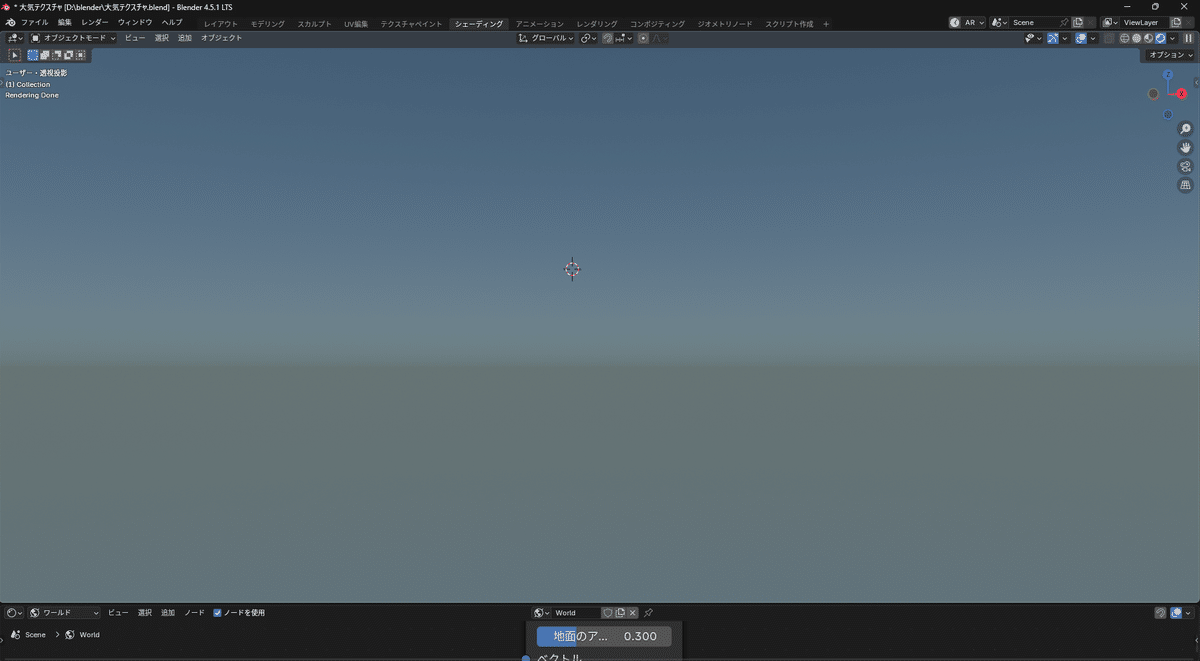

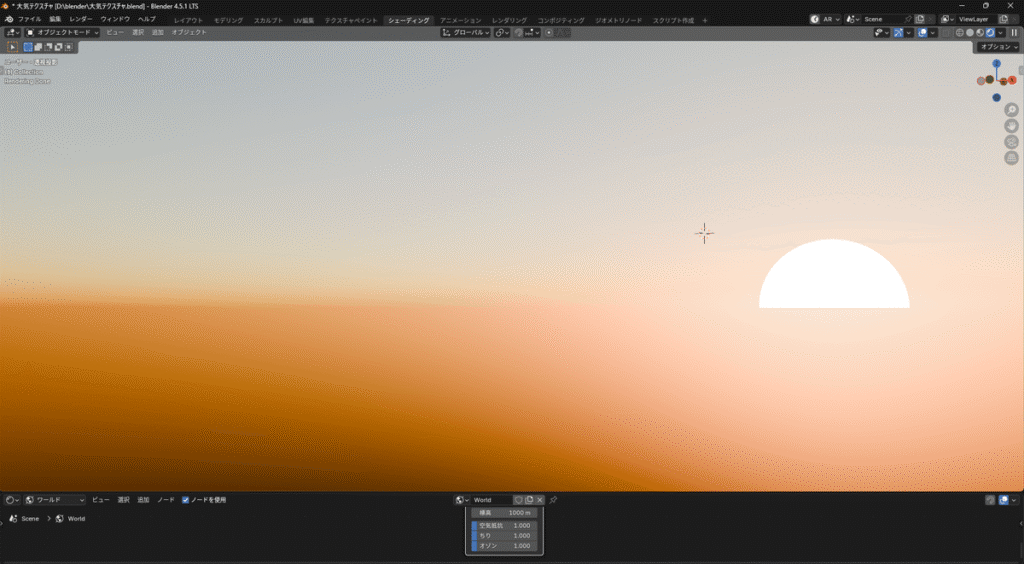

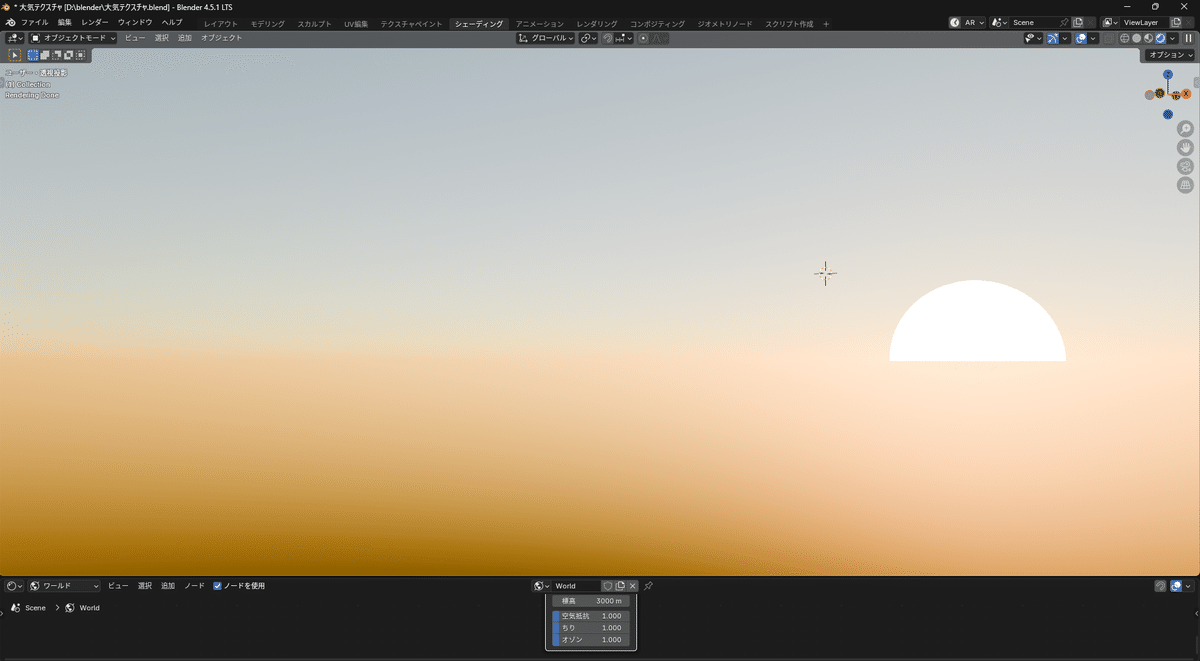

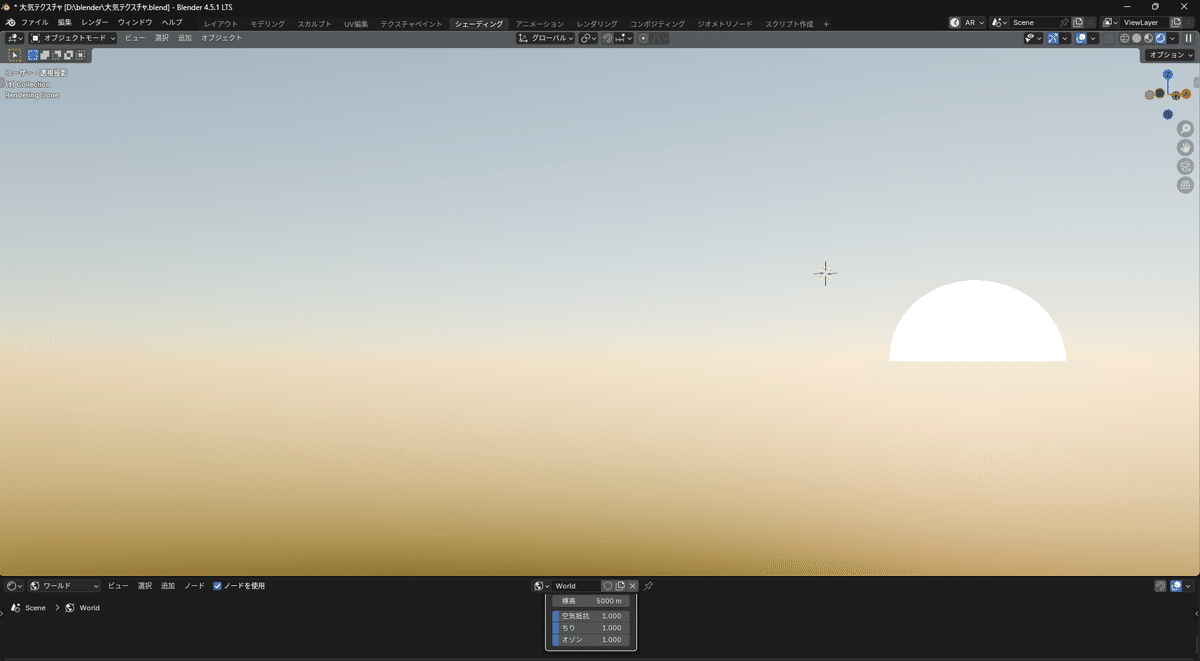

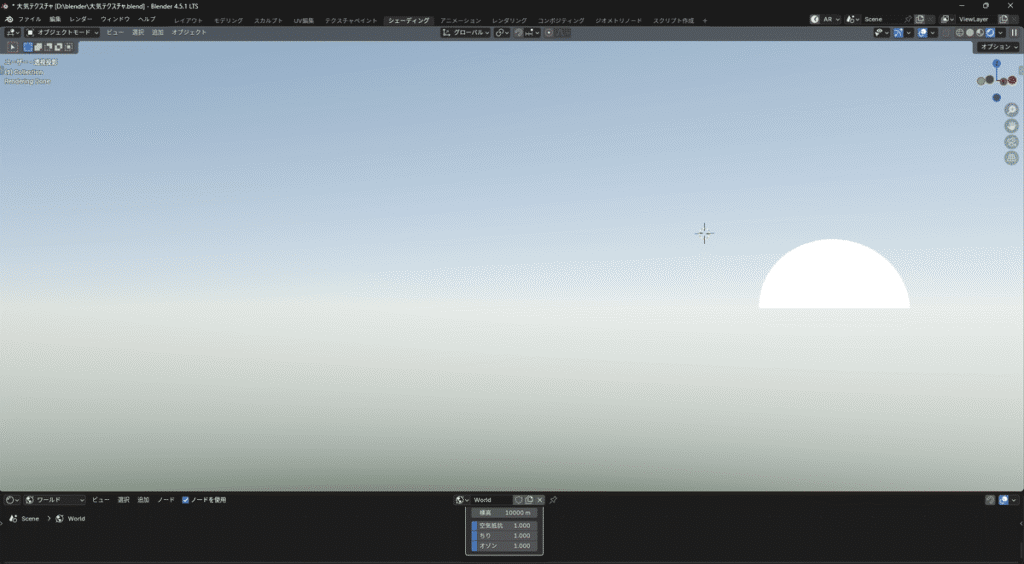

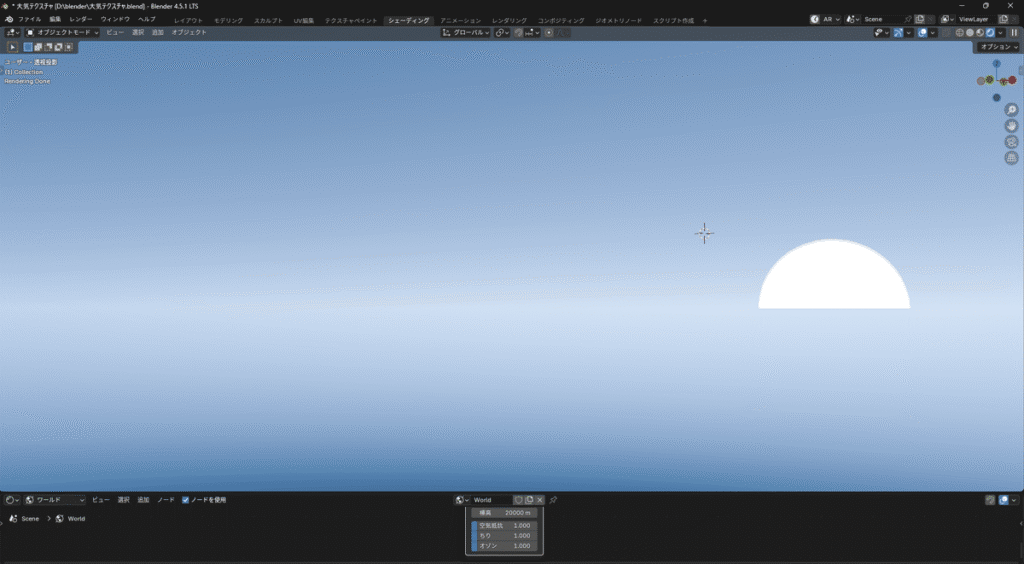

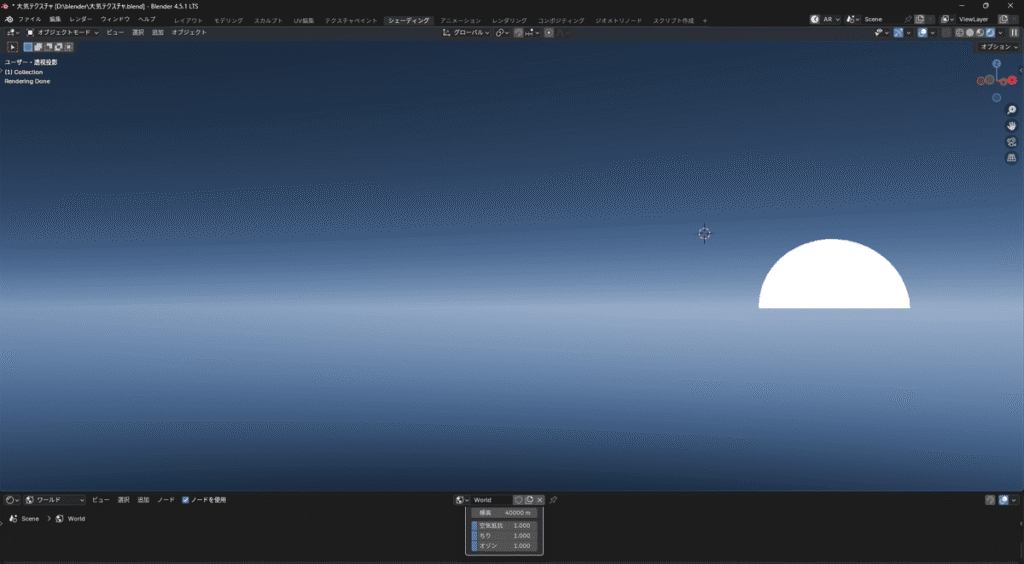

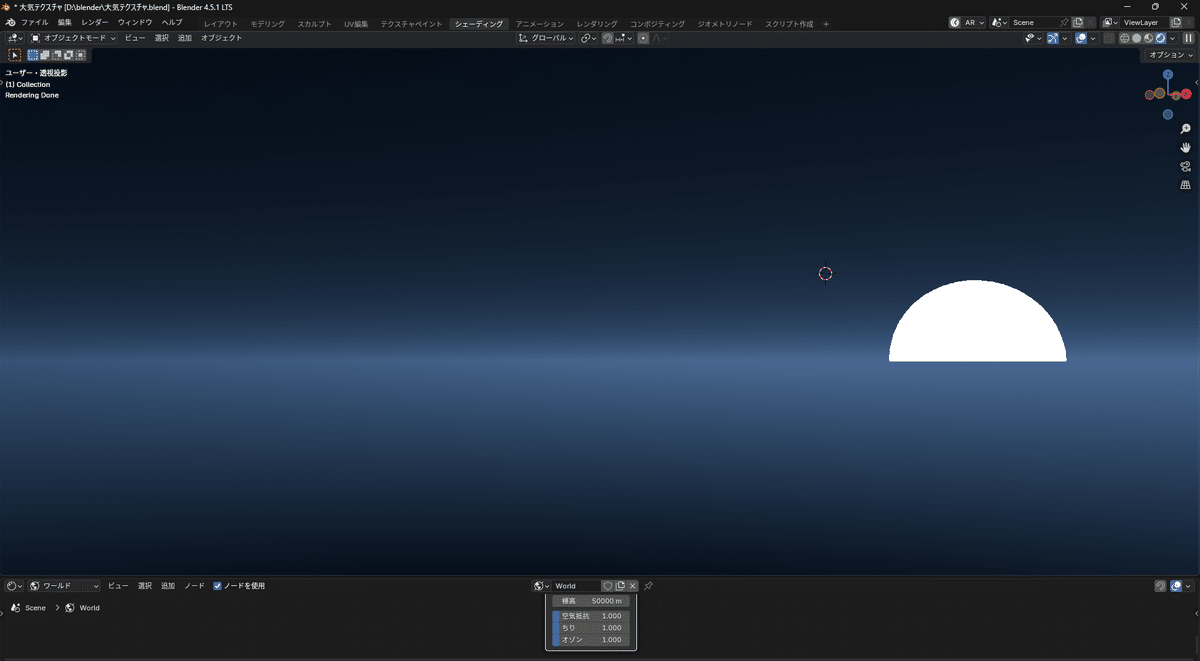

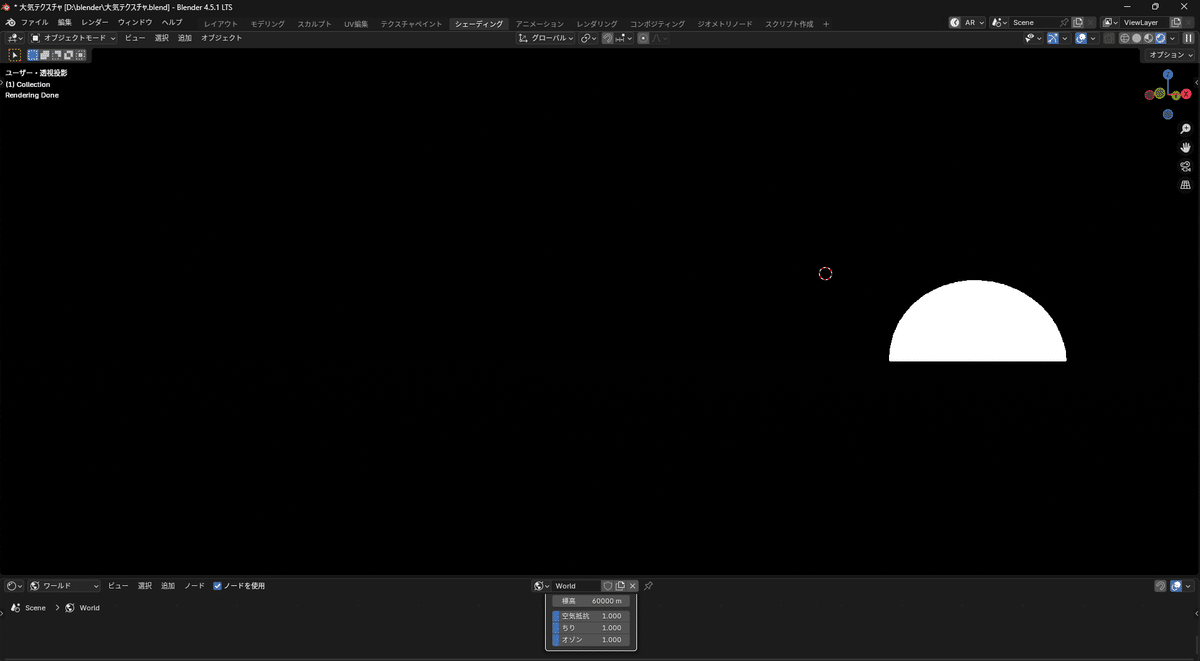

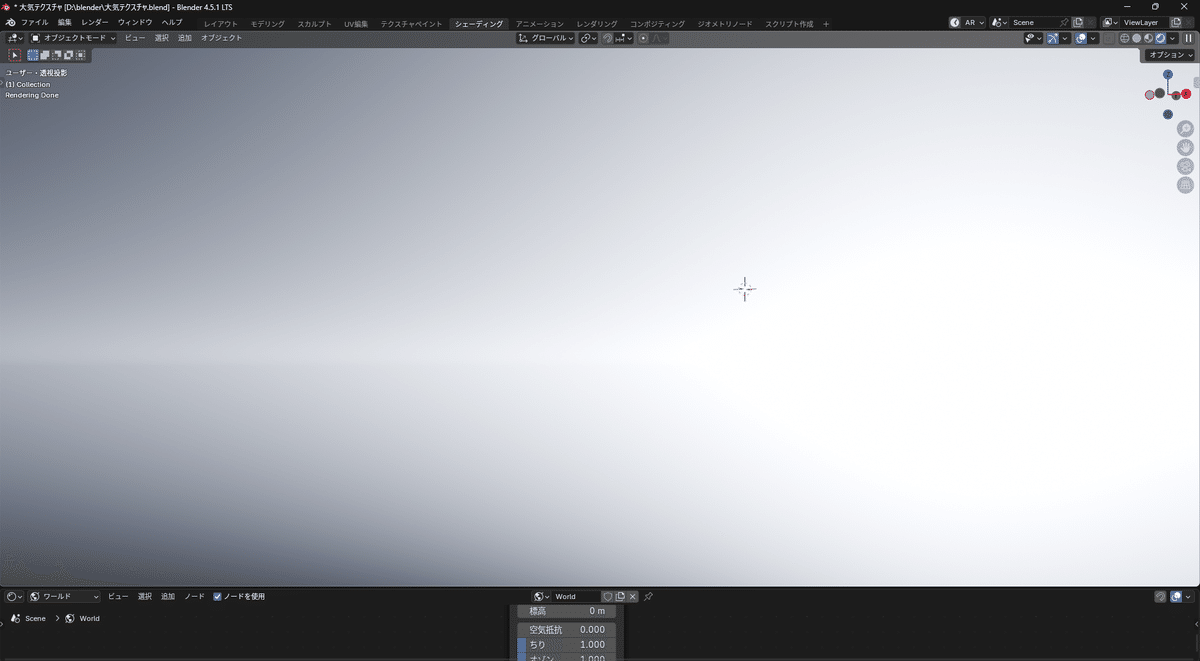

標高(Altitude)

低いと地上と同じような空、高いと澄んだ空、さらに高いと宇宙の黒い空。

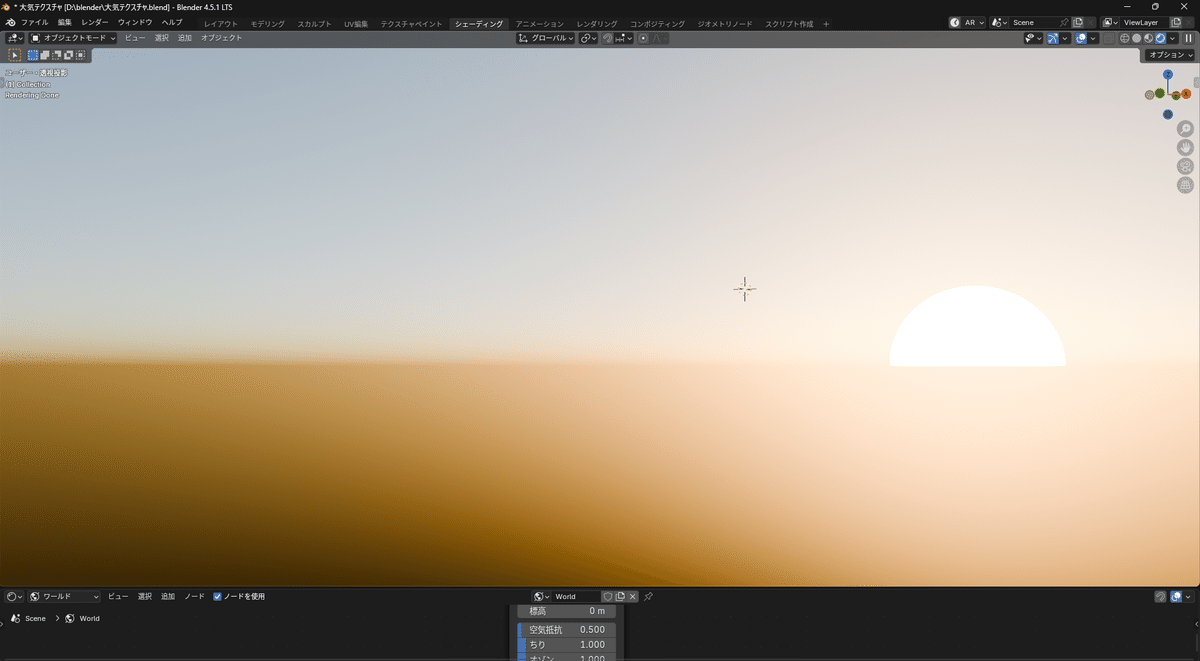

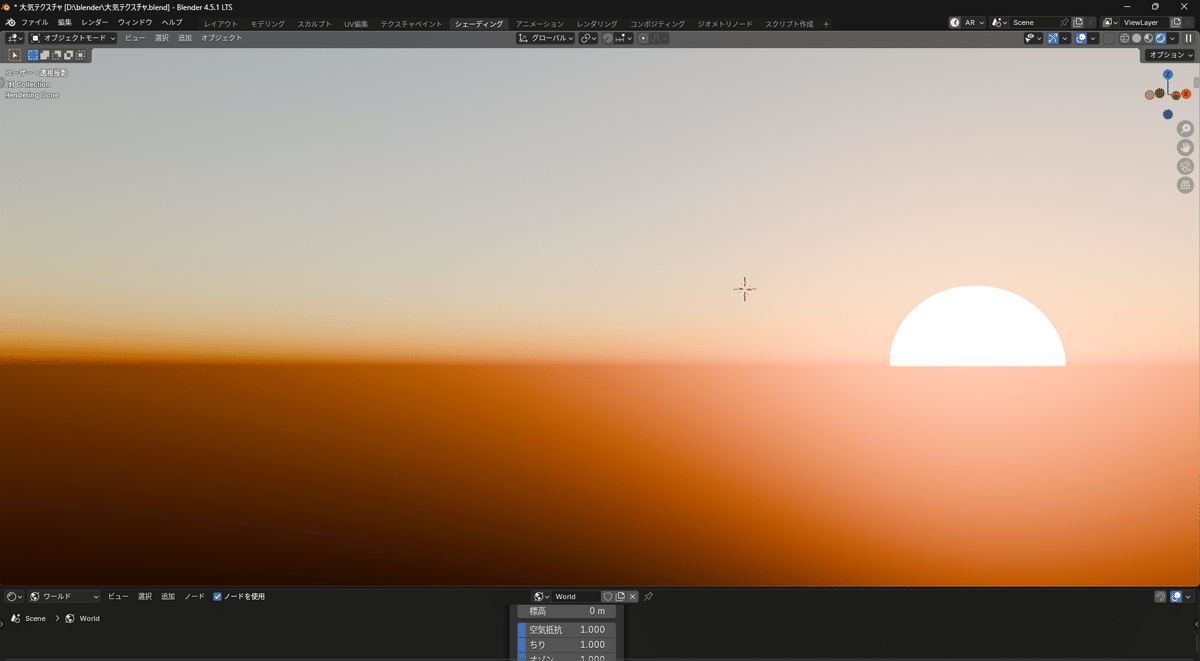

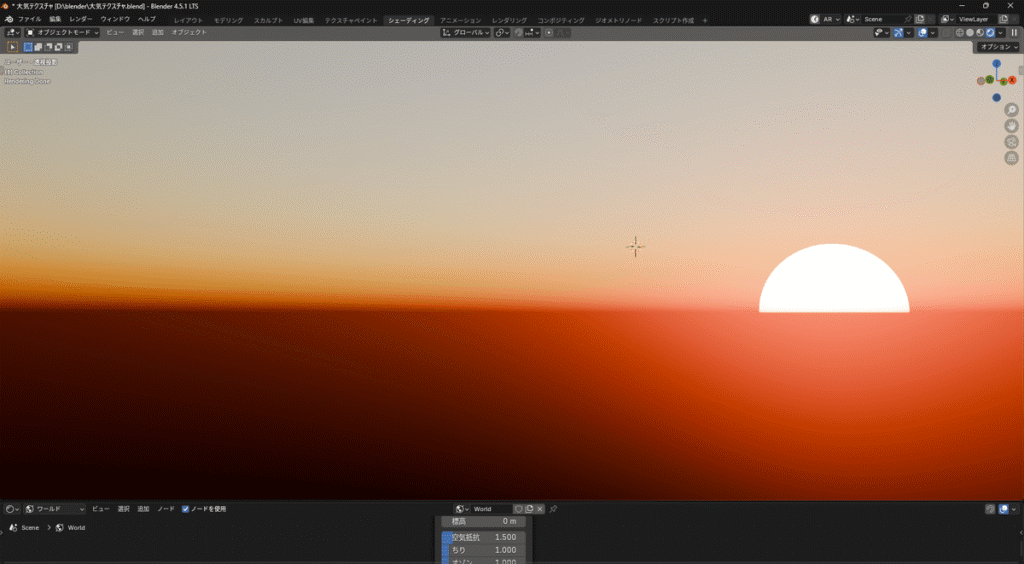

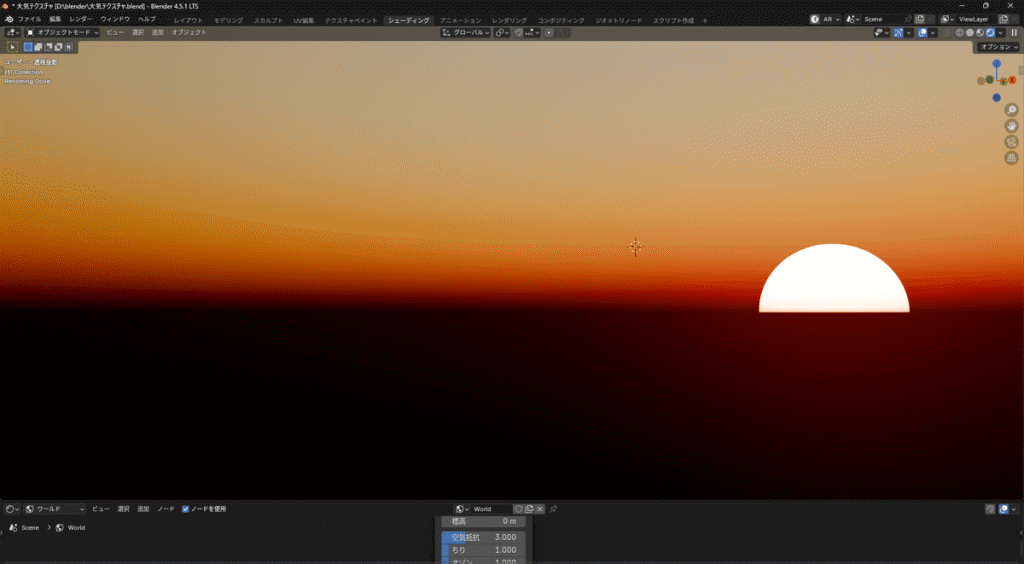

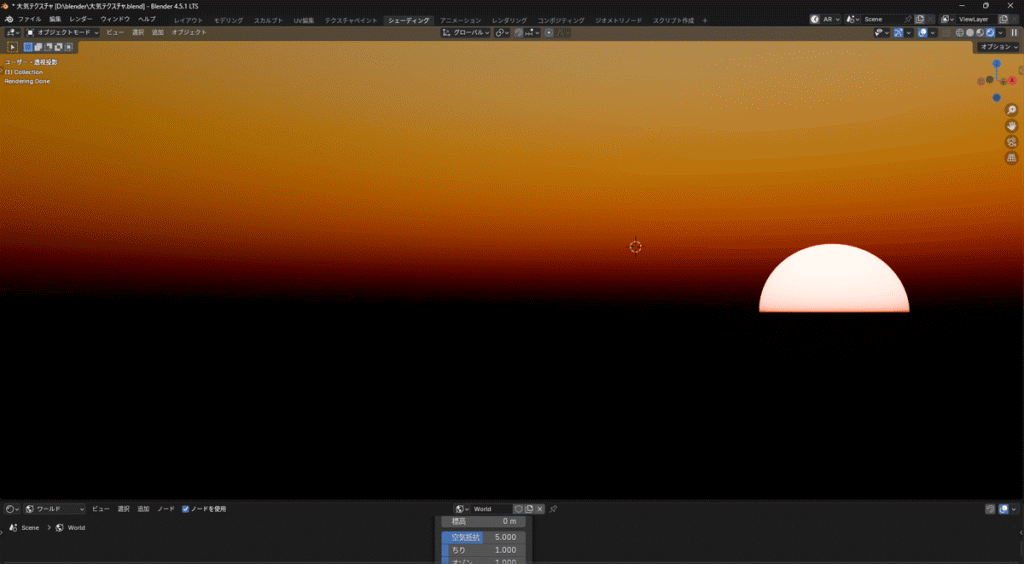

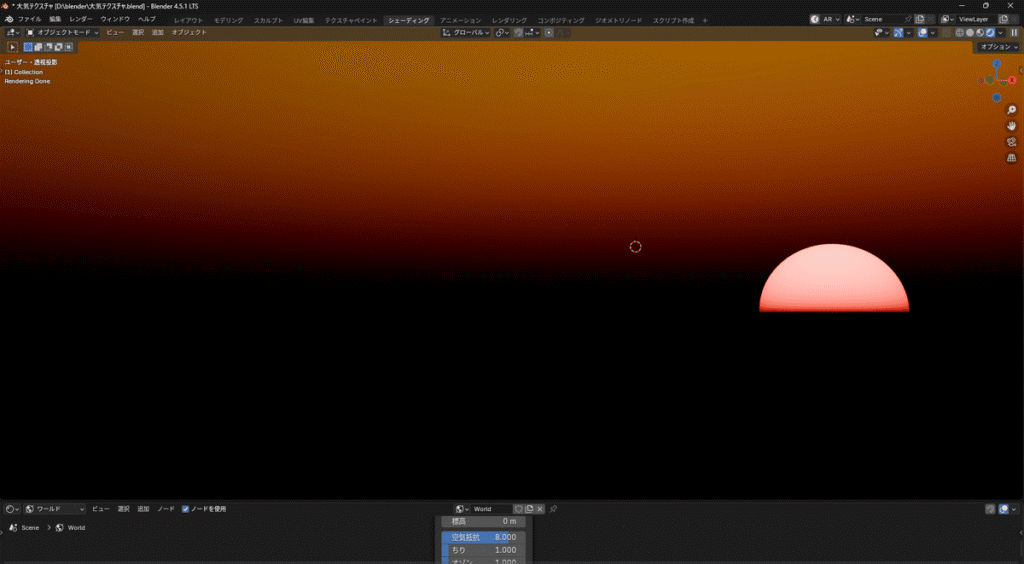

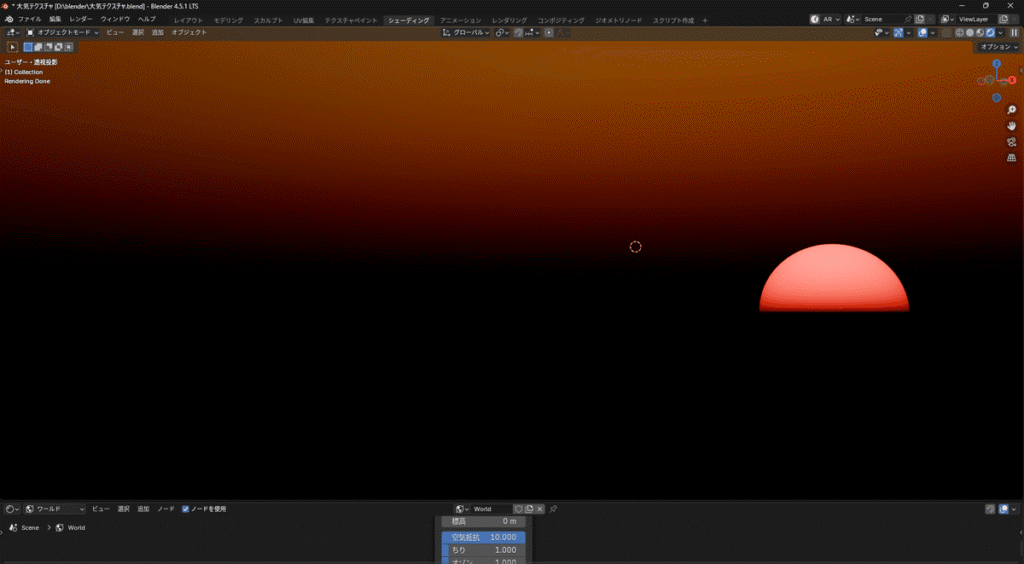

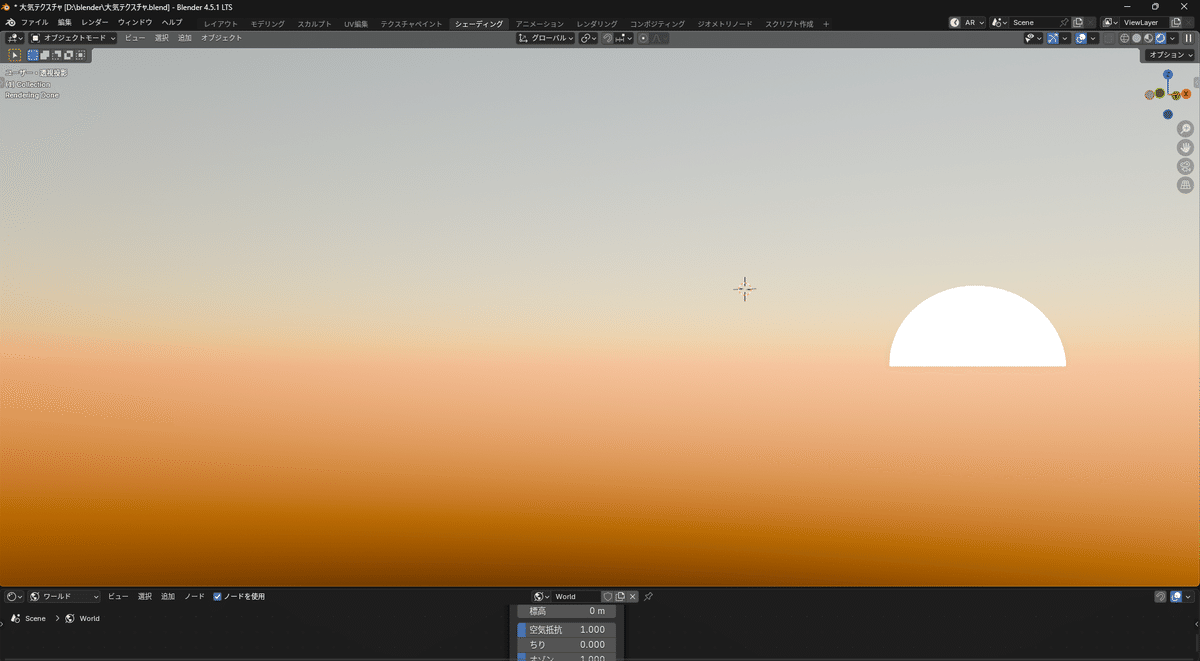

空気抵抗(Air)

値を下げると白っぽく、上げると赤っぽくなります。

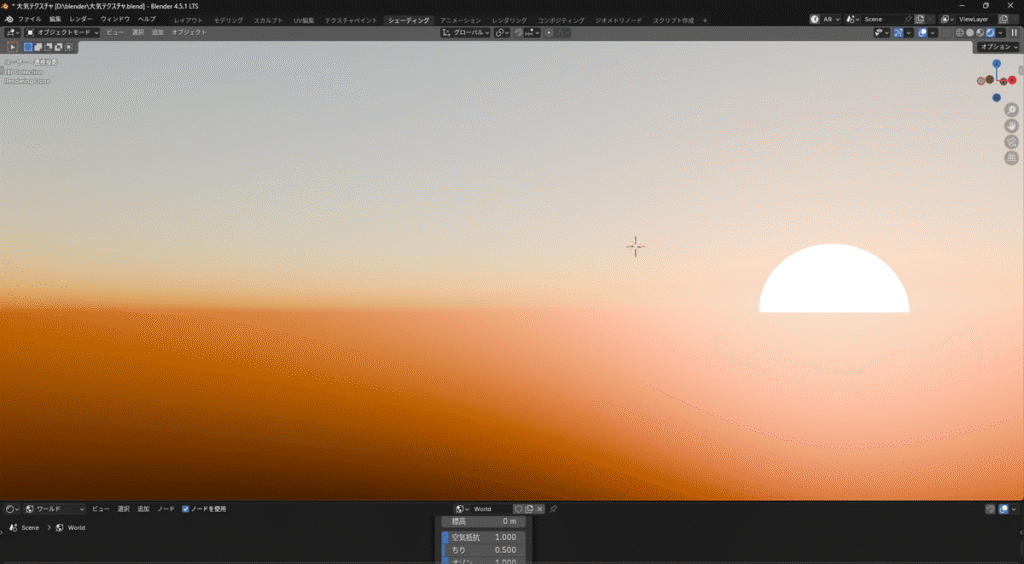

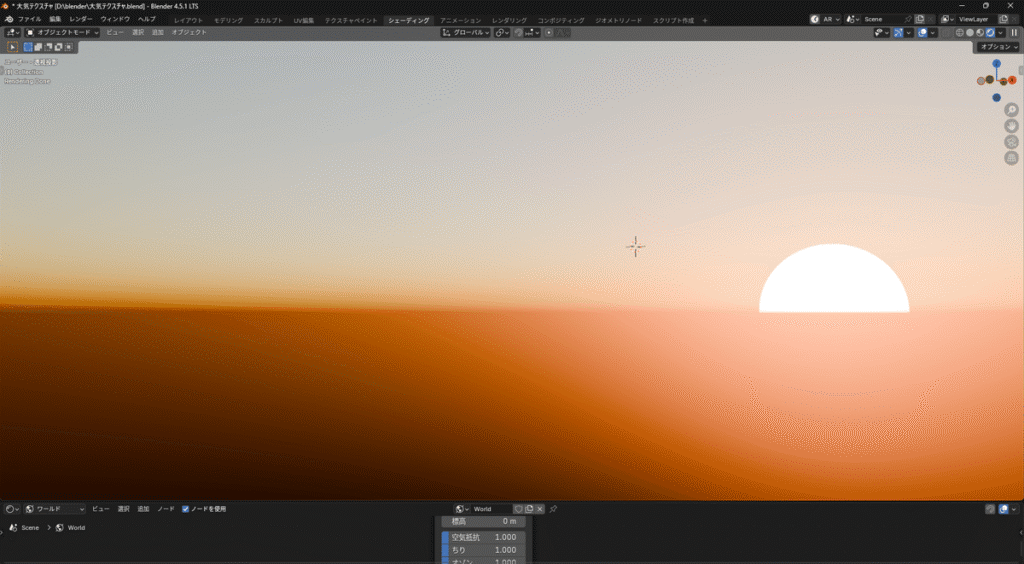

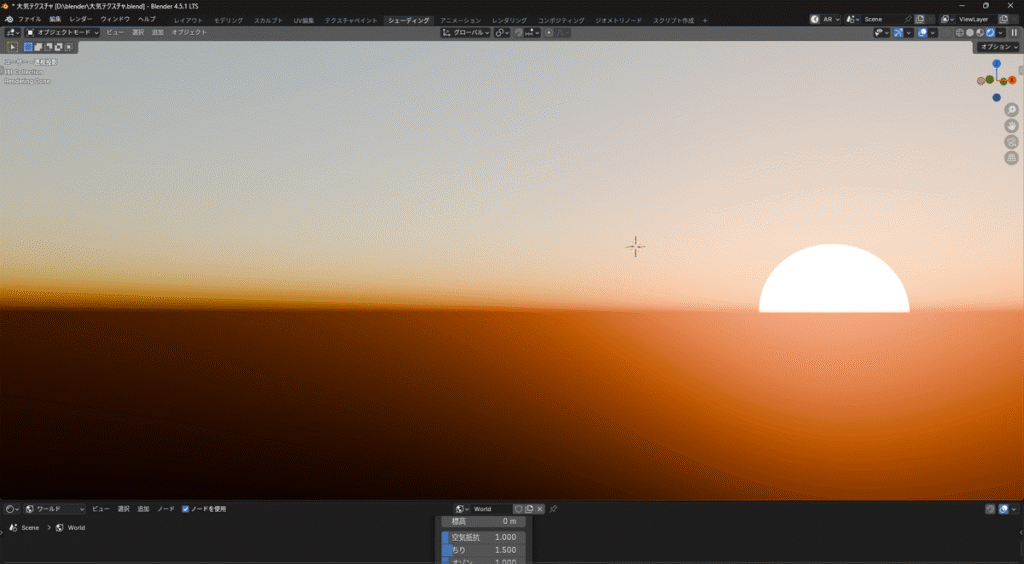

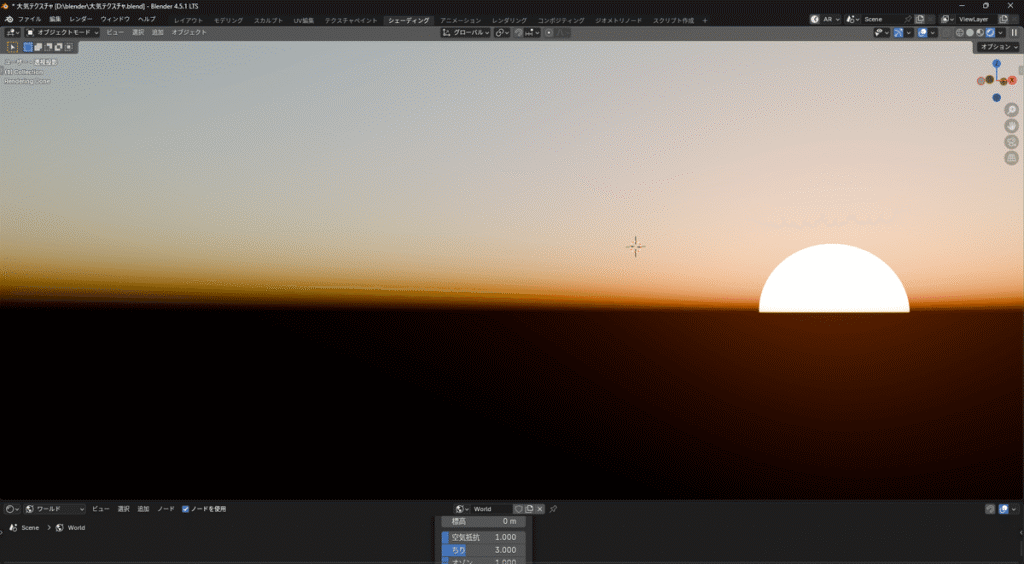

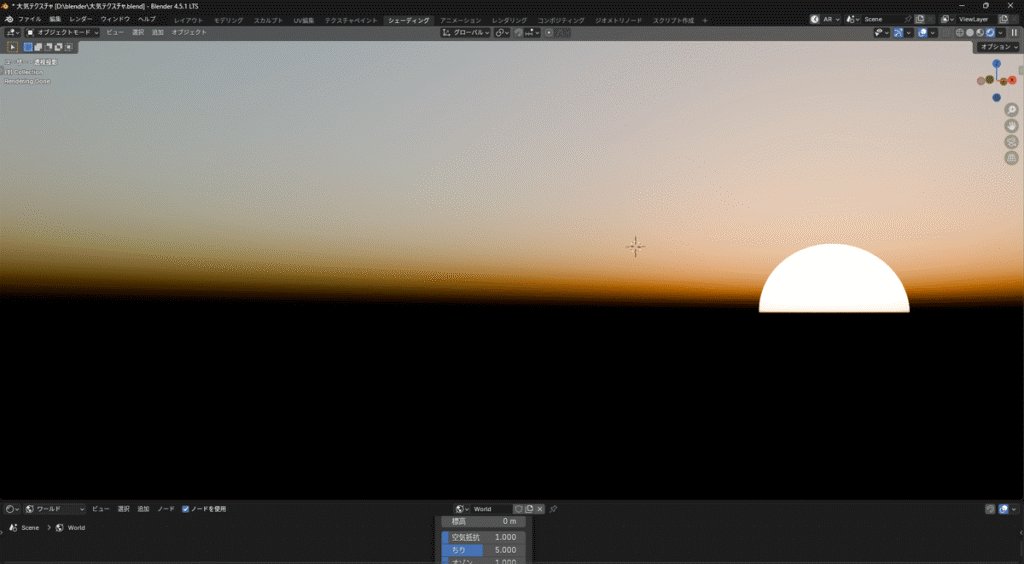

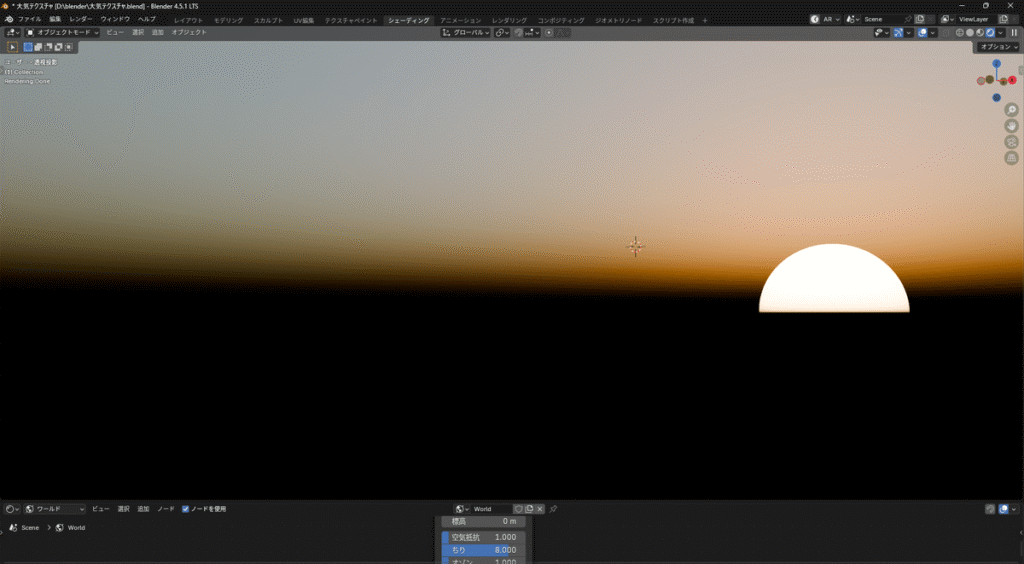

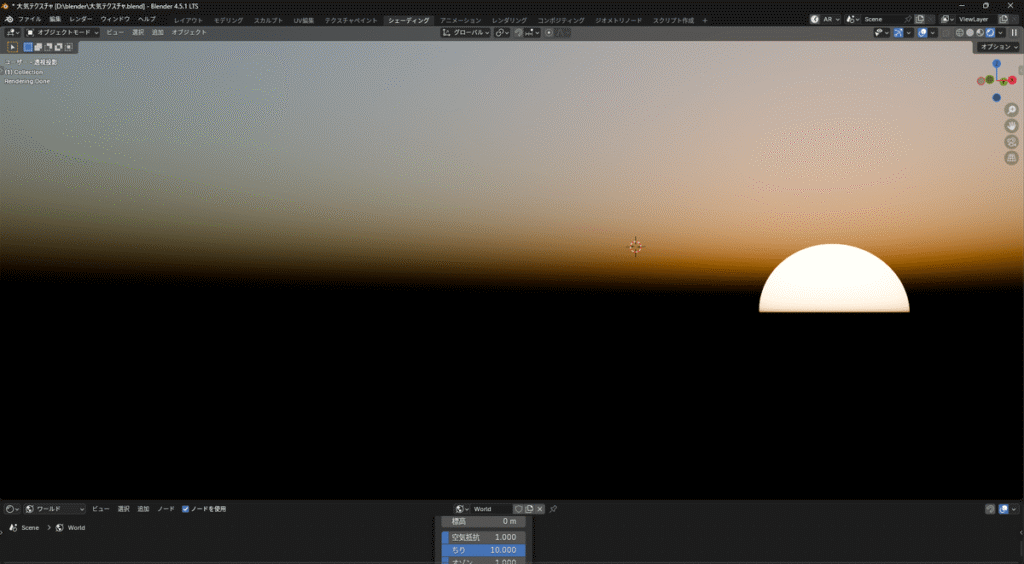

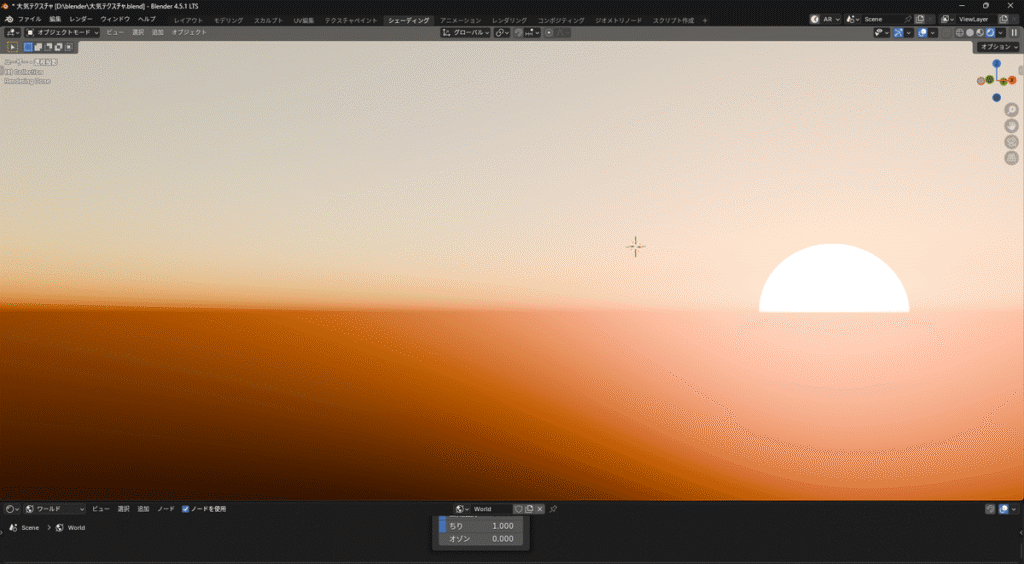

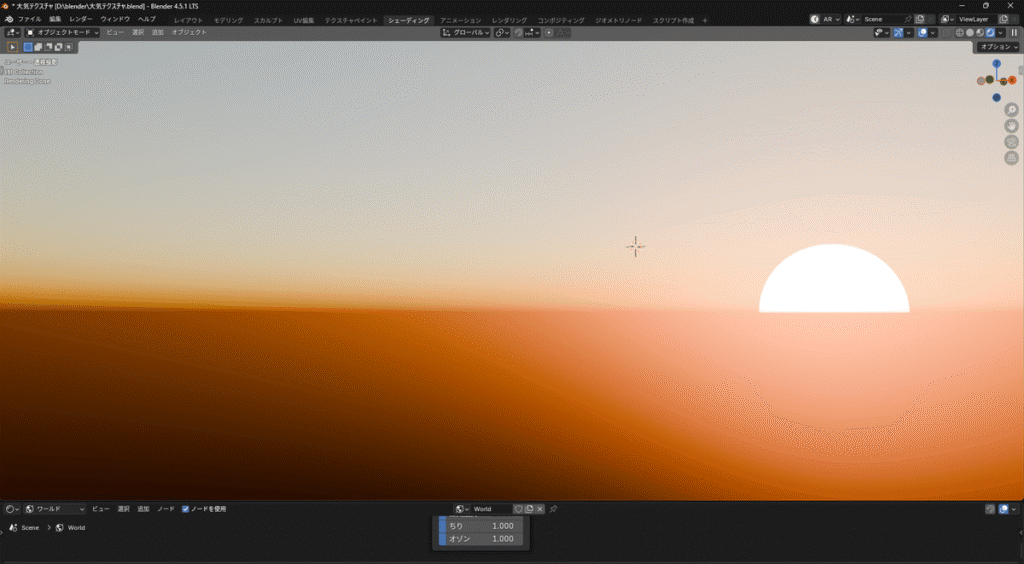

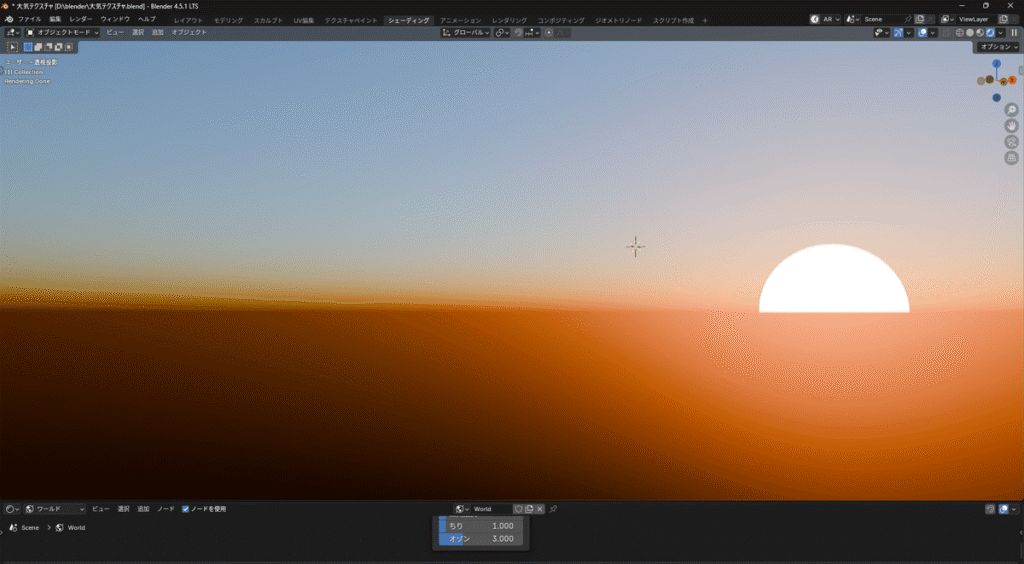

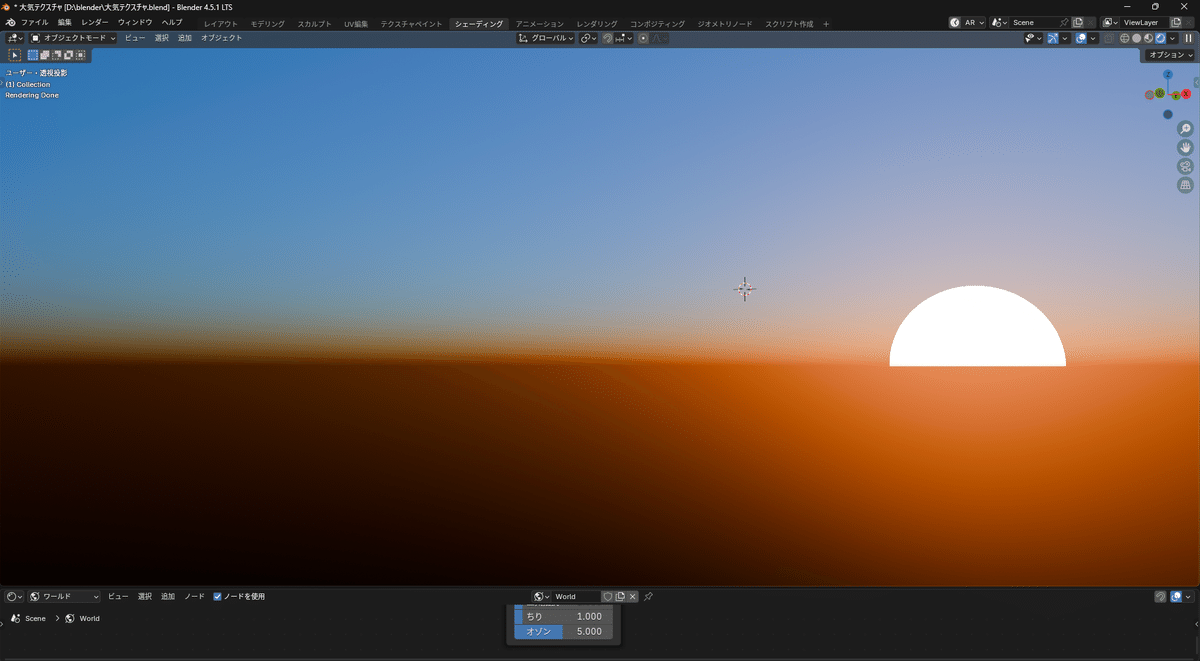

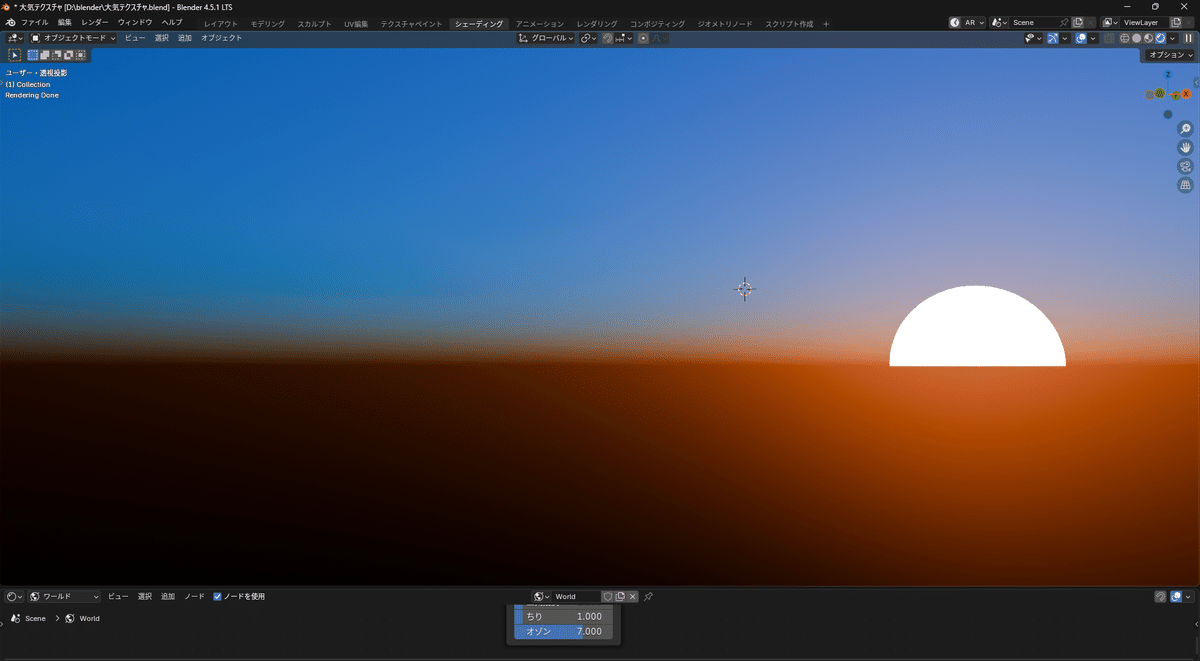

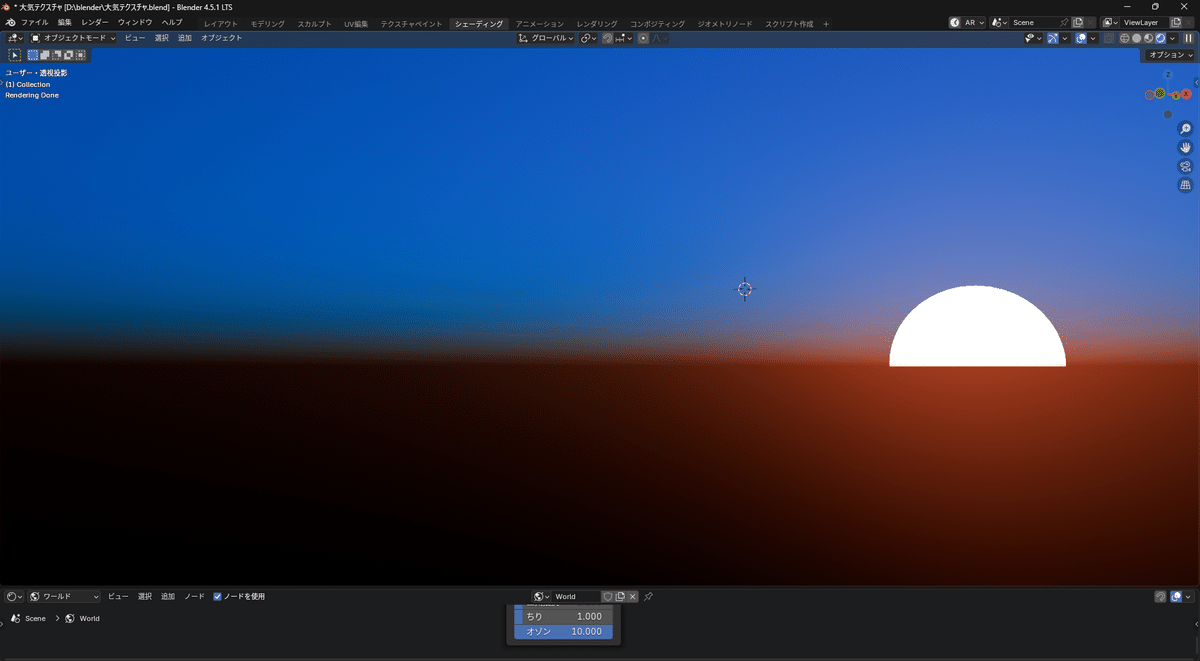

ちり(Dust)

ちり・水蒸気・汚染物質などによる霞みの効果を再現します。

オゾン(Ozone)

値を下げると赤っぽく、上げると青っぽくなります。

まとめ

Blenderの大気テクスチャは、太陽の向きや大きさ、標高や空気のパラメータをちょっといじるだけで、リアルな青空からドラマチックな夕焼けまでガラッと雰囲気を変えられます。

仕組みをざっくり理解して調整していけば、作品全体の空気感を一気に変えることができます。

作品の雰囲気作りにぜひ使いこなしてみてください!

コメント