どうも、ぽんせいです!

「このノード、なんか全部詰まってるっぽいけど…結局どこを触ればいいの?」

Blenderを使い始めて間もない人も、すでにいくつか作品を作っている人も、マテリアル設定で必ず目にするのが「プリンシプルBSDF」。

一見、全部入りで便利そうなこのノードですが、項目が多すぎて

「結局何を調整すればいいのか分からない…」

「上の方は分かるけど、スペキュラーとかって何?」

と感じたことはありませんか?

本記事では、そんなプリンシプルBSDFの「よく使う基本項目」から「各値の意味・元の言葉との違い」まで、丁寧に解説していきます。

初心者の方には「まずこれだけ押さえればOK!」という使い方を

中級者の方には「それぞれの値が何を意味するのか」を解説します。

この記事を読み終える頃には、「プリンシプルBSDFが分からない!」とはもう言わせません!

プリンシプルBSDFとは?

プリンシプルBSDF(Principled BSDF)は、Blenderに搭載されている物理ベースレンダリング(PBR)対応の統合型シェーダーノードです。

これ一つで、プラスチック・金属・ガラス・肌・布など、さまざまな素材の質感をリアルに表現できるように作られています。

もともとBlenderでは、マテリアルの質感を表現するために「拡散反射(Diffuse)」「鏡面反射(Glossy)」「透過(Transparent)」「サブサーフェススキャッタリング(SSS)」など、いくつかのノードを組み合わせて使う必要がありました。

しかし、これは初心者にとってはとてもハードルが高く、シェーダーの仕組みを理解していないと設定が難しいものでした。

そこで登場したのが、このプリンシプルBSDFノードです。

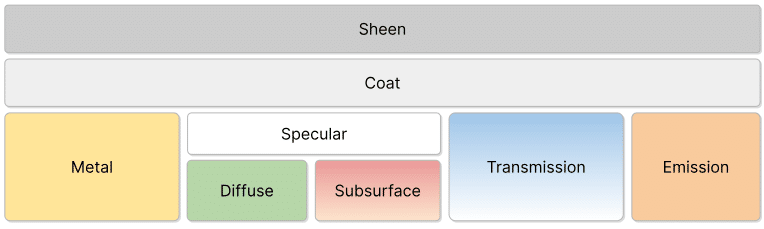

このノードでは、1つのまとまったUIで様々な設定を変更することができます。このノードは以下のような層の構造になっています。

プリンシプルBSDFの土台となる層(ベースレイヤー)で、以下の4つの成分のいずれか(またはブレンド)を使って構成されます。

- Metal(メタリック)

- Diffuse(ディフューズ)

- Subsurface(サブサーフェス)

- Transmission(伝播)

これらの成分は1つだけで使うこともできるし、ブレンド(滑らかに混ぜる)することも可能です。たとえば、「半透明だけどちょっと金属っぽい雰囲気の素材」などを表現することができます。

一番右のEmissionはベースレイヤーではありません。プリンシプルBSDFにおけるベースレイヤーは見た目の素材の基本を決める層を指します。つまり【外からの光を受けて、どう見えるのか】を決めるものです。

しかしEmissionは外部からの光に対する反応ではなく、

【自分自身が光を放つ】

という別の性質になります。

そのためベースレイヤーに含まれるというより、【別枠で追加される特殊な効果】という位置付けです。

ただ、他のベースレイヤーと同じように一番下の階層にあるのは素材の内部から光を出しているからです。

「このマテリアルから光を放つよ」という一番根っこの要素として、処理的にも最下層に置かれているわけです。

名前の由来や歴史

名前の意味とは?

「プリンシプル(Principled)」という言葉には、英語で「原則に従った」「理にかなった」といった意味があります。

この名前は、ウォルト・ディズニー・アニメーションのBrent Burley氏が提唱した

「Disney Principled Shader(ディズニー・プリンシプル・シェーダー)」に由来しています。

これは、複雑になりがちなシェーダー設定をもっと直感的かつ一貫性のあるものにしようという考えのもとに作られたもので、”物理ベース”というよりは”物理ベースの原則に沿った設計“といった意味合いが込められています。

このDisneyのシェーダーには、以下のような「5つの原則」がありました

- 🔹 誰にとっても分かりやすい、直感的なパラメータを使うこと

Intuitive rather than physical parameters should be used.

→ 実際の物理量ではなく、「光沢」「粗さ」など感覚で理解できるものに - 🔹 パラメータの数をできるだけ少なくすること

There should be as few parameters as possible.

→ 組み合わせ地獄にならず、1つのノードで完結できるように - 🔹 すべての値を0〜1のスライダーで操作できるようにすること

Parameters should be zero to one over their plausible range.

→ 感覚的に数値を調整でき、数値の意味も分かりやすくなる - 🔹 必要であれば物理の正確さより柔軟性を優先すること

Parameters should be allowed to be pushed beyond their plausible range where it makes sense.

→ たとえば“ちょっと現実には無いけど見た目が良い”という表現も可能 - 🔹 どんな設定をしても破綻しないようにすること

All combinations of parameters should be as robust and plausible as possible.

→ アーティストがミスをしても変なレンダリング結果にならない

つまり、「厳密な物理の再現」ではなく、「物理に基づきながら、誰でも使いやすくする」という目的から「プリンシプル(原則的な)」という名前がつけられたのです。

↓こちらが原文

s2012_pbs_disney_brdf_notes_v3.pdf

いつから使われたの?

このプリンシプルシェーダーが初めて本格的に使われたのは、2012年のディズニー映画『シュガー・ラッシュ』です。

当時、ディズニーではキャラクターの肌、衣装、床、壁…と、マテリアルごとにバラバラなシェーダーを使っていました。

そのため、ライティングの整合性や調整の手間が大きな課題となっていたのです。

そこで、髪の毛以外すべてを1つの統一モデル(=プリンシプル)で扱えるようにした結果:

- ✅ 全体のマテリアル設定がシンプルになった

- ✅ アーティスト間で共通のルールができた

- ✅ ライティングのバランスが取りやすくなった

このアプローチは非常に成功し、その後のディズニー作品にも改良なしでそのまま採用され続けています。

Blenderへの導入と影響

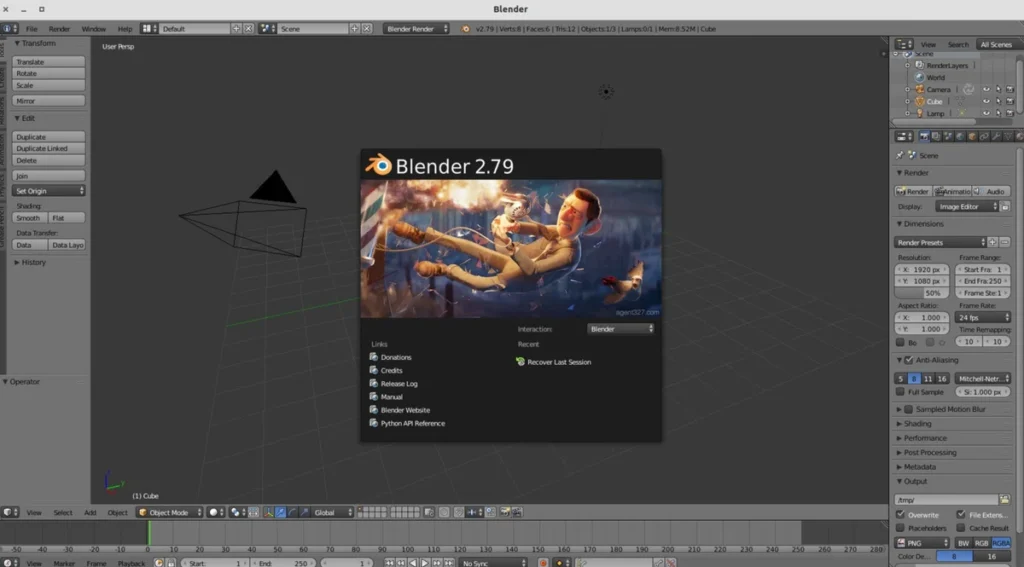

Blenderでは2017年にリリースされた バージョン2.79 で、このDisneyの考え方を取り入れた「プリンシプルBSDFノード」が初めて導入されました。

それまでは

拡散は「Diffuse BSDF」

鏡面は「Glossy BSDF」

フレネルで組み合わせて…

というようにノードを自分で組む必要がありましたが、

プリンシプルBSDFのおかげで

- 1つのノードだけで、PBRマテリアルが完成する!

- Substance Painterなどで作ったPBRテクスチャもそのまま使える!

という大きな利便性の進化が起きました。

このシェーダーの影響はBlenderだけに留まりません。

- PixarのRenderMan「PxrDisney」

- AutodeskのStandard Surface

- Unreal EngineやUnityのPBRマテリアル

など、多くのソフトウェアで似たパラメータ体系が採用されています。

プリンシプルBSDFは、「直感的で、でもちゃんと物理に近くて、なにより使いやすい」というバランスを取った、今や基本となるシェーダー設計と言えるでしょう。

【初心者向け】よく使う値

プリンシプルBSDFにはたくさんのスライダーや項目がありますが、最初から全部を理解する必要はありません。

ここでは、「これだけ押さえておけば大丈夫!」という基本の5つを解説します。

1. Base Color(ベースカラー)

これはマテリアルの色です。

赤いボールを作りたければここを赤に、木なら茶色、プラスチックなら好きな色にしましょう。金属でもガラスでも、色のベースになります。

2. Roughness(粗さ)

これはどれくらいツヤがあるか・マットかを決める値です。

- 0.0 に近い → ピカピカ・鏡のような反射

- 1.0 に近い → ザラザラ・ツヤ消しのような見た目

3. Metallic(メタリック)

これは素材が金属っぽいかどうかを決めるスイッチのようなものです。

- 0.0 → 非金属(プラスチック・木・肌など)

- 1.0 → 金属(鉄・金・銅など)

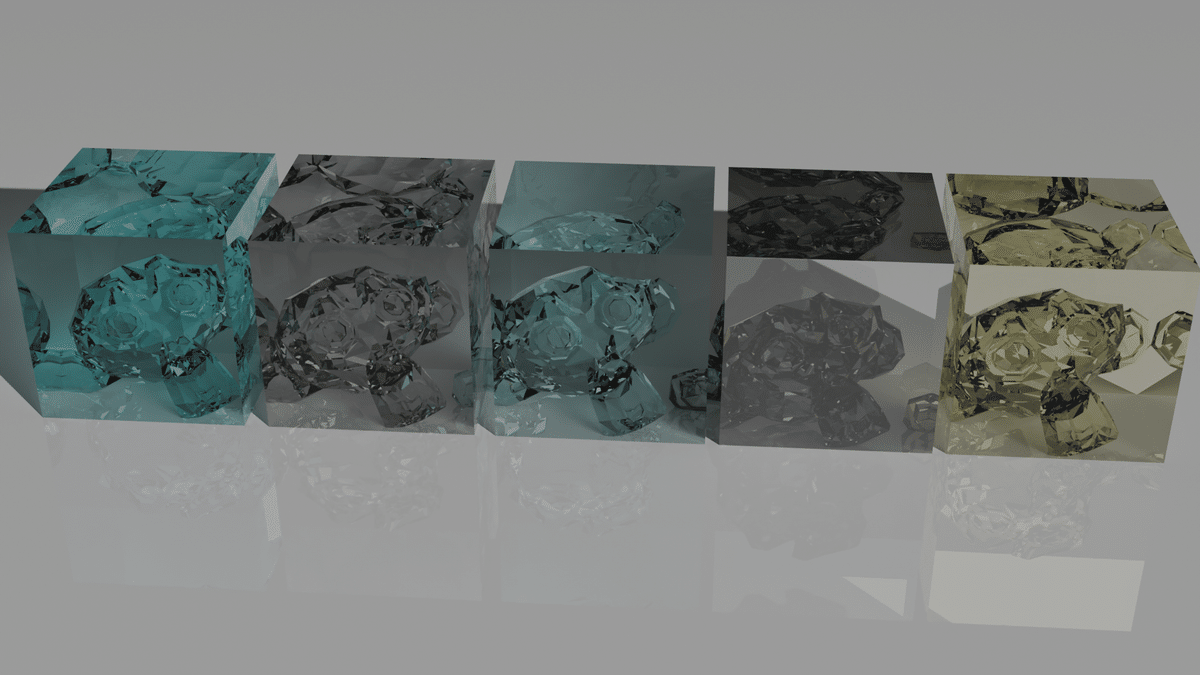

4. Transmission(伝播)

この値を上げると、素材がガラスや水のように透明になります。IORと合わせて使う場面が多いです。

- 0.0 → 不透明

- 1.0 → 完全に透明な見た目(屈折や反射あり)

ガラス、氷、水、透明なプラスチックなどに使います。

水のIOR(屈折率)は約1.33、ガラスのIORは約1.45~1.52

5.Emission(放射)

この値を使うと、素材が自分で光るようになります。

モニター画面、LED、魔法陣など、光源として光らせたいものに使います。

- Color:どんな色で光らせるか

- Strength:どのくらい明るく光らせるか

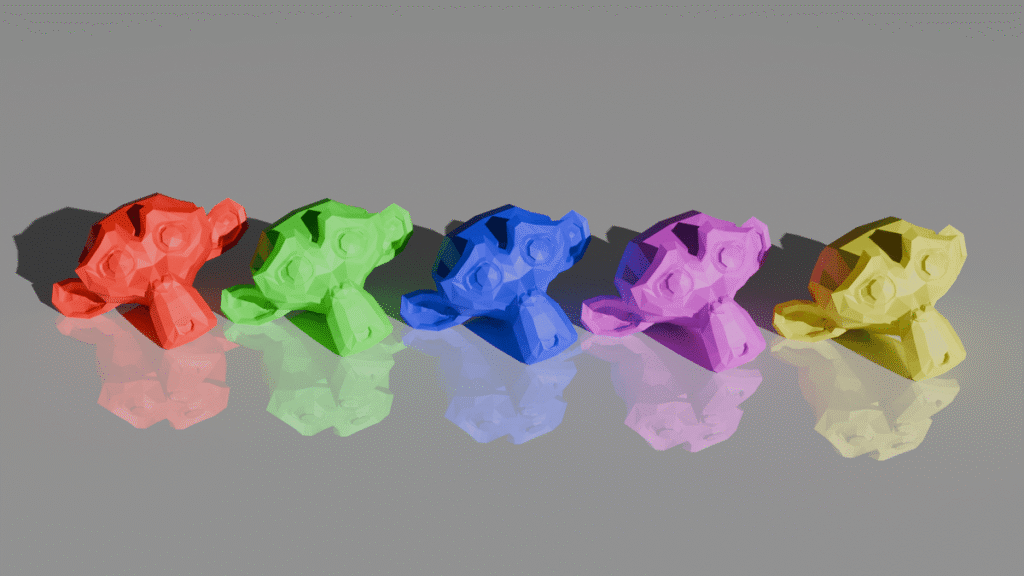

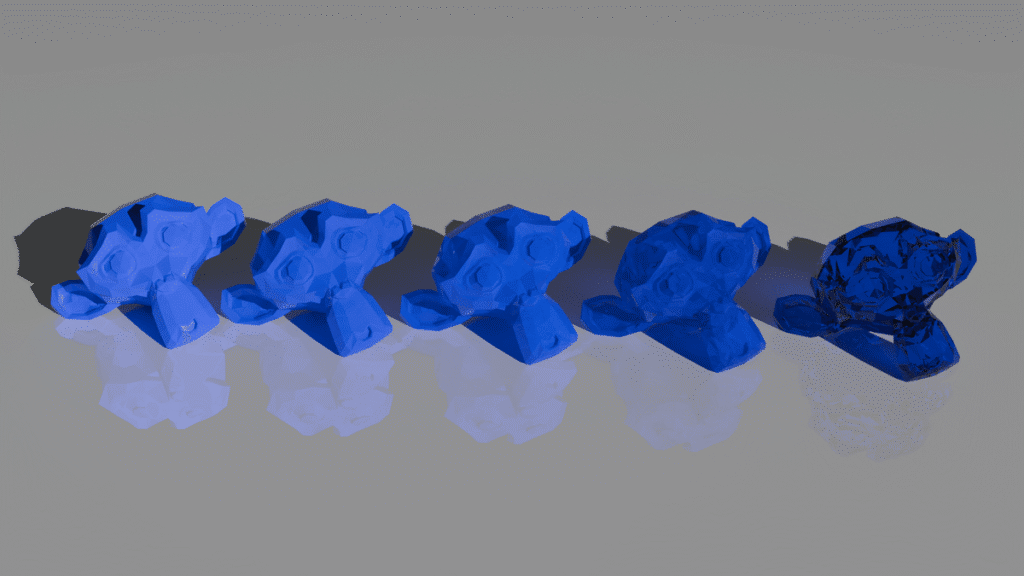

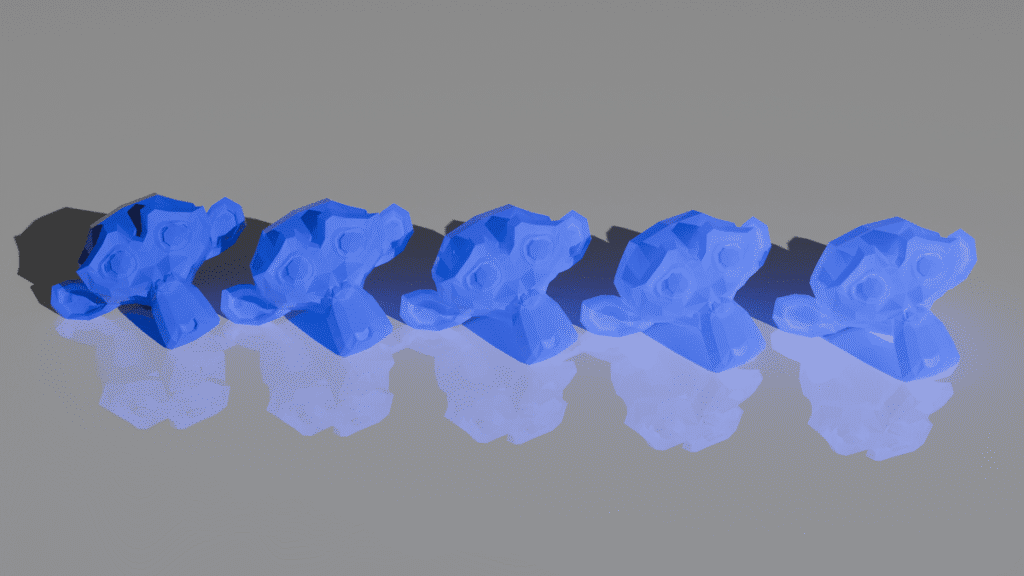

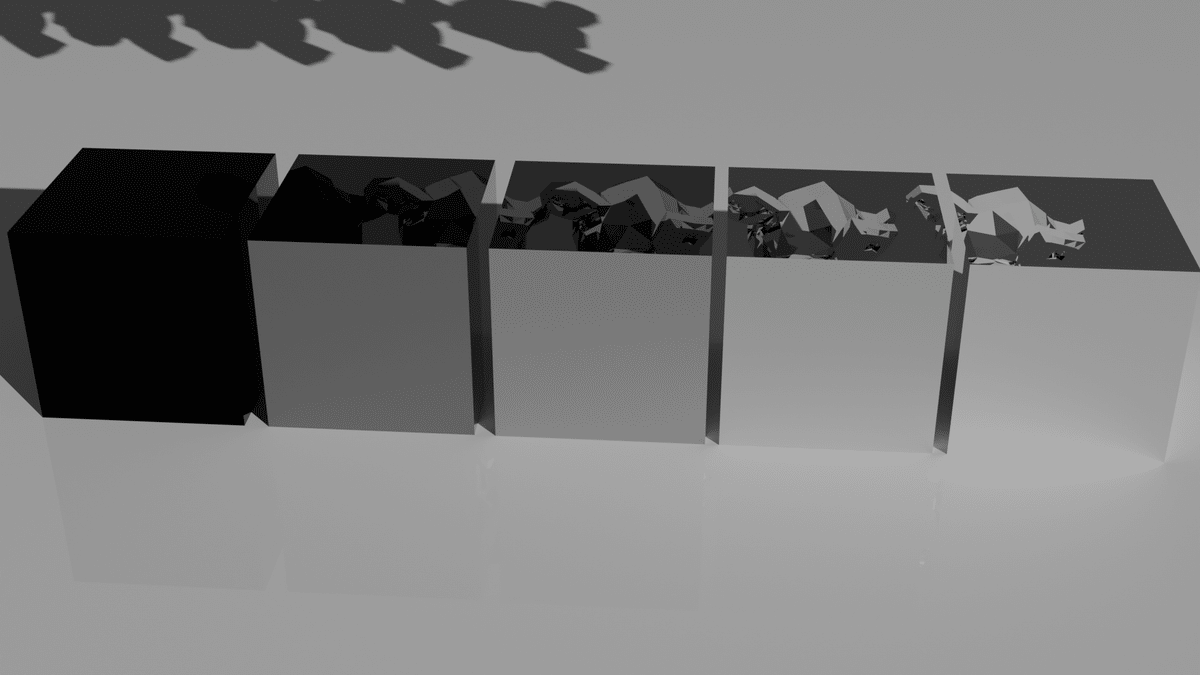

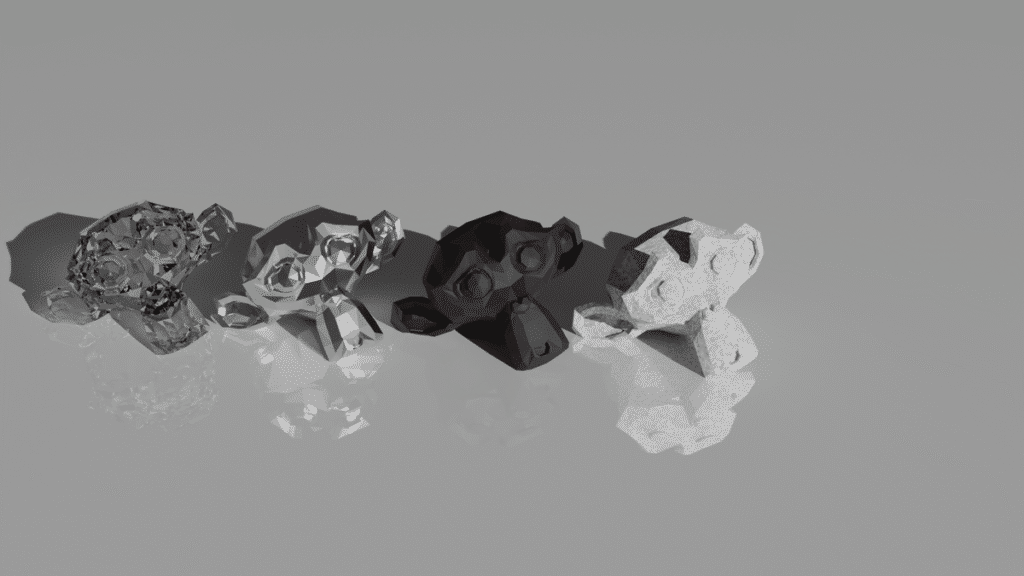

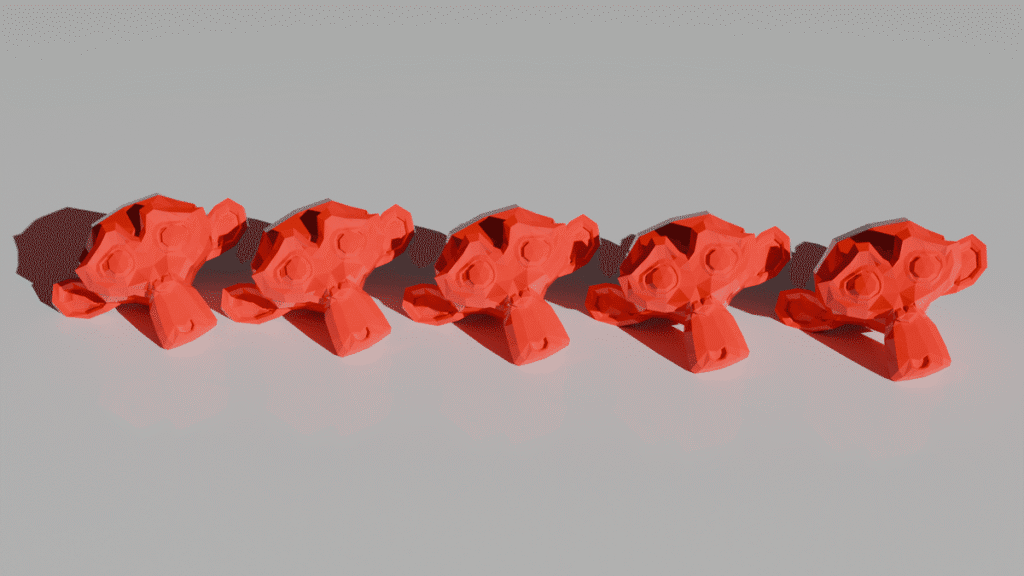

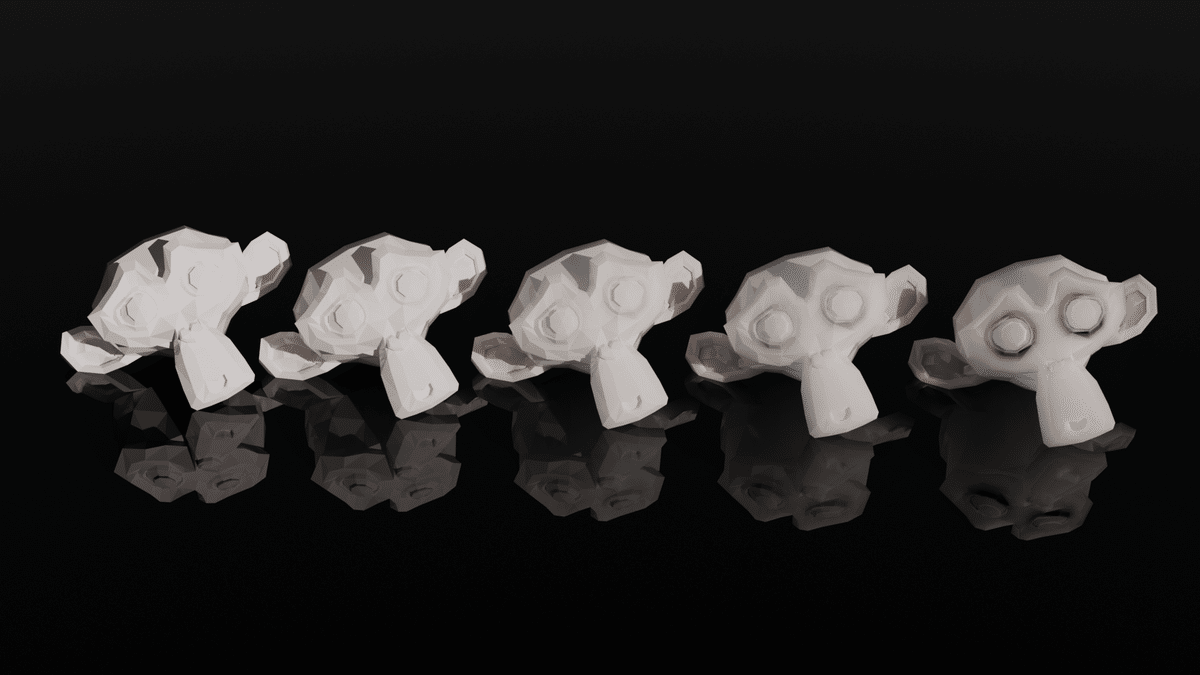

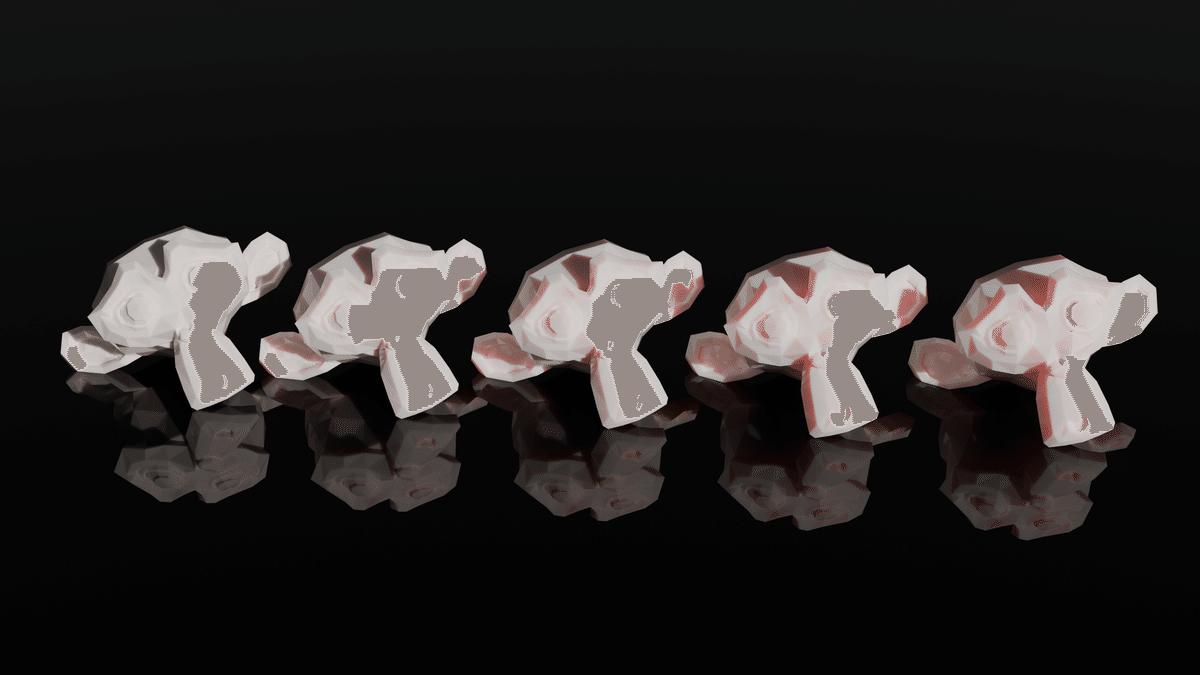

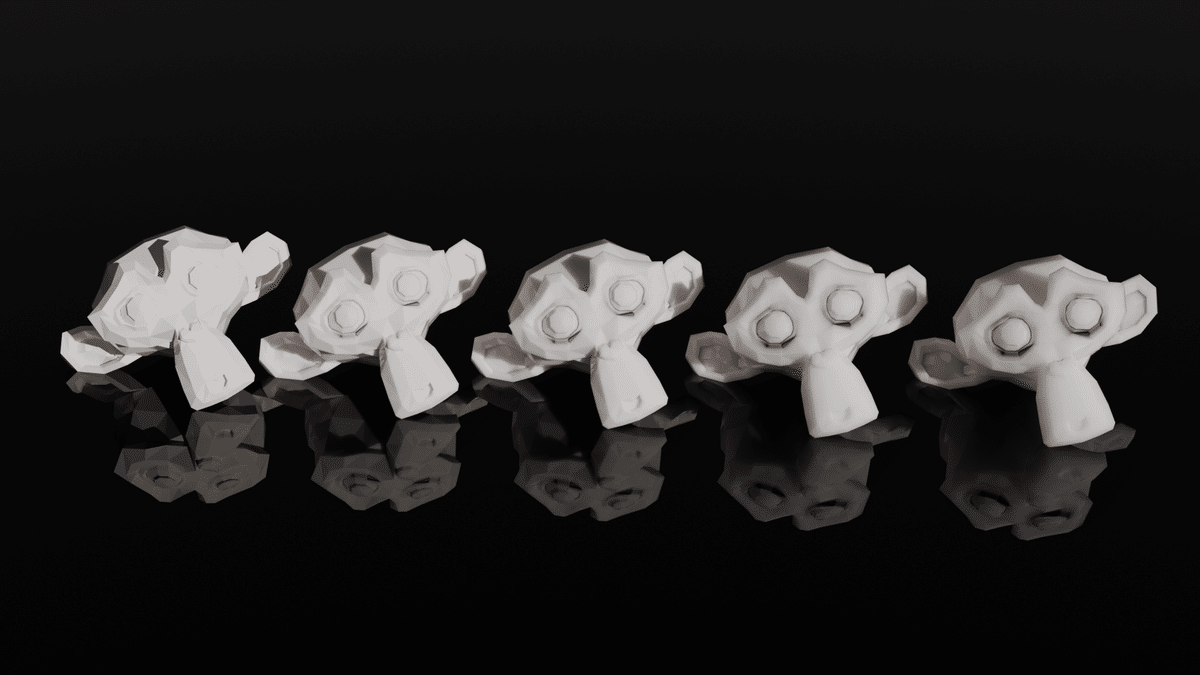

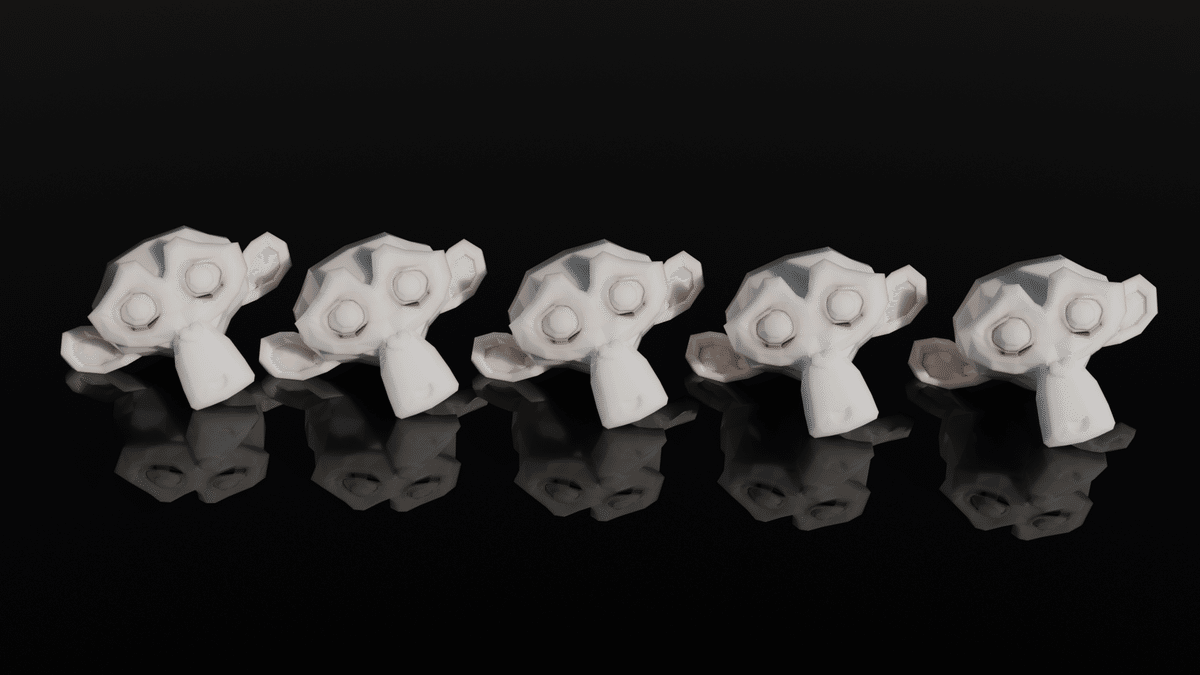

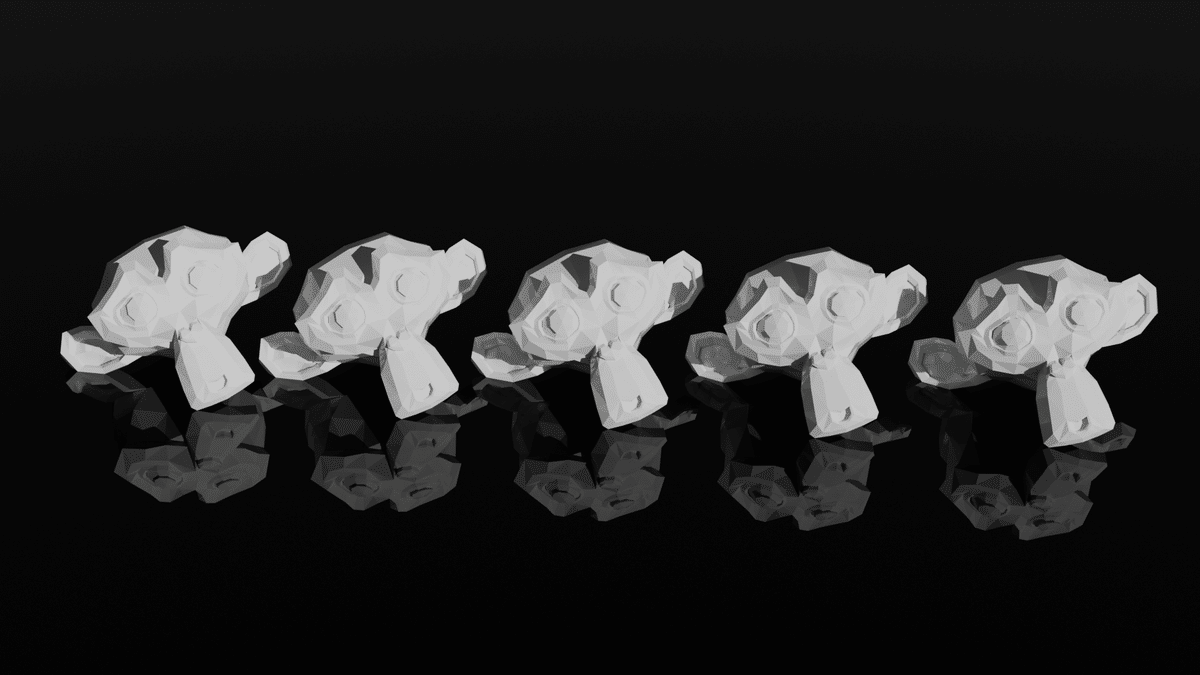

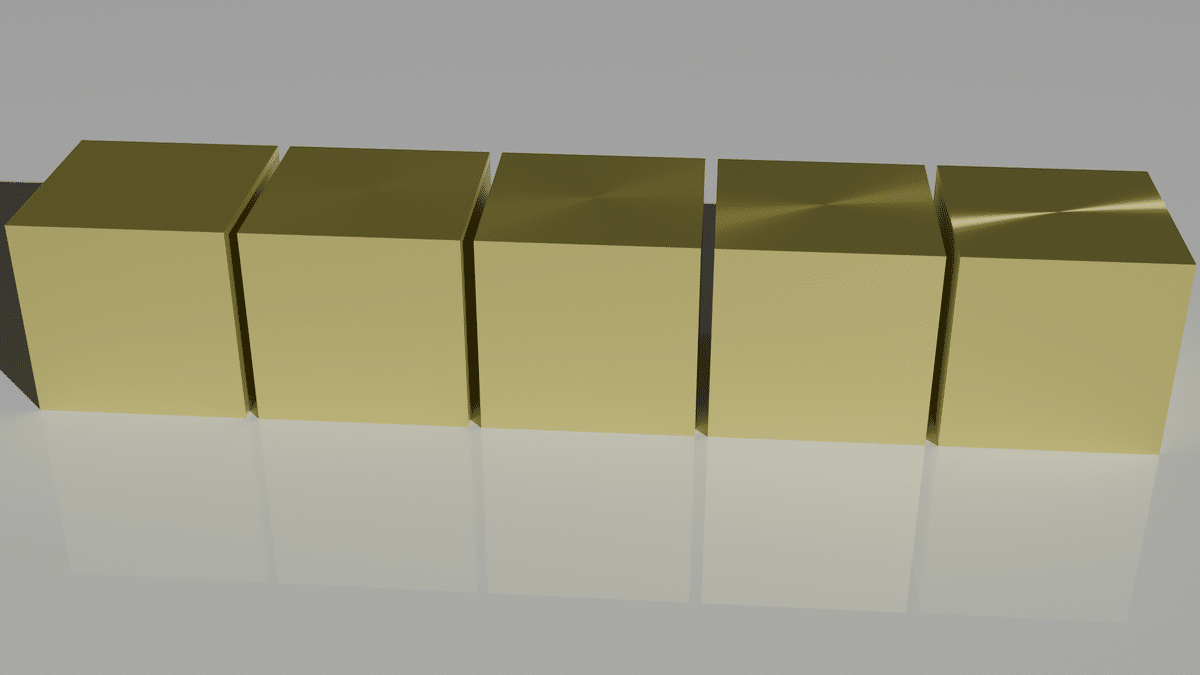

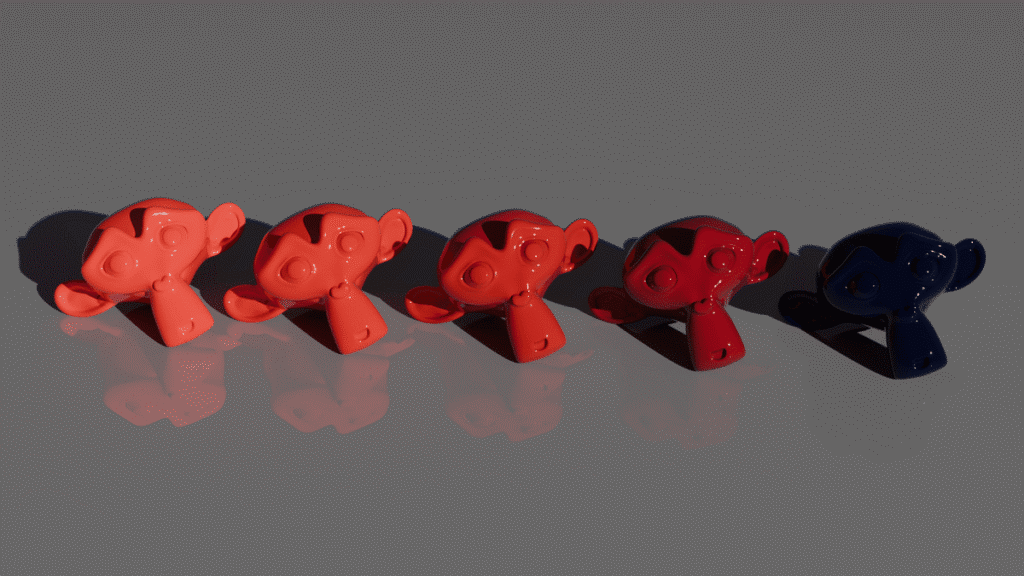

左から0、0.3、0.5、0.8、1

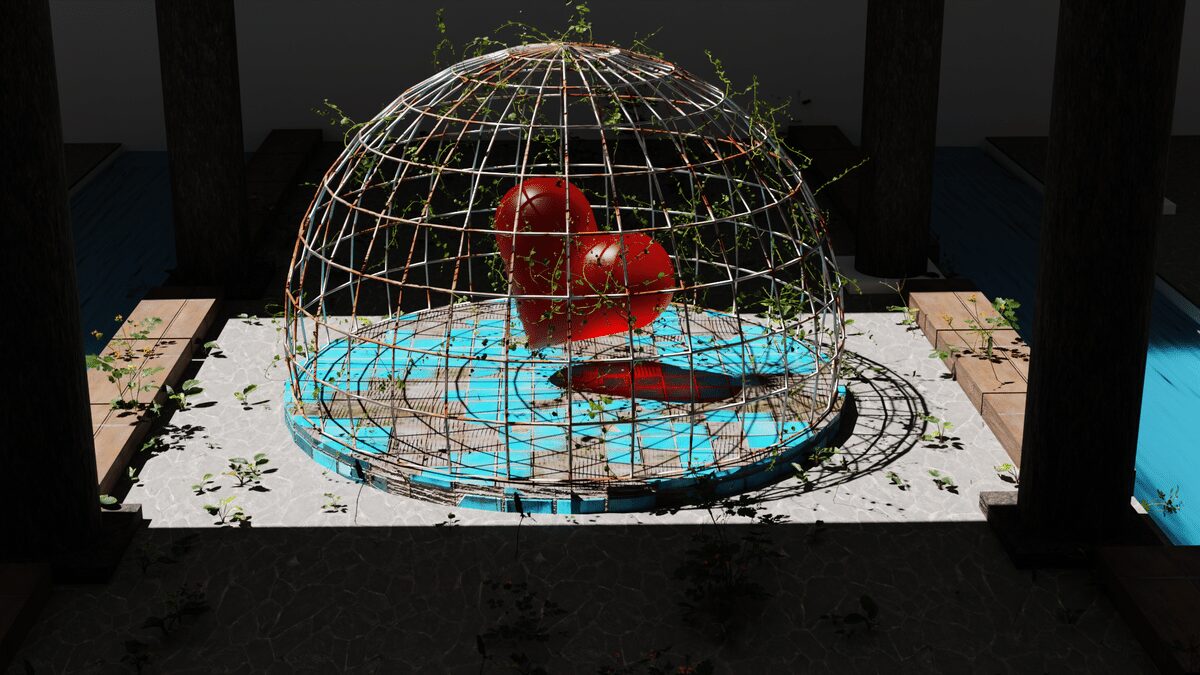

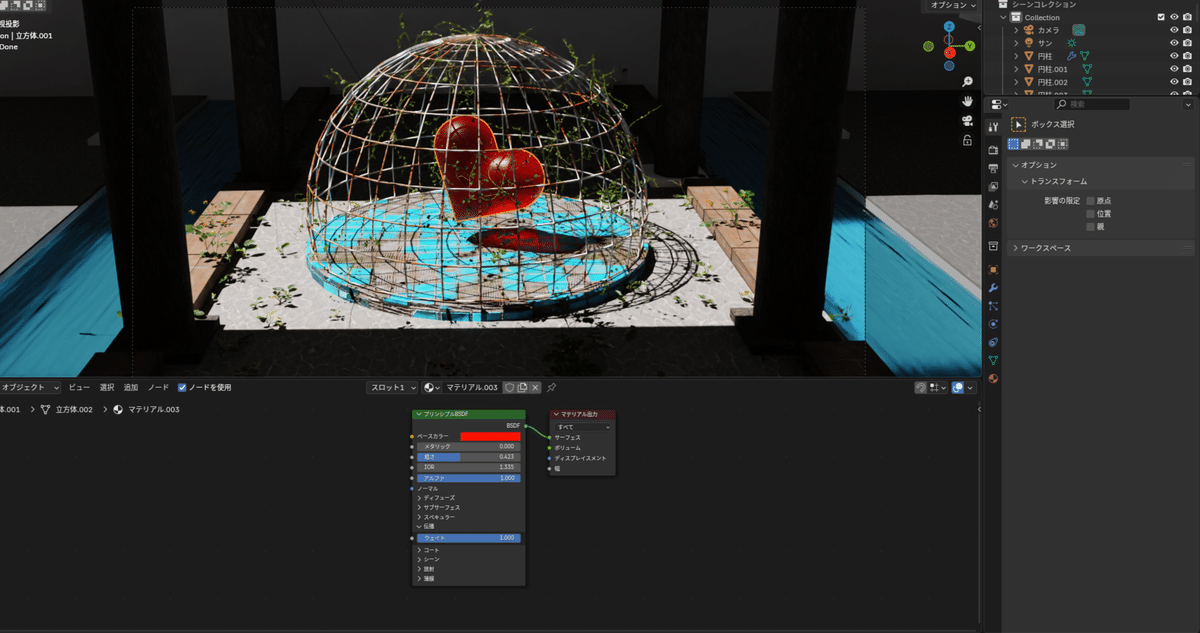

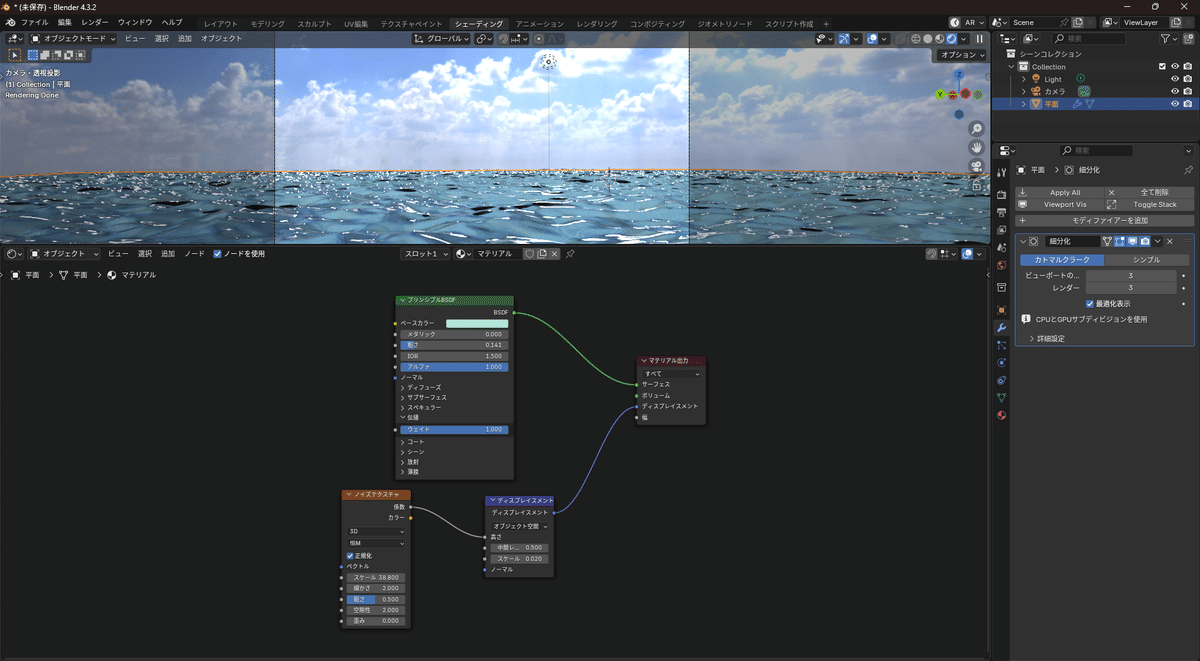

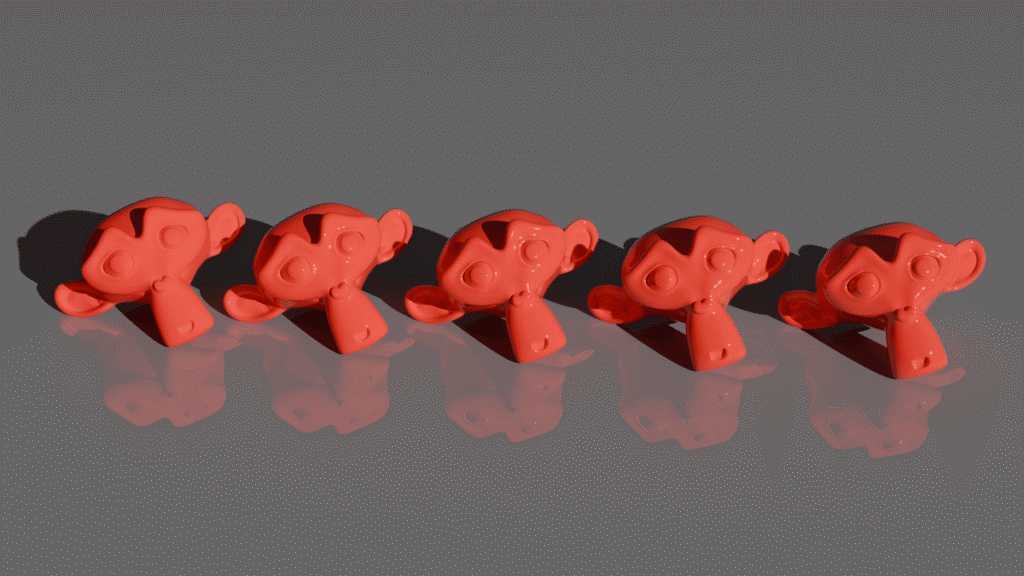

実際の使用例

このハートはプリンシプルBSDFのみで作っています。

この水面はプリンシプルBSDFとノイズテクスチャ、ディスプレイスメントを組み合わせいますが、簡単に作ることができます。

各パラメータの詳しい解説

1. Base Color(ベースカラー)

ベースカラーは、マテリアル(材質)の「色そのもの」を決める最も基本的な項目です。

たとえば

- 木の板 → 茶色

- 青いペン → 青色

- 赤いリンゴ → 赤色

- 錆びた鉄 → 茶色がかったグレー

…といった具合に、その表面の「見た目の色」をここで設定します。

BlenderのPrincipled BSDFでは、非金属の場合、Base Colorは拡散反射の色として使われ、金属(メタリックの値を上げる)の場合は鏡面反射の色になります。

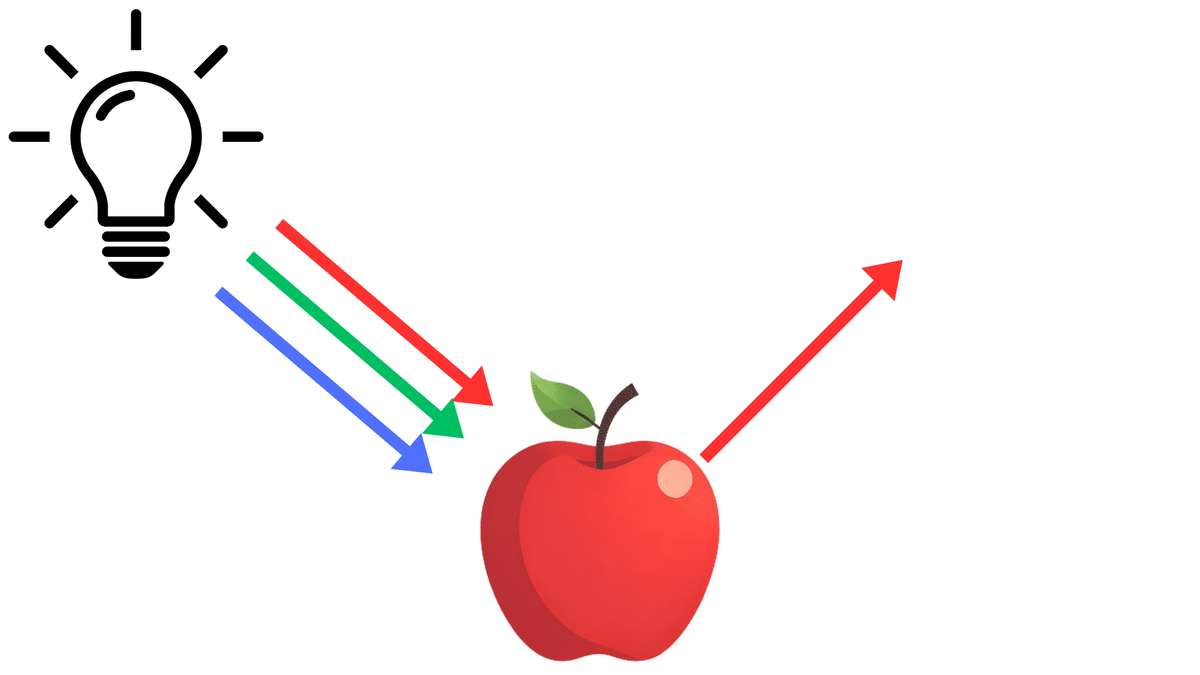

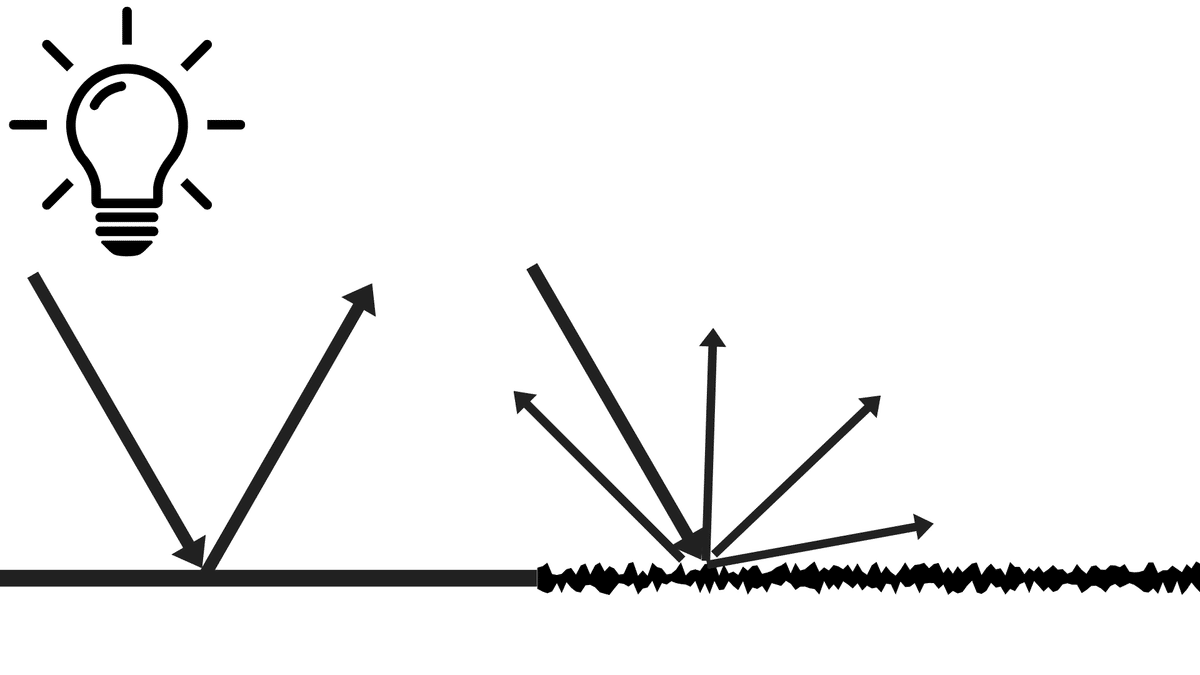

拡散反射とは

光が素材に当たって、あらゆる方向に均等に散らばる反射。

例えば、リンゴが赤く見えるのは青と緑の色の光を吸収して赤い光を拡散反射しているからです。

- 見る角度に関係なく、ほぼ同じ色・明るさで見える。

- 主に非金属素材(布・紙・木など)に多く見られる。

- Blenderでは「Metallic = 0」のとき、Base Colorがこの拡散反射の色として使われる。

📌 たとえば:白い紙、マットなプラスチック、肌、石、布など

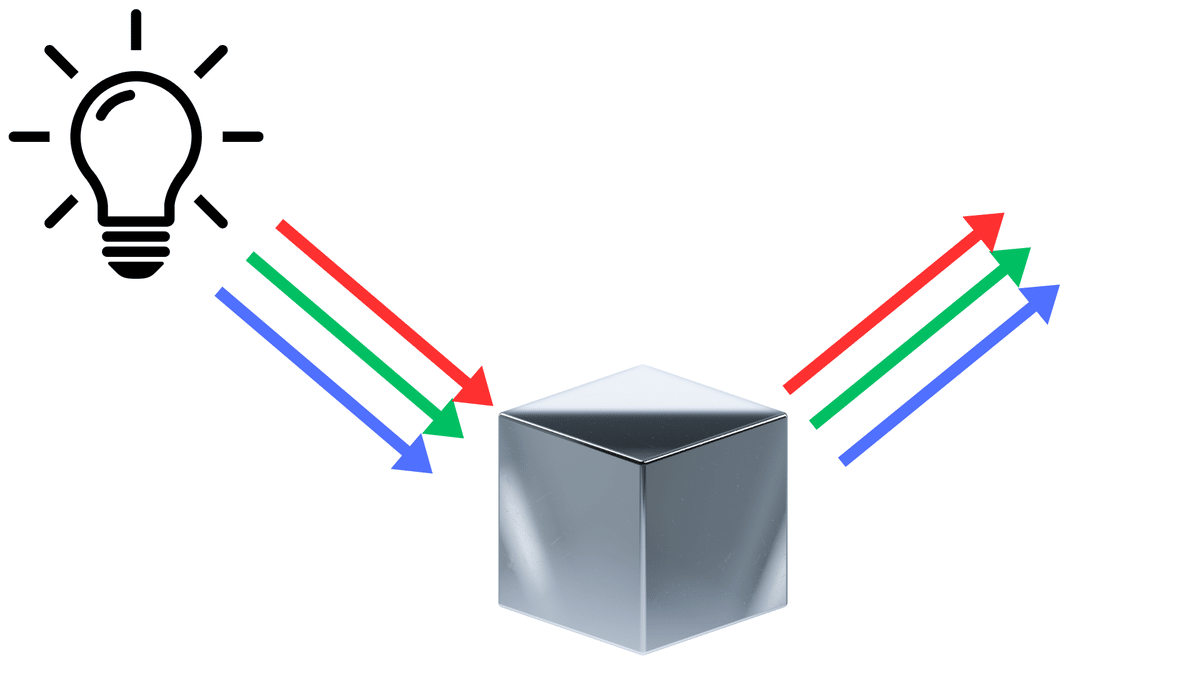

鏡面反射とは

光が一定の方向にまとまって跳ね返る反射。

先ほどのリンゴは青と緑の色を吸収しますが、鏡面反射はそのまま光を吸収しないで反射させます。

金や銅は一部の波長の色をわずかに吸収するので色がある。

- 見る角度やライティングによって強いハイライトや反射光が見える。

- 主に金属やツルツルした表面に多い。

- Blenderでは「Metallic = 1」のとき、Base Colorがこの鏡面反射の色になる。

📌 たとえば:鏡、金属、ガラス、光沢のある車のボディなど

非金属素材(dielectric)は、光の一部をDiffuseで返し、残りをSpecularで処理します。

金属素材(conductor)は、拡散反射をほとんど行わず、鏡面反射で処理します。

そのため、「Base Colorを真っ白」にすると拡散反射が強すぎて、ハイライトが目立たなくなることもあります。リアリティを出したい場合、Base Colorは少し暗めに設定した方が自然に見えることが多いです。

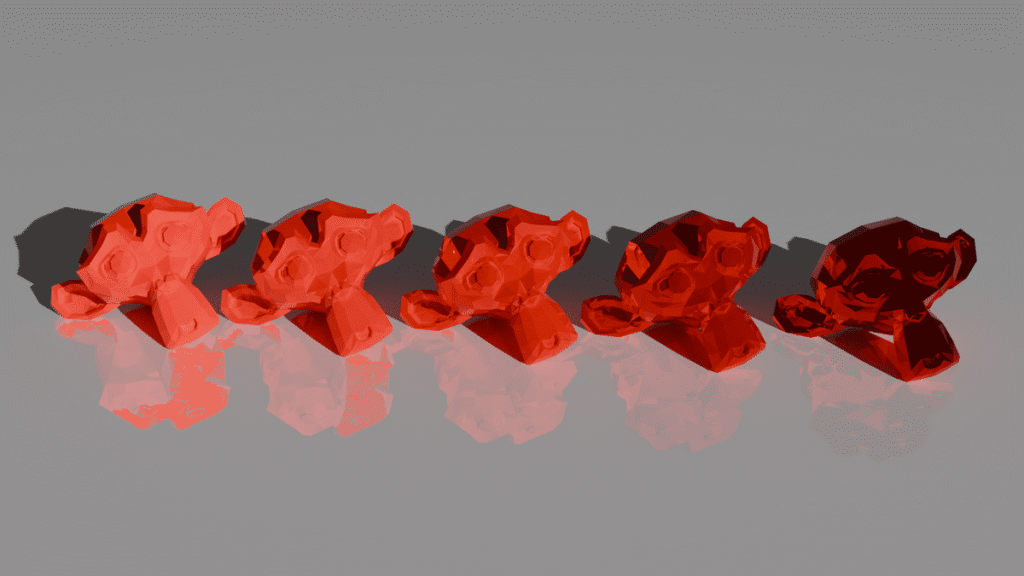

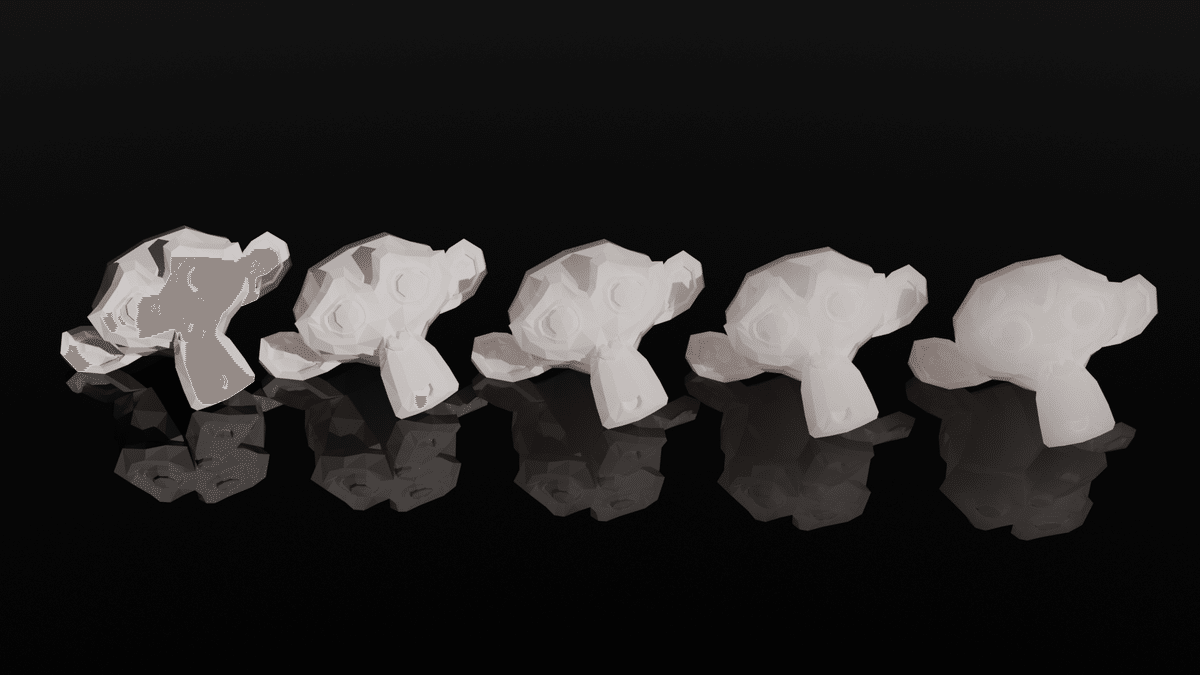

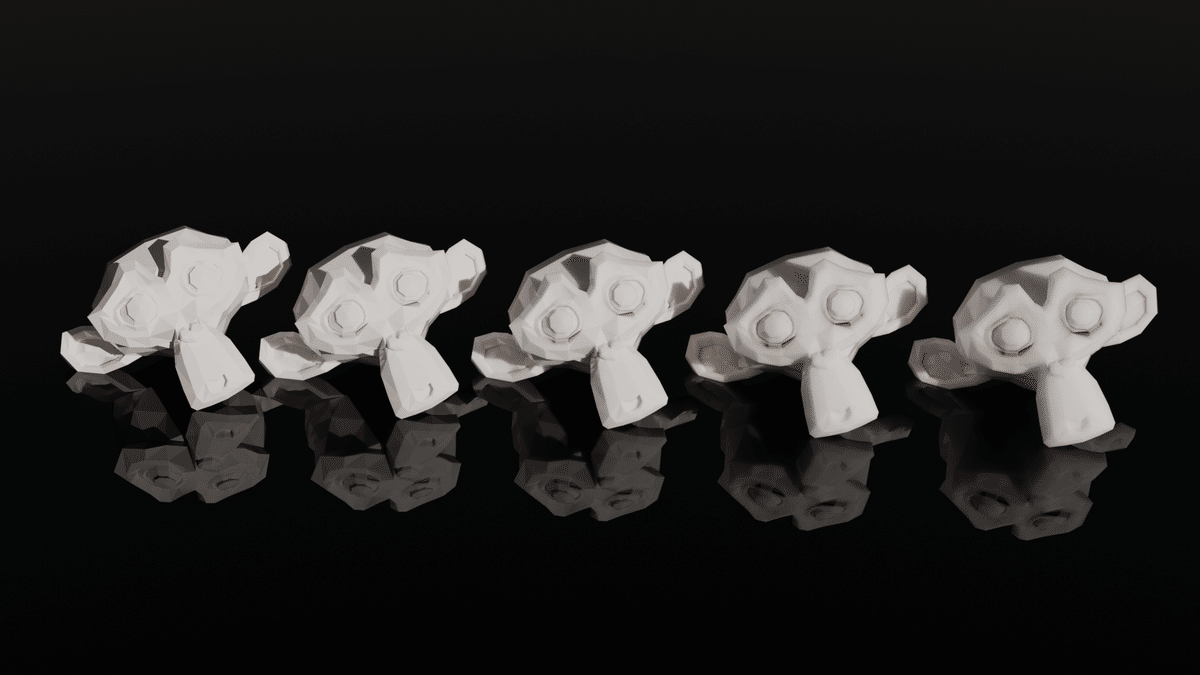

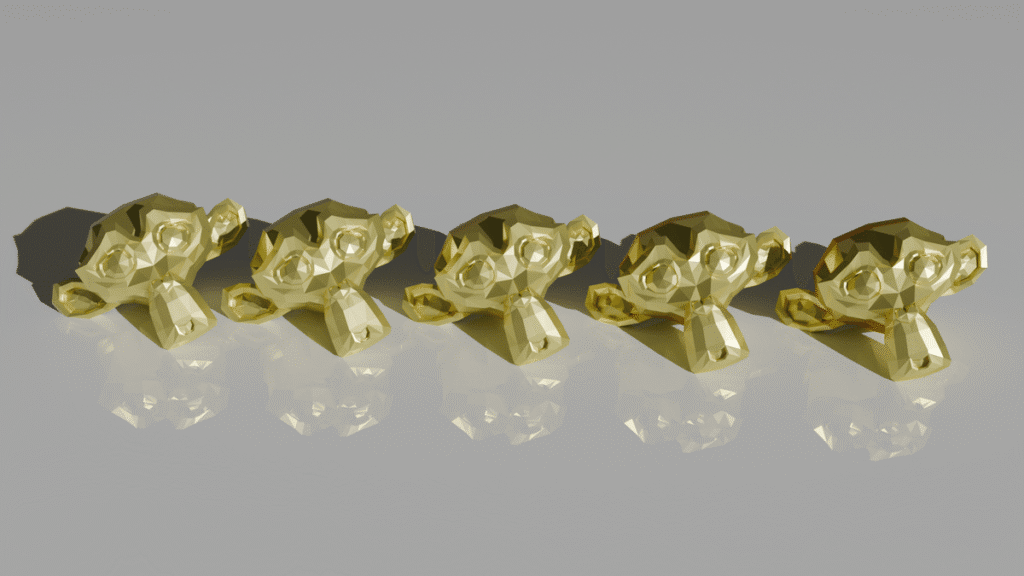

0、0.3、0.5、0.8、1

2. Metallic(メタリック)

金属っぽい質感を出したいときは、この値を1.0(完全な金属)に近づけ、

逆に紙やプラスチックのような非金属であれば、0.0(完全な非金属)にします。

このパラメータは「見た目のジャンル分け」を行うためのもので、マテリアル表現の最初の一手として非常に重要です。

0.5などの中間はあまり使用しません。普段使うときは0か1に振り切る方が使いやすいです。部分的に錆びた金属などに使う場合もあります。

現実では半分金属、半分プラスチックみたいな物質は無いので、

【それっぽさ】を出すために中間値を使ってビジュアルを調整するために使う場合があります。

3. Roughness(粗さ)

Roughness(粗さ)は、表面のなめらかさ/ざらつき具合を表すパラメータです。見た目のツヤや光の反射の仕方に大きく影響し、質感を決定づける要素の一つです。

- Roughness = 0.0

→ 表面が完全にツルツル。鏡のようなシャープな反射になる。 - Roughness = 1.0

→ 表面がザラザラ。反射は拡散して、ハイライトが広がりボヤける。

ガラスの表面→0~0.1

磨かれた金属→0~0.2

マット塗装→0.5~0.7

石や紙、布など→0.8~1.0

4. IOR(屈折率)

IOR(Index of Refraction)は、「光が物体の中に入ったときに、どれだけ曲がるか(屈折するか)」を表す数値です。

すべての透明・半透明な物質には、その物質固有の「IOR(屈折率)」があります。

光がある物質から別の物質へ進むとき、そのスピードが変わることで屈折(光の進行方向が変わる現象)が起こります。この「どれだけ曲がるか」を表した数値が IOR(Index of Refraction)です。

水→1.33

ガラス→1.45~1.52

プラスチック→1.48前後

アクリル樹脂→1.49

氷→1.309

ダイヤモンド→2.42

サファイア→1.77

油→1.46

透明や半透明なマテリアルを作る時は適切なIORを設定しましょう!

金属などには屈折しないのでIORは直接関係しません。

実物のIOR値を調べて設定するだけで一気に質感が良くなる事があるので面倒ですが是非調べてみてください。

5. Alpha(アルファ)

「この素材、透明にしたいな」「ガラス越しに中が見えるようにしたい」

そんなときに使うのがこの Alpha(アルファ) です。これはマテリアルの透明度(不透明度)を決めるパラメータです。

重要なのはあくまで「表示上の透明度」だということです。

ガラスのような屈折表現や反射をしたい場合は、 Transmission を使います。

もちろん、もっと薄くしたい場合には合わせて使うこともあります。

ガラス、水

Transmission + IOR

光の屈折や反射を含むリアルな透明素材

透明な布、煙

Alpha

見た目の透け具合を制御。厚みや屈折はない

画像の透過

Alpha + img

PNGやマスク画像を使って形状的な抜けも可能

6. Diffuse(ディフューズ)

「ディフューズ」とは、物体の表面に当たった光があらゆる方向にランダムに反射される拡散反射のことです。

プリンシプルBSDFにおいては、この拡散反射の色は Base Color(ベースカラー) のRGB値に基づいて計算され、白い光が当たるとBase Colorの比率で反射色が決まります。つまり、赤い布なら赤成分だけを主に反射し、他の光(青や緑)は吸収されるという仕組みです。

Blender 3.6以降のプリンシプルBSDFには「Diffuse > Roughness(ディフューズの粗さ)」というパラメータが追加されています。これは粗さによる微細な表面の乱反射を考慮した、よりリアルな拡散反射をするためのものです。

この値を大きくしても、そこまで変化は無いように見えます。

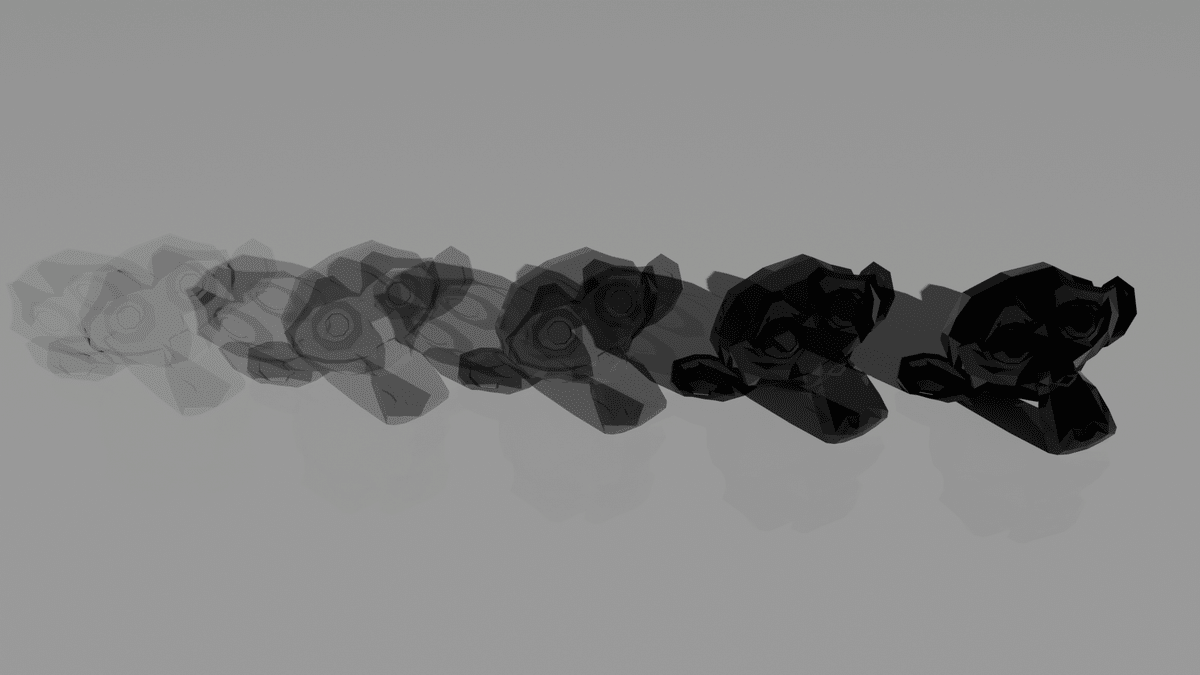

7. Subsurface(サブサーフェス)

サブサーフェス・スキャタリング(SSS)は、肌・牛乳・ロウ(蝋)などの半透明な素材をリアルに再現するために使われる技術です。光が表面を通り抜けて内部で散乱し、別の場所から出てくることで柔らかく透けた見た目になります。

- Christensen-Burley

→ フィジカルベースのボリューム散乱を近似した手法。

ランダムウォークより正確さは劣るが、ノイズが減りやすく速い。 - Random Walk

→ メッシュ内部を本当に光が進むような体積的散乱を使う方式。

薄い・カーブした形状に向いているが、穴や重なりのあるメッシュでは破綻することがある。 - Random Walk(Skin)

→ 肌専用の最適化モード。テクスチャカラーに基づいて半自動で半径などを調整し、よりリアルな肌感に。

Weight(ウェイト)

拡散反射(表面だけで光を反射する)と、

サブサーフェス(肌やロウのように、光が少し中まで入ってから出てくる)をどれくらい混ぜるかを決める設定です。通常は0か1に固定した方が使いやすいです。

- 0 にすると完全に拡散反射(普通のマットな見た目)

- 1 にすると完全にサブサーフェス(肌っぽい柔らかい見た目)

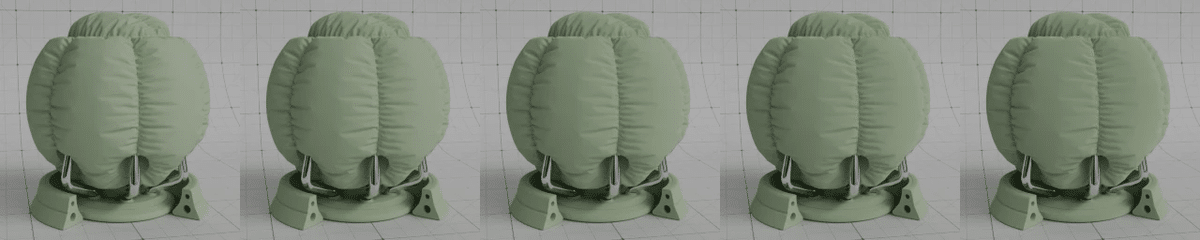

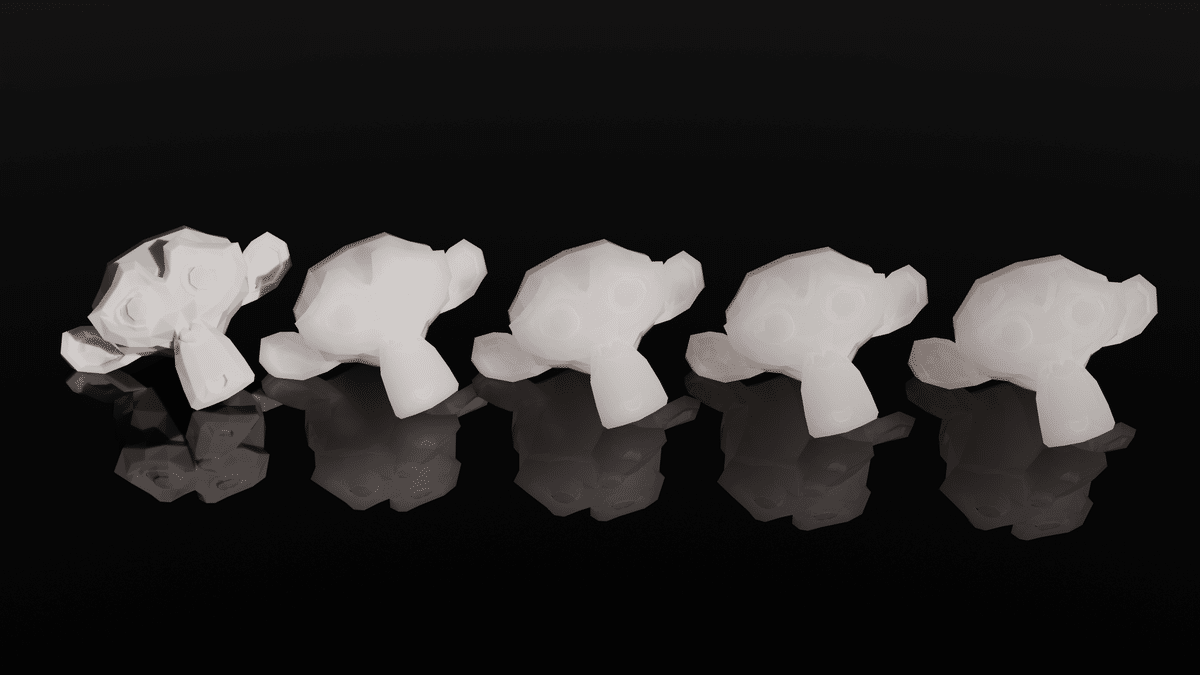

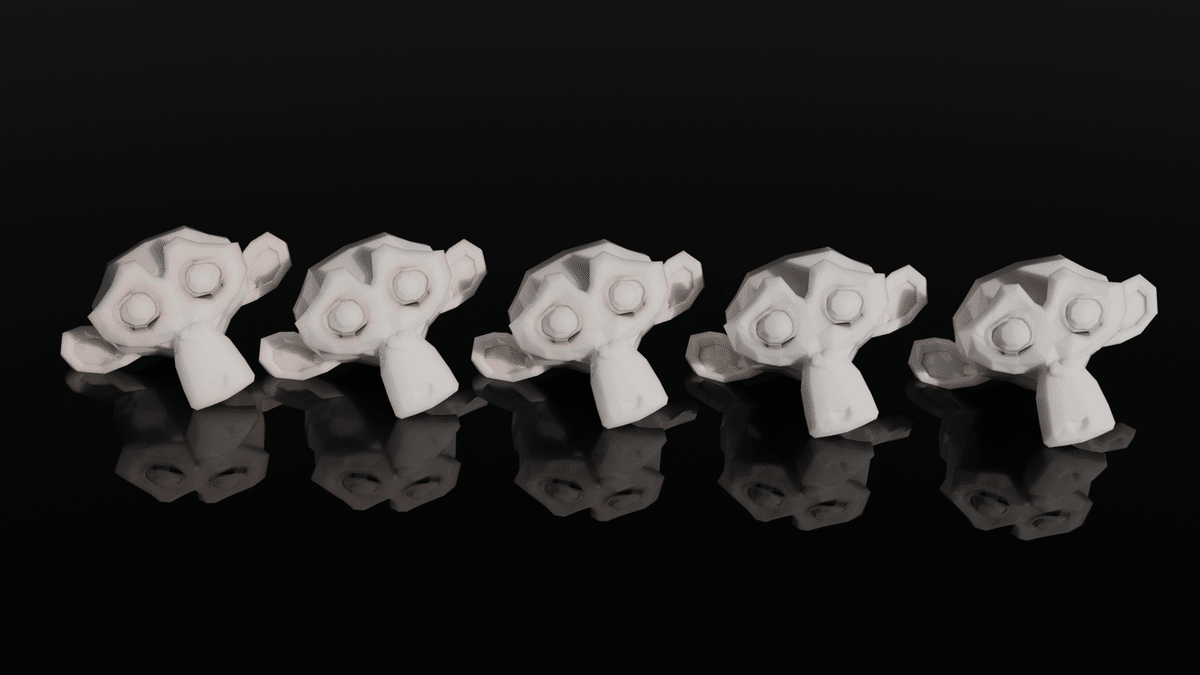

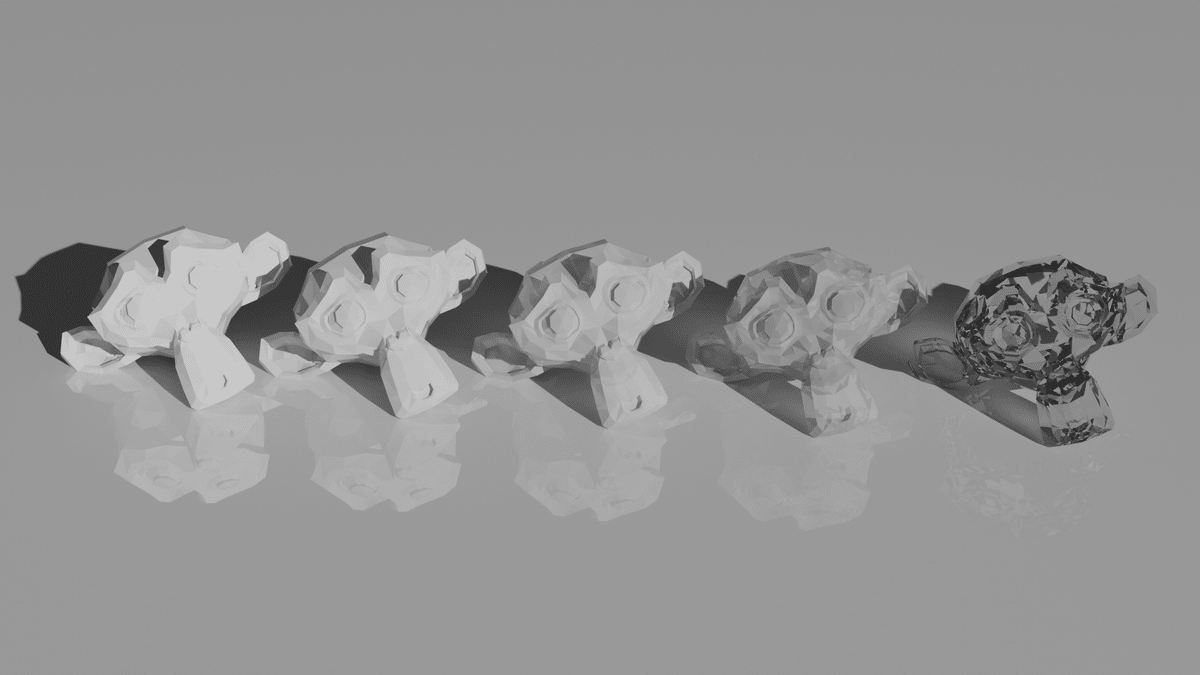

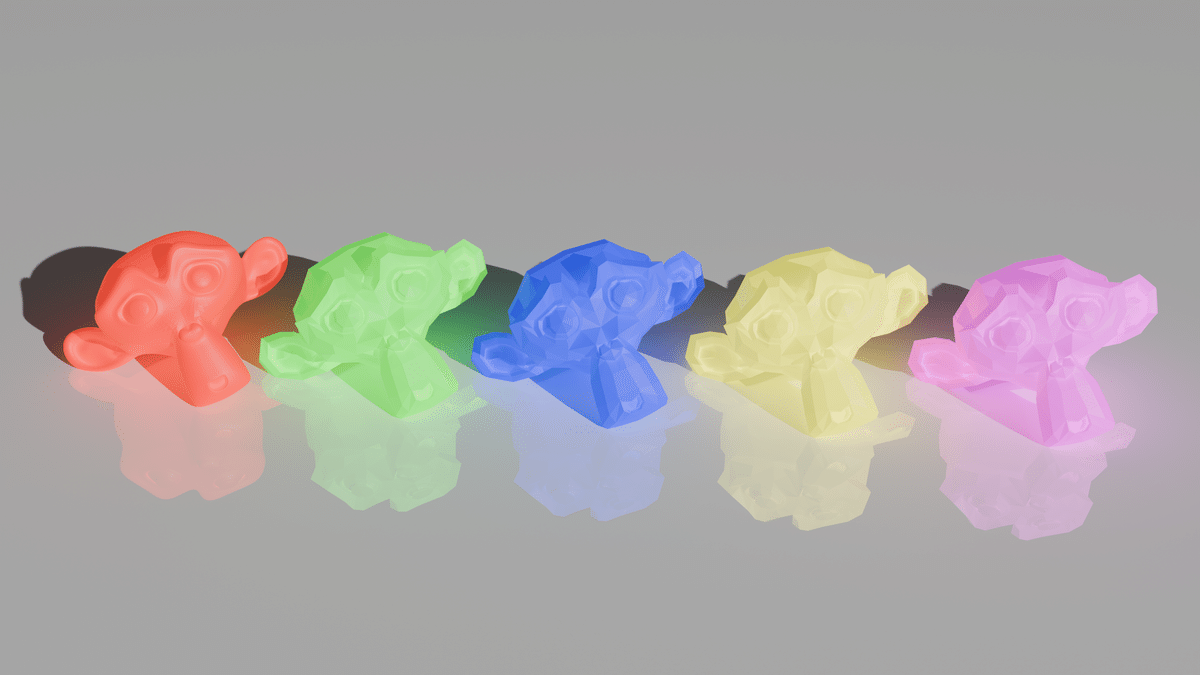

半径は100、ウエイトは0~1

Radius(半径)

光が物体の表面下でどれだけ散乱(拡散)するかの平均距離を表します。

半径が大きいほど、光がより深くまで入り、やわらかい印象になります。

→ たとえば肌やロウソクのように、光が中を通って影がぼんやりする感じです。

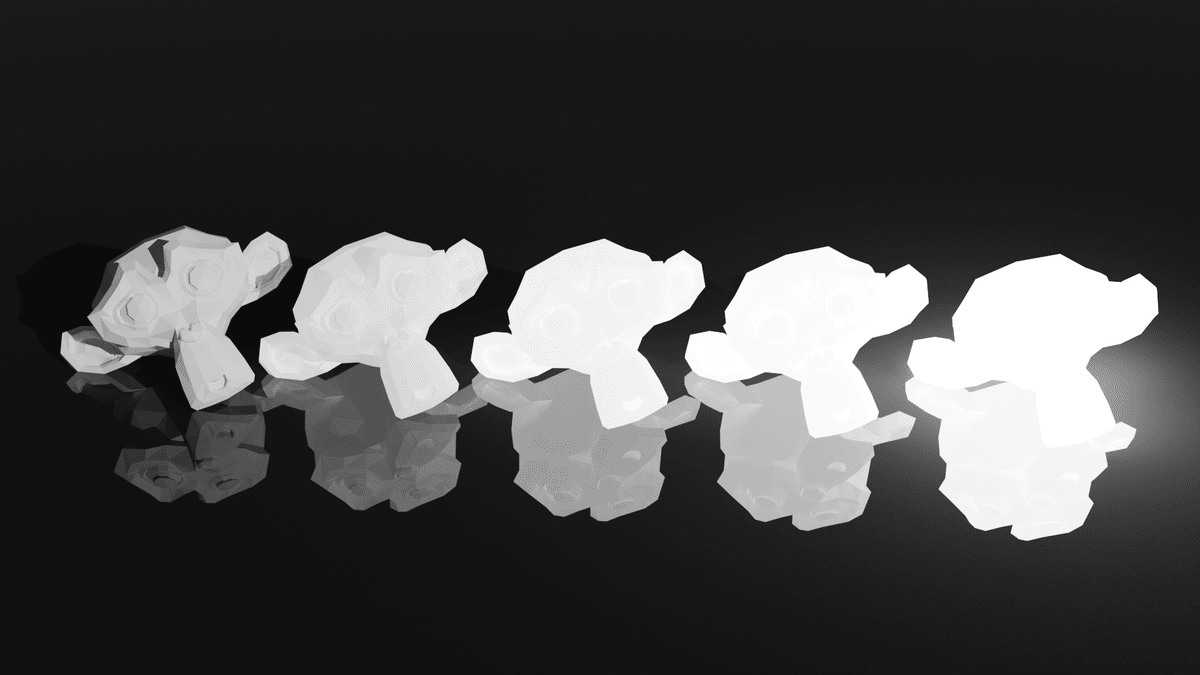

半径の値0~100

半径には3つの値があります。上からR、G、Bに対応しています。色ごとに錯乱する深さを別々にすることができます。

例えば肌とかは赤い光が深くまで届きやすいから一番上の半径を上げる

という感じです。

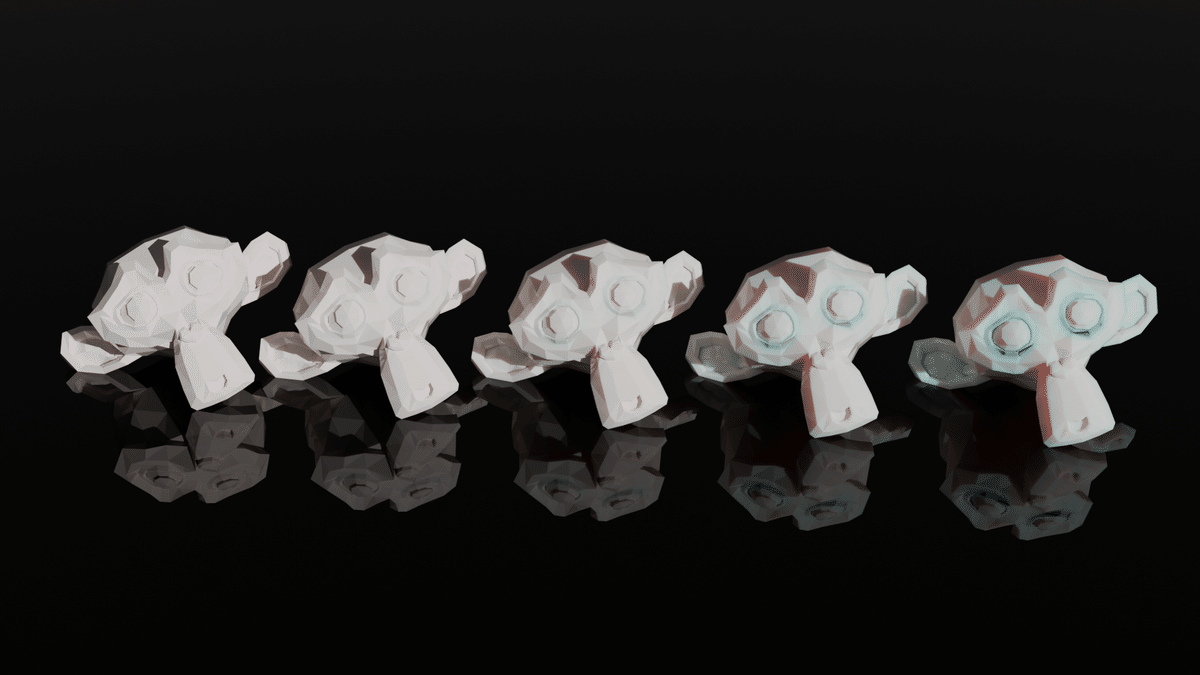

一番上の半径のみ変更。その他は1

左から1,3,5、8、10

Scale(スケール)

半径に適応されるスケール

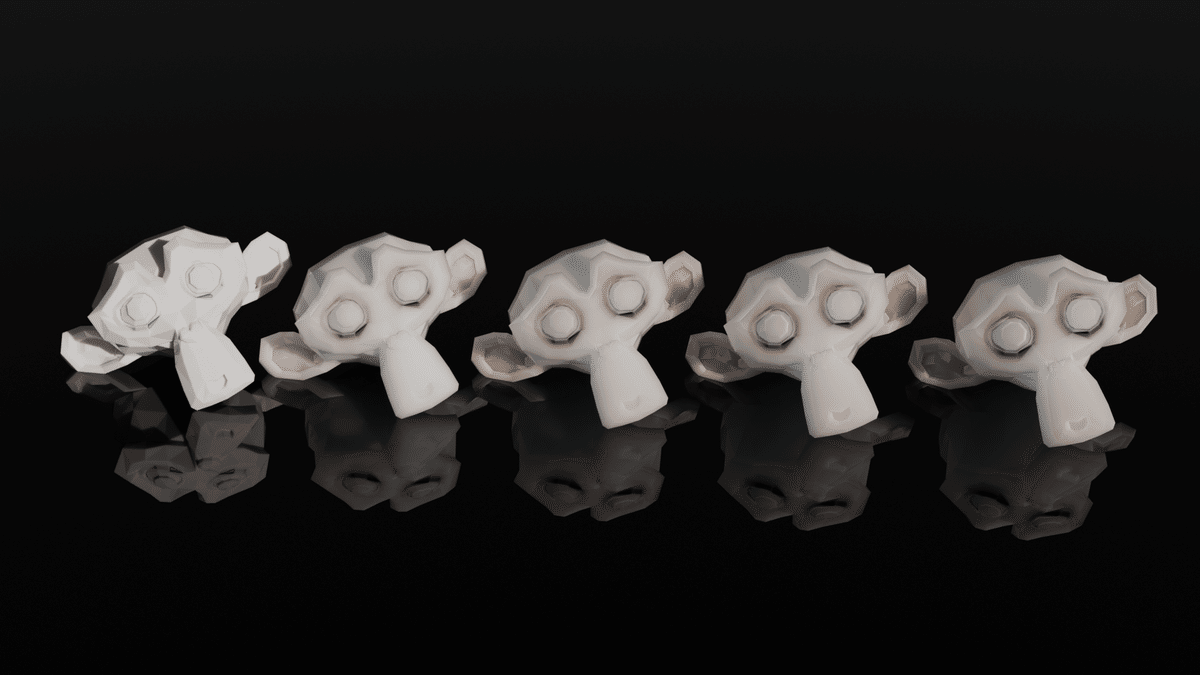

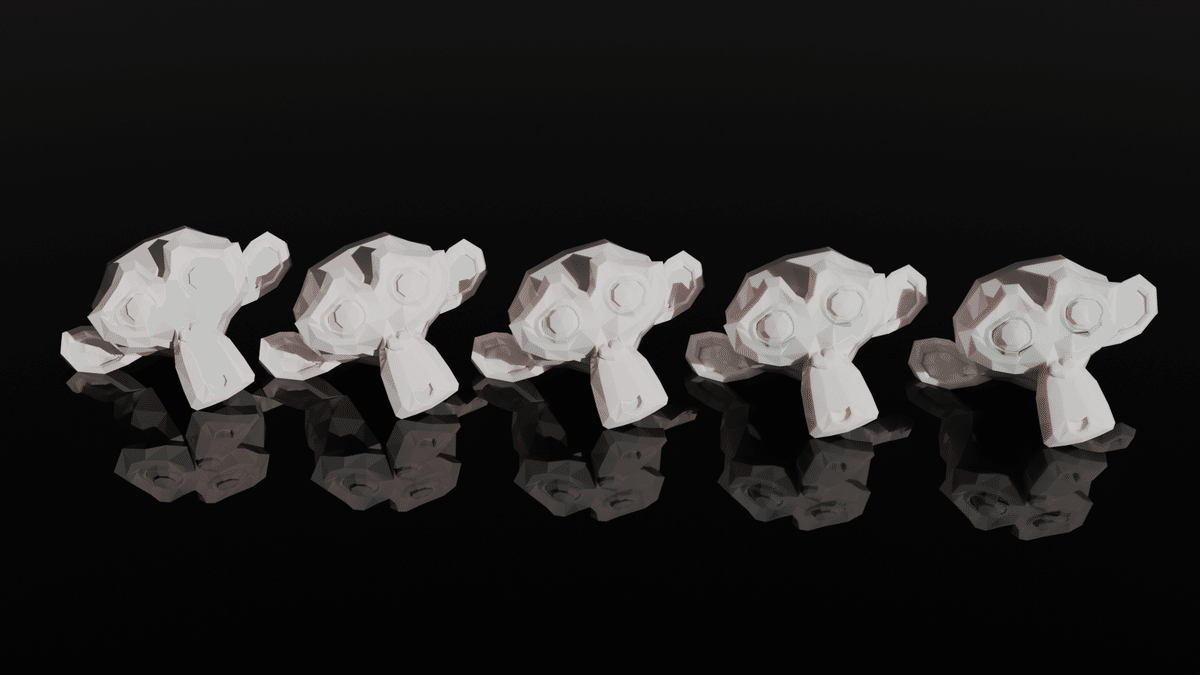

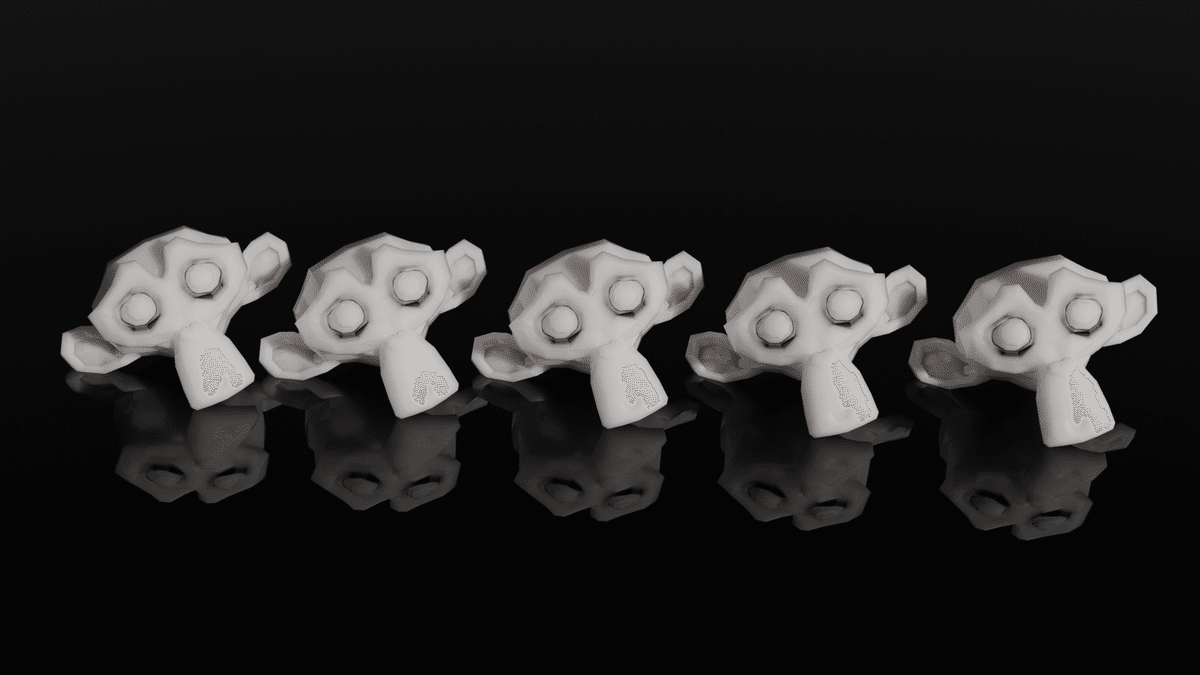

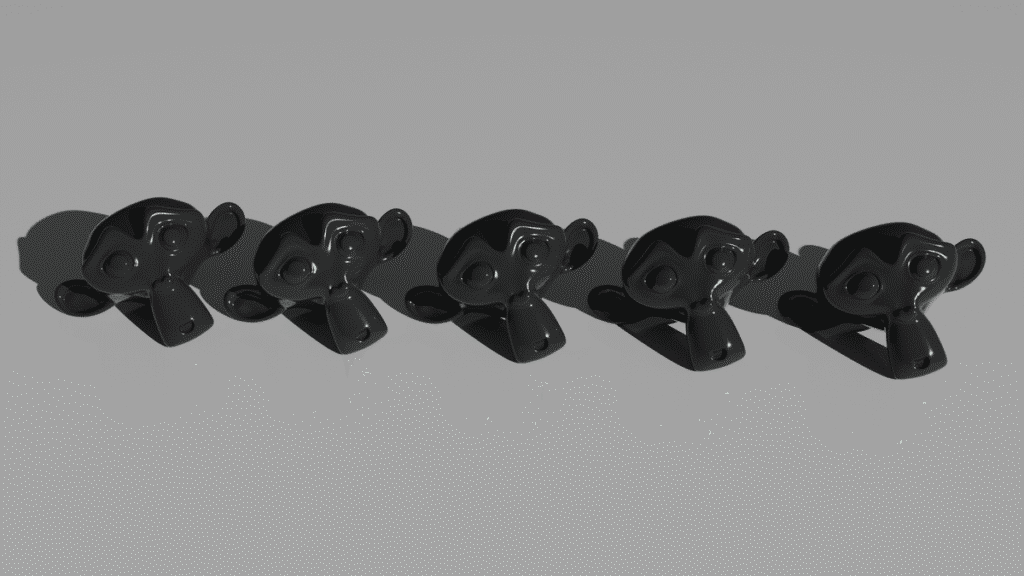

半径1、スケールは左から

0、0.05、0.1、0.3、0.5

IOR(屈折率)

Random Walk(Skin)のみ

光が物体の内部(サブサーフェス)に入るときに使われる屈折率です。

通常のIORは表面での反射や屈折に使われますが、

サブサーフェスIORは内部の光の散乱の挙動を制御します。複数の層がある素材では、表面とは違うIORを持つ層が内部に存在します。

Anisotropy(異方性)

Random WalkとRandom Walk(Skin)のみ

物体の内部で光がどの方向に散乱しやすいかを決めるパラメータです。

0.0:光はすべての方向に均等に散乱する

0.0以上〜1.0未満:前方向に散乱しやすくなる(光が入ってきた方向に近い方向へ進みやすい)

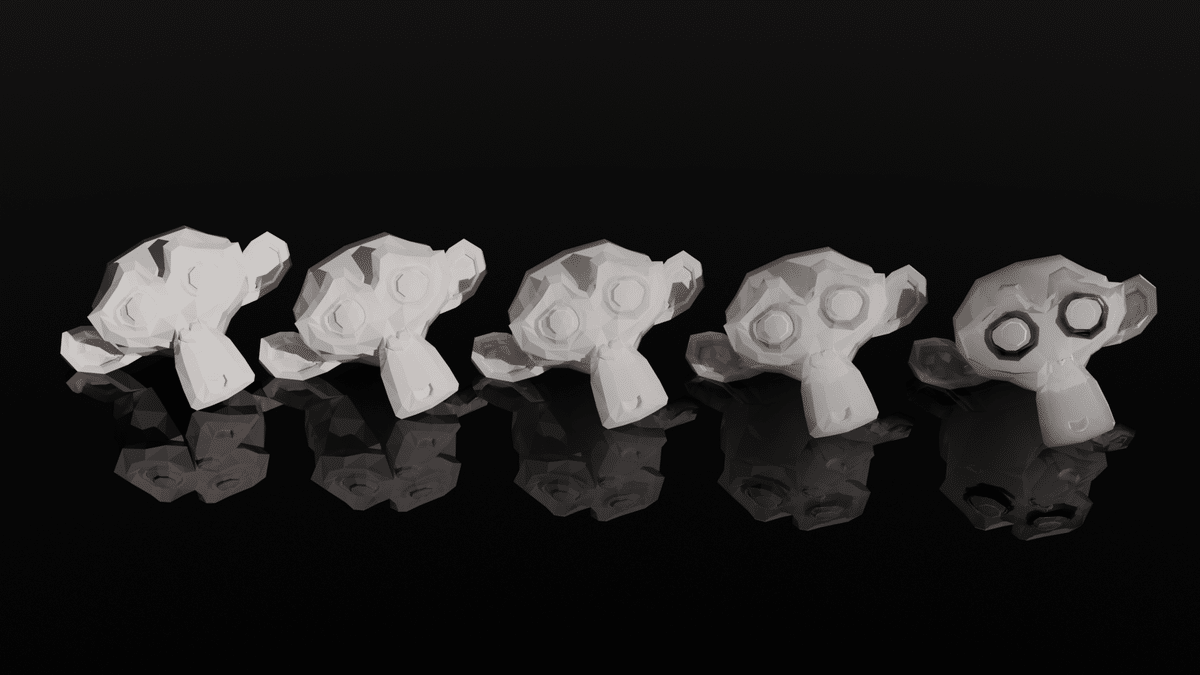

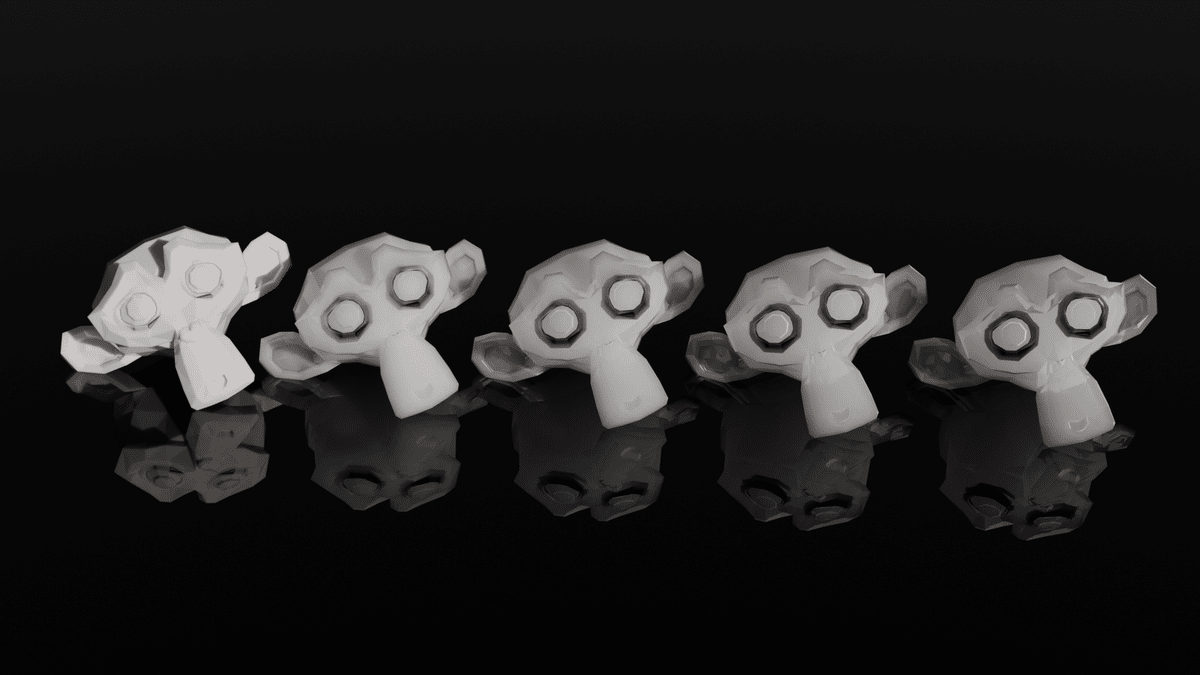

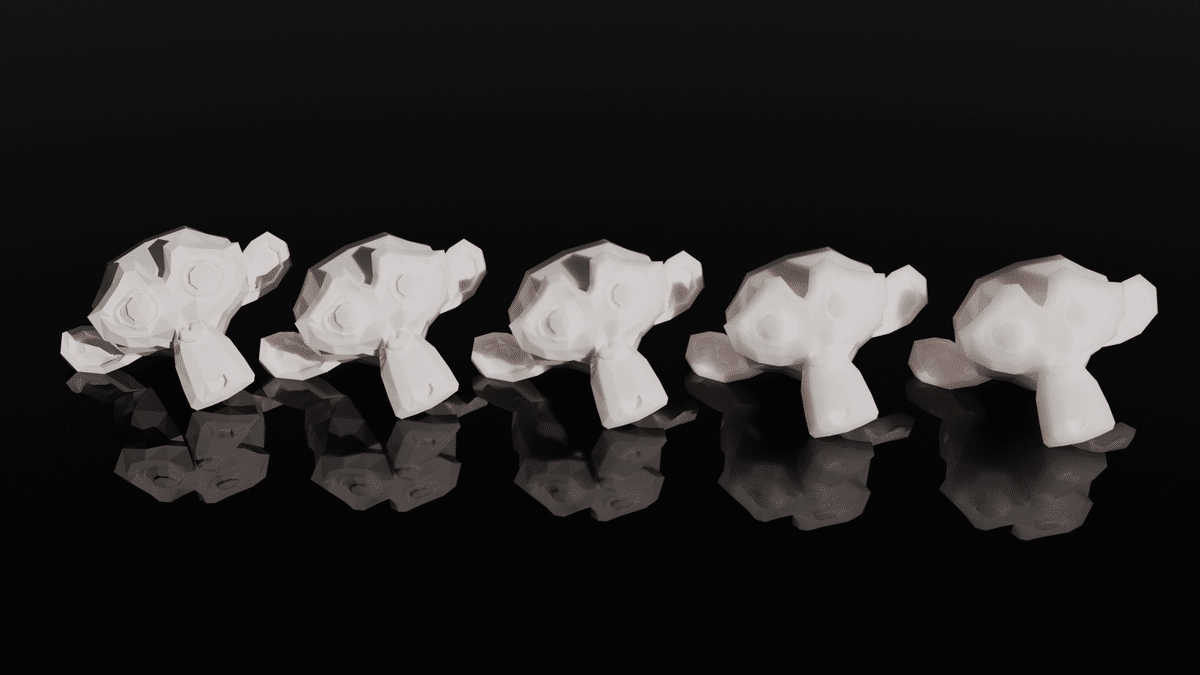

半径は10

左から0、0.25、5、0.75、1

8. Specular(スペキュラー)

金属以外の素材の反射や、金属の反射の見え方に関するコントロールが行えます。

GGX

- 高速で見た目も良い

- 多少暗くなることもある(エネルギー保存の精度が低め)

- 一般的なPBRレンダリングでよく使われる標準的な手法

Multiscatter GGX(複合散乱 GGX)

- より物理的に正確

- 微小な面で複数回反射する光も考慮している

- 暗くなりすぎるのを防ぎ、より自然な明るさになる

- 処理は少し重くなるが、リアルな結果が得られる

IORレベル

鏡面反射(Specular)の強さを、IOR(屈折率)に基づいて簡易的に調整するためのパラメータです。

0.0 すべての反射を無くす(完全にマットな見た目)

0.5 調整なし(デフォルト値、通常のIORに基づく)

1.0 鏡面反射が2倍に強化される(正面から見たとき)

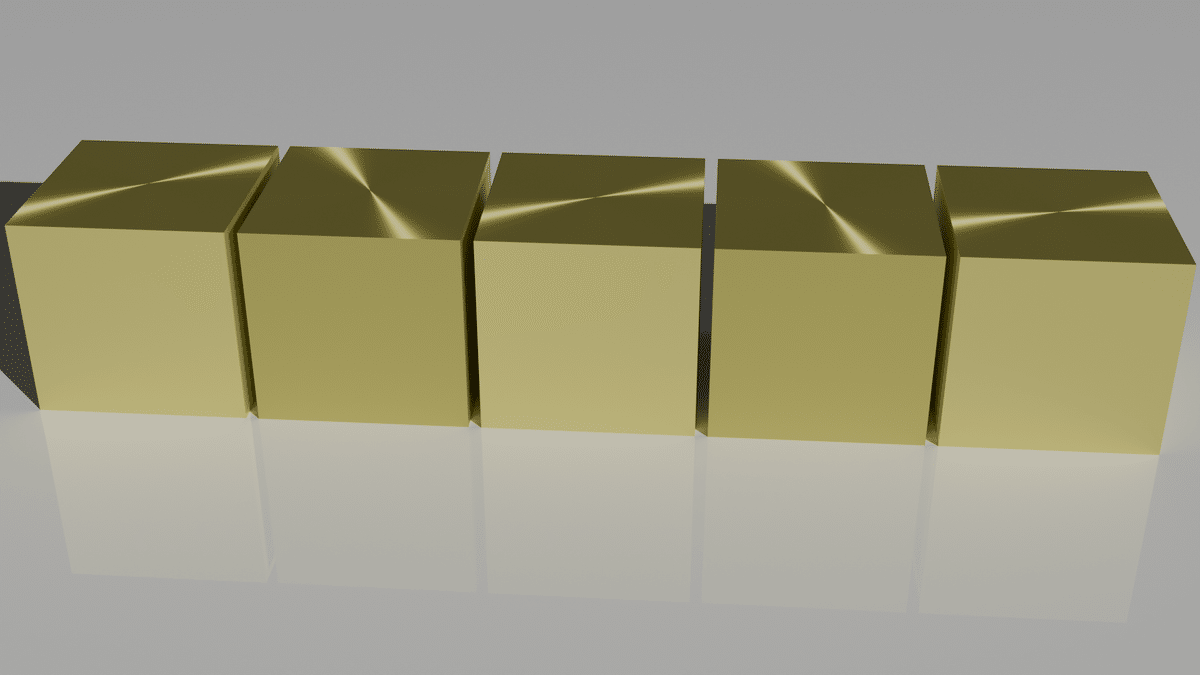

IORレベル左から0、0.25、0.5、0.7、1

チント

鏡面反射(スペキュラー)や金属反射の「色合い」を調整できるパラメータです。

非金属の場合、反射は完全に白ですがチントで色を変えることで正面から見たときの反射に色を付けることができます。

金属の場合、もともと反射に色がついていることが多いです。チントを使うと金属の縁の色味を変えることができます。

白~赤

異方性

鏡面反射の伸びる量を変更できます。値を大きくすると接線方向に細長く伸びていきます。

異方性の回転

異方性の向きを回転させることができます。

0~1.0で設定でき、0~1で360°回転します。

9. Transmission(伝播)

Transmission は、ガラスや液体などの光を反射しつつ内部にも透過させる素材を表現するために使用されます。

10. Coat(コート)

Coat は、透明な上塗り(クリアコートやラッカー、自動車の塗装など)をシミュレートするためのパラメータです。素材の表面に反射や色味を持つ薄い層を追加します。

Weight(ウェイト)

Roughness(粗さ)

IOR

Tint(チント)

11. Sheen(シーン)

Sheen は、表面の極めて細かい繊維をシミュレーションするための効果です。

Weight(ウェイト)

布のようなやわらかい縁の反射(シーン効果)の強さをどれだけ出すかをコントロールする値です。

Roughness(粗さ)

Tint(チント)

反射に使われる色を設定できる。

12. Emission(放射)

Emission は、表面から光を発する効果を持たせるための設定です。

Color(カラー)

Strength(強さ)

発光の明るさ(光の強度)を調整します。

13. Thin Film(薄膜)

Thin Film は、薄い膜による干渉効果(薄膜干渉)をシミュレートする機能です。

これは光が薄い膜の表面と内面で反射・干渉することで、見る角度や膜の厚み、屈折率によって色が変化する現象を再現します。

Thickness(薄膜の厚さ)

干渉効果を再現するための「薄膜の厚さ」をナノメートル単位で設定するパラメータです。

これは、シャボン玉や油膜のような虹色に見える効果(薄膜干渉)を表現するために使われます。

IOR(薄膜のIOR)

薄膜干渉の見え方・色合い・強さが変わります。

まとめ

プリンシプルBSDFは、一見すると項目が多くて複雑に見えますが、まずは「Base Color」「Roughness」「Metallic」の3つを理解するだけで、ほとんどのマテリアルを表現できるようになります。そこから必要に応じて「Transmission」「Subsurface」「Emission」などを追加で触れば、より高度な表現が可能です。

重要なのは、「全部のパラメータを完璧に覚えなくても良い」ということ。最初は基本だけ押さえて分からなくなったら調べれば問題無いです。

この記事で解説したポイントを押さえれば、「なんとなくそれっぽい質感」から一歩進んだ、「狙い通りの質感」を作れるようになります。ぜひ、この記事の内容を参考に、自分の作品でいろいろ試しながら、プリンシプルBSDFを“使いこなす”感覚を身につけてください。

プリンシプルBSDFだけでは表現できる範囲にどうしても限りがあります。

他のノードと組み合わせるのがBlenderの醍醐味だと思うので、ぜひ色んな組み合わせを試してください!

他のノードもこれから解説しようと思うので良かったら他の記事も見てみてください↓

コメント