どうも、ぽんせいです!皆さん、ノイズテクスチャって使いこなせていますか?

Blenderを触っていると、マテリアルのあちこちに「ノイズテクスチャ」が使われていたり、

「とりあえず差し込んでみる」

なんて人も多いと思います。

でも実際、「これって何をどう変えてるの?」「ScaleとかDetailってどんな効果?」と、なんとなく使ってるだけになっていませんか?

この記事では、Blenderのノイズテクスチャについて徹底解説していきます!

「ノイズってそもそも何?」「どうやってリアルな質感や表現に活かすの?」というところから、

具体的な使い方・応用例・ノード構成まで、実際の画像や事例を交えながらわかりやすく紹介していきます!

ノイズテクスチャは自然にランダム感を表現する超万能ノード!

ノイズテクスチャの最大の魅力は、「いい感じのムラ」を簡単に作れることです。

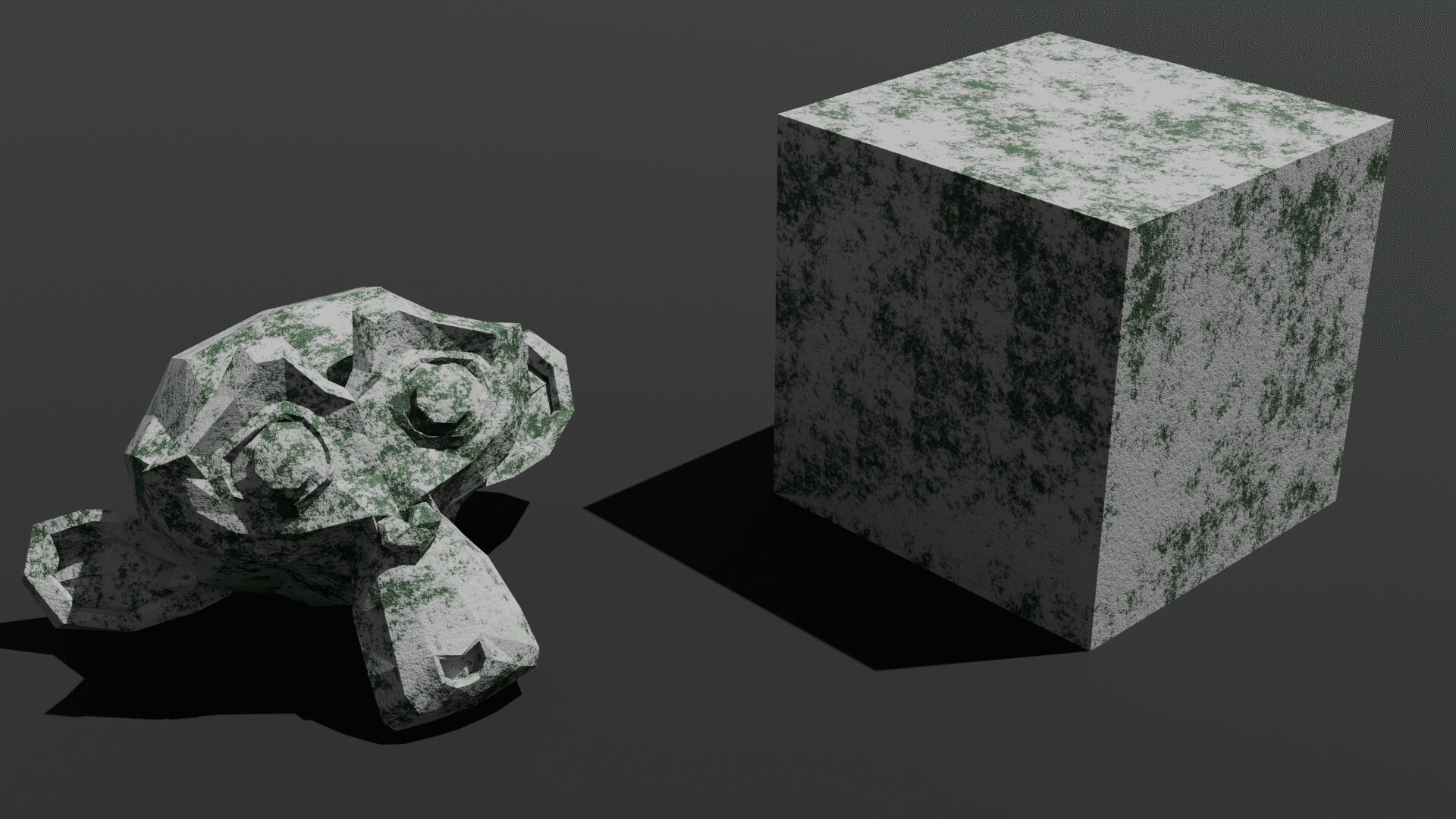

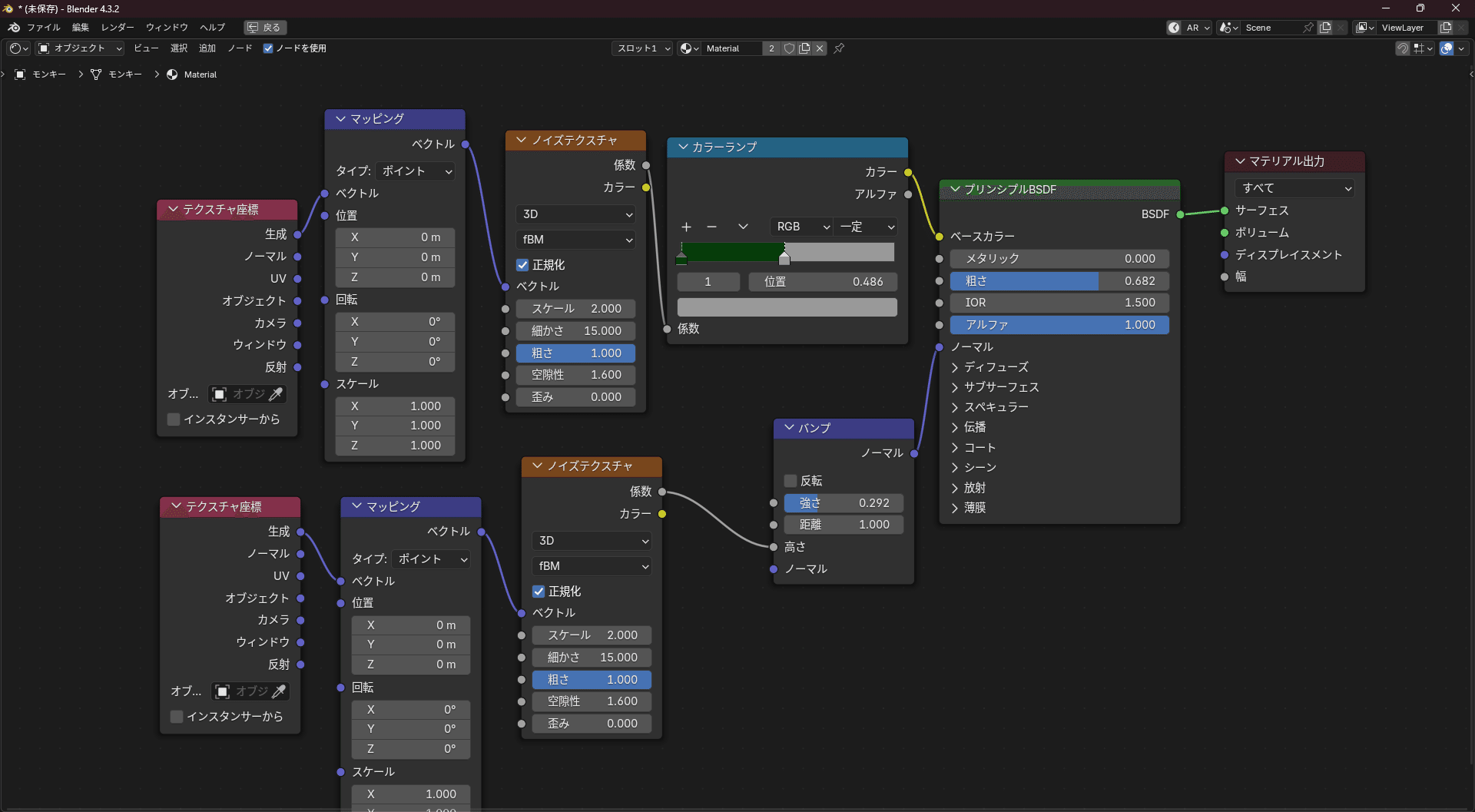

岩や土、布のシワ、肌のざらつきなど、自然界に存在するランダムな模様や不規則さを再現するのに最適なんです。

Blenderのノードの中でも、ノイズテクスチャはまさに“万能調味料”のような存在。

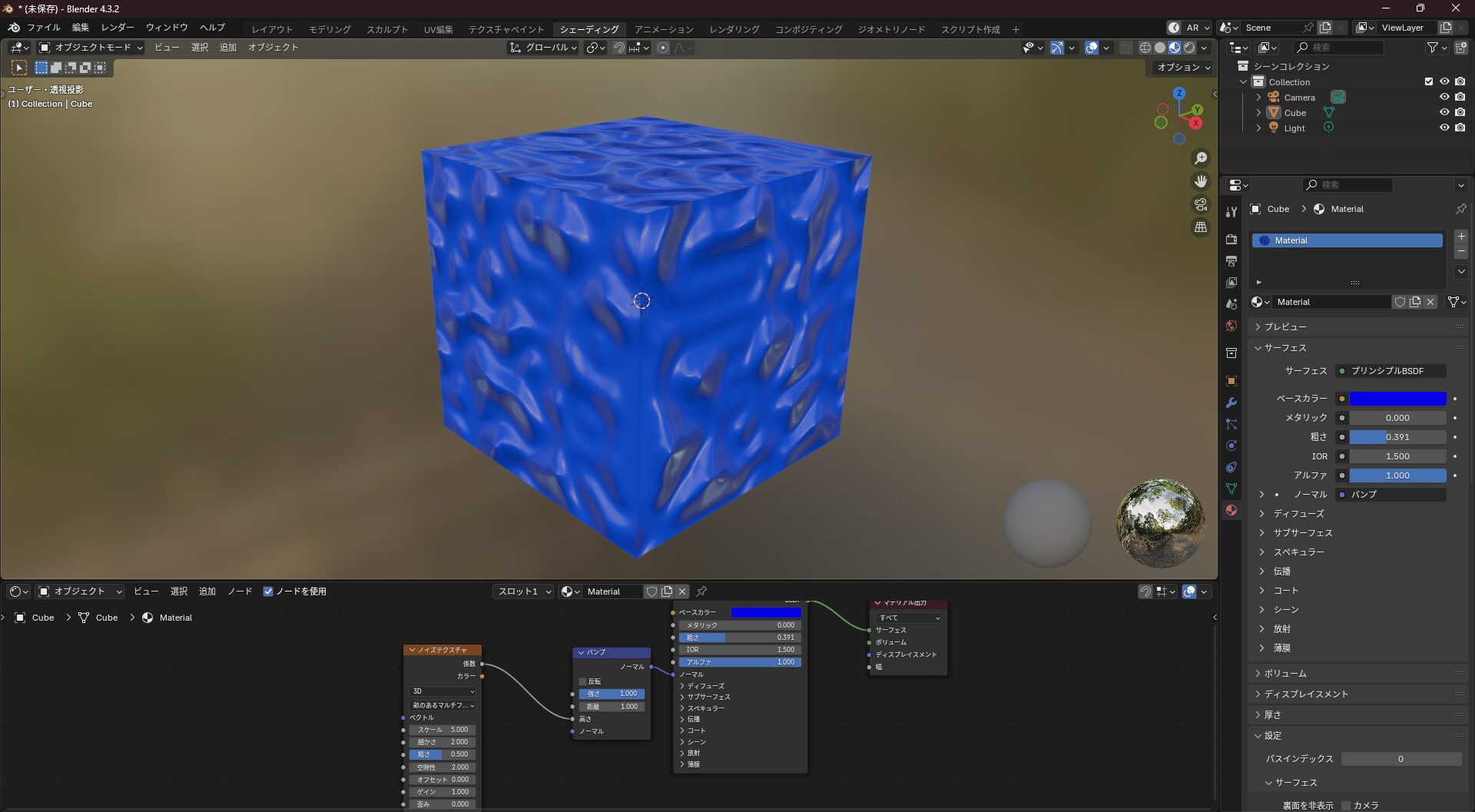

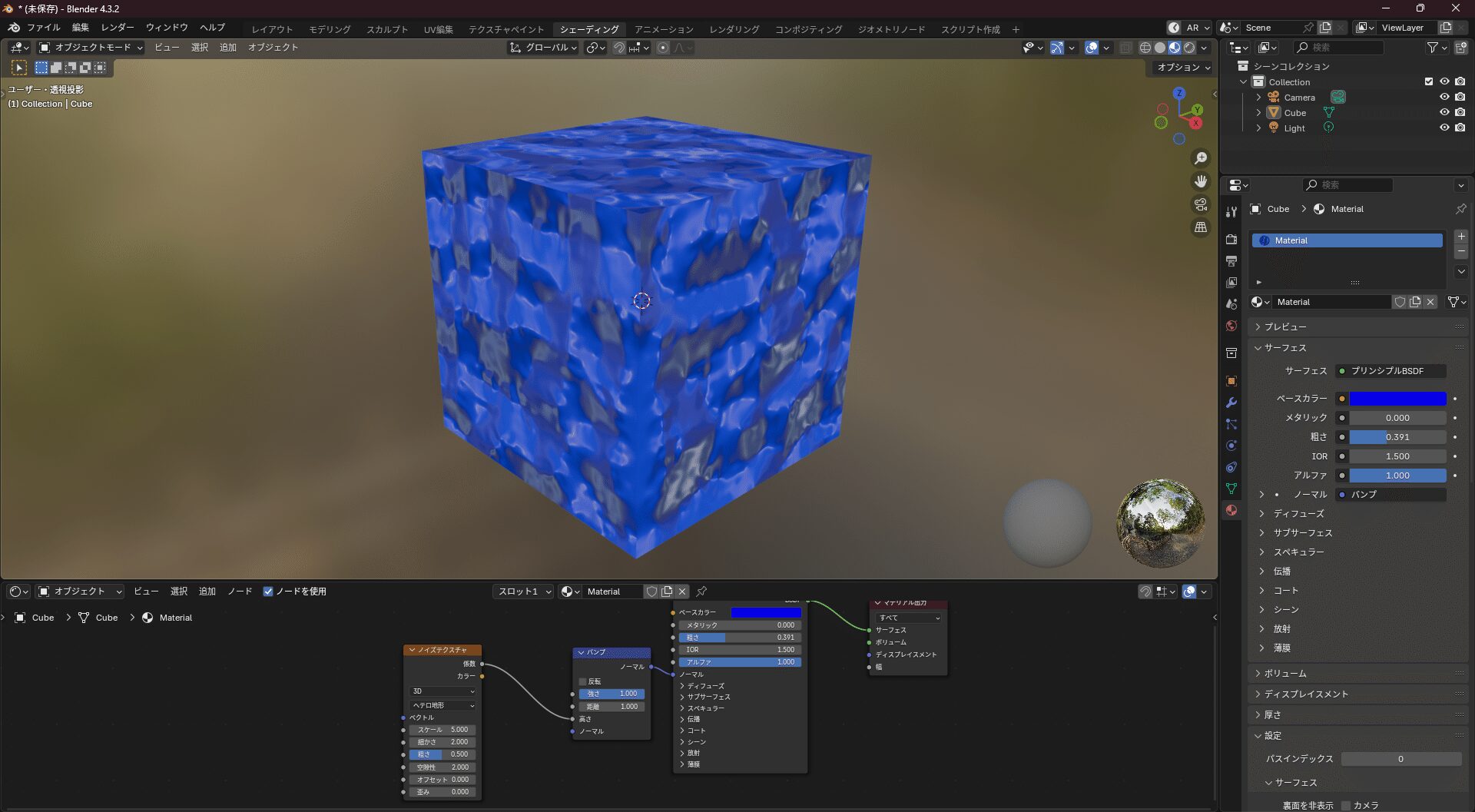

ベースカラーの変化やラフネスのバラつき、バンプ(凹凸)の表現など、ちょっとしたリアル感をプラスする場面で大活躍します。

しかも、「Scale(スケール)」や「Detail(ディテール)」をいじるだけで、印象をガラッと変えることができるので、初心者でも触っていて楽しいノードです。

ノイズテクスチャの種類

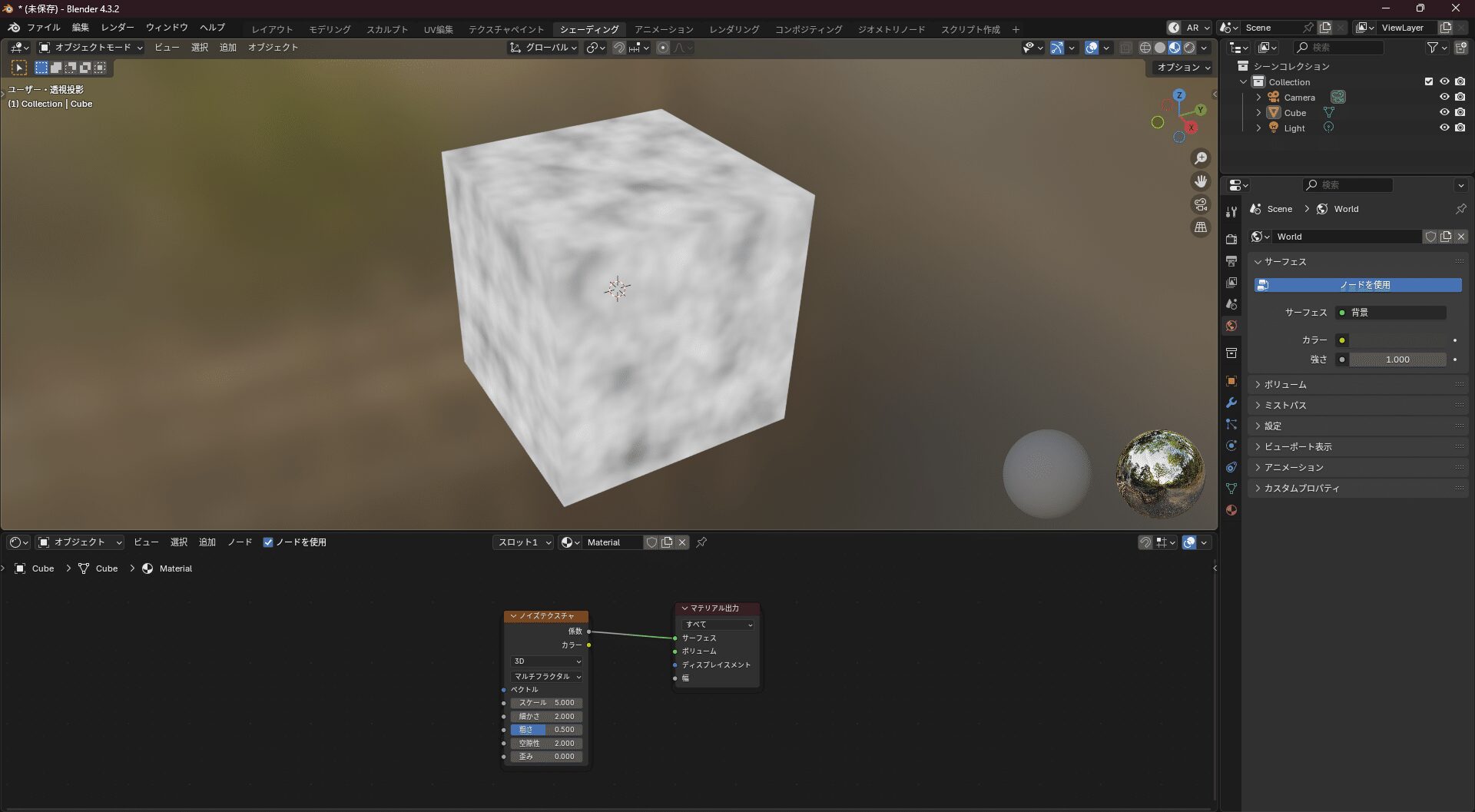

fBM

fBMとはフラクタルブラウン運動(Fractal Brown Motion)の頭文字を取ったものです。

フラクタルブラウン運動とは雲とか波みたいな表現を計算で表現するもので、階層的にノイズを重ねて自然な模様を作るアルゴリズムです。

このノイズは、複数のスケール(スケールの異なるノイズ)を重ねることで、滑らかかつ有機的な模様を作り出します。

名前の由来であるブラウン運動(粒子のランダムな拡散運動)になぞらえ、粒状で滑らかにゆらぐような特徴を持ちます。自然現象の表現に適しており、全方向に平均した粗さを持つノイズになります。シェーダー的には最もオーソドックスなノイズで、他のタイプと比較して極端な偏りがないため汎用的に使えます。

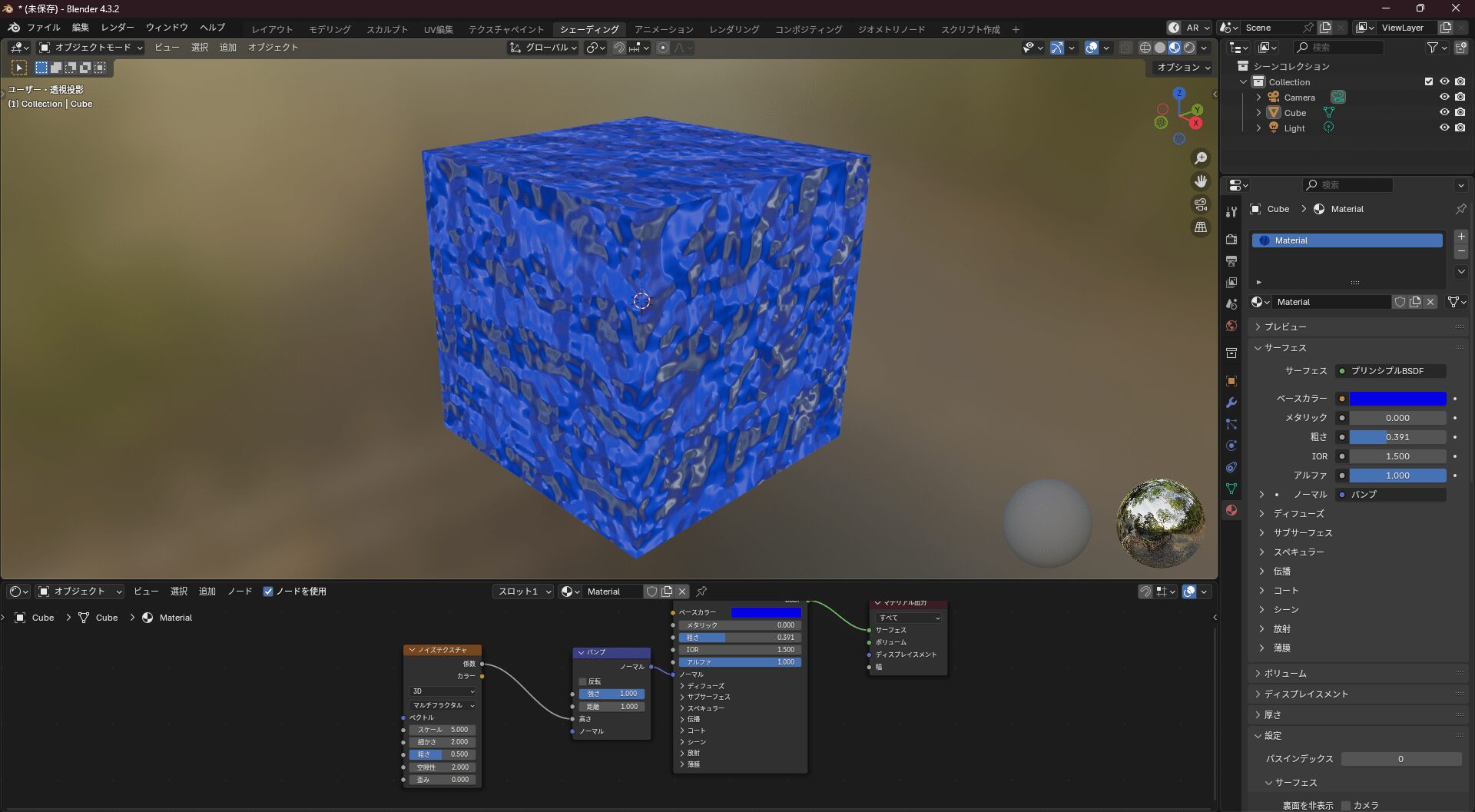

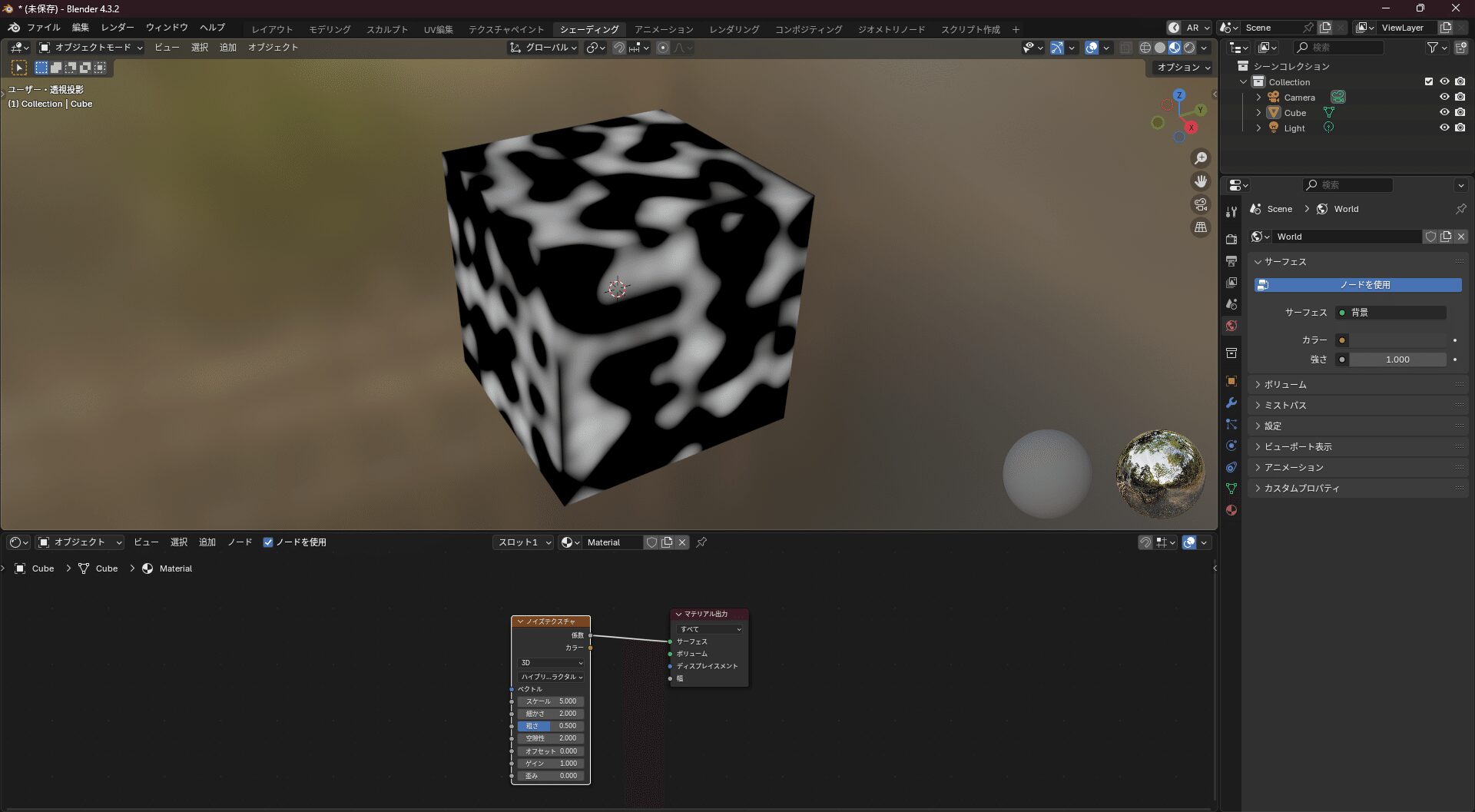

マルチフラクタル

マルチフラクタルという名の通り、値を掛け合わせることで場所によって強度の差が大きく現れ、不均一で局所によって粗密が異なるパターンを生成します。

見た目は実際の地形のように起伏が激しくムラのあるノイズになります。生成される模様にはランダムな強弱のばらつきが生まれるため、岩肌や荒れた地形、サビや腐食が進んだ表面などに向いた質感と言えます。

「値を掛け合わせる」=弱い部分はより弱く、強い部分はより強くなる性質上、全体が均一なfBMに比べコントラストが増し、荒々しい印象のノイズとなります。

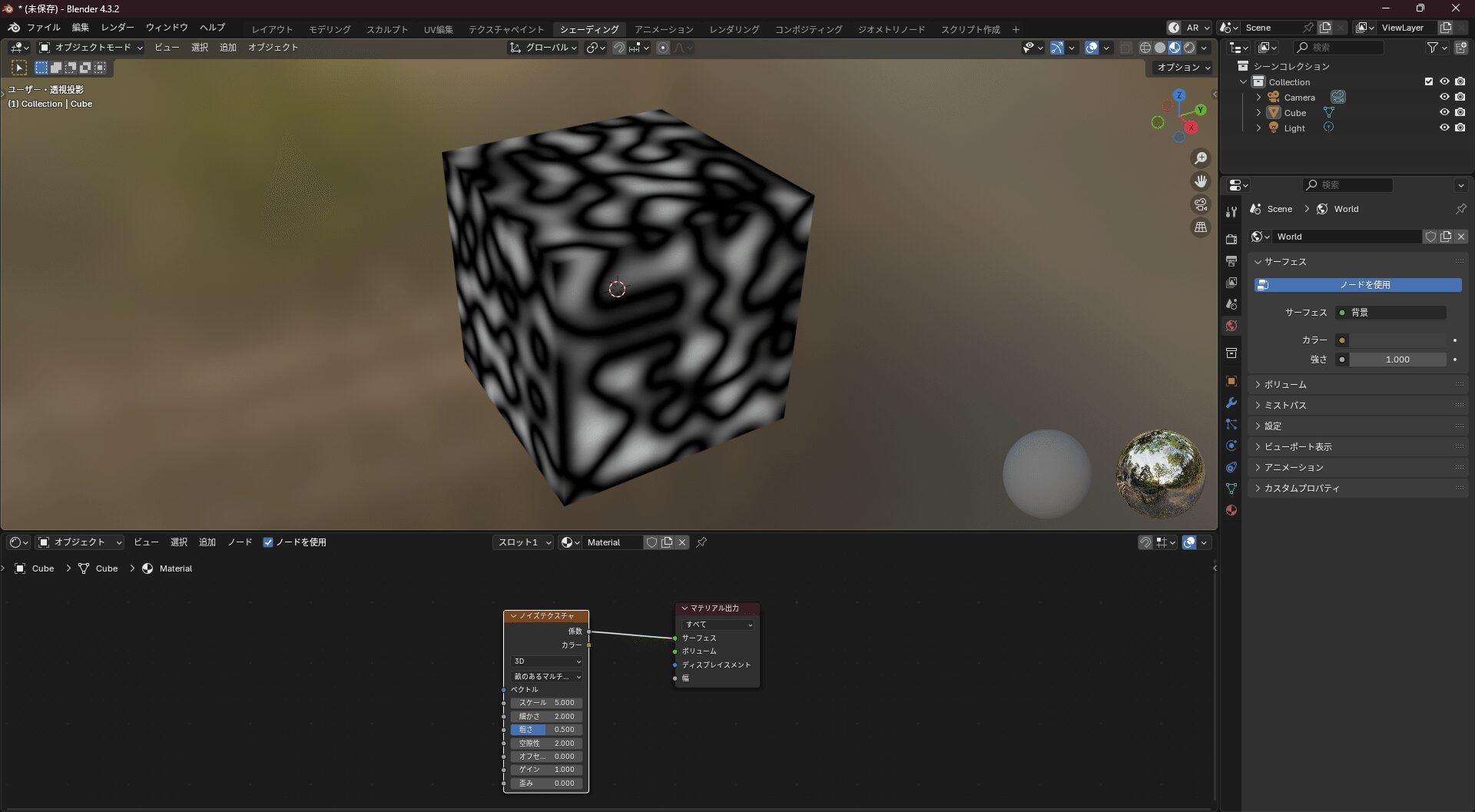

畝のあるマルチフラクタル

畝(うね)のあるマルチフラクタルは、名前が示す通り**「山脈状の稜線 (ridge)」を強調するノイズです。各オクターブの出力に絶対値を適用して谷部分を反転し(負の値を正にする)、さらにそれを上下反転**(1から引く等)することで、鋭いピークと深い谷を持つ特徴的な地形ノイズを作ります。

言い換えればノイズの谷を峡谷に、山を尖った峰に変換する処理が入ったフラクタルノイズです。

画像上ではノイズの濃淡が線状のパターンを描きやすく、地形の稜線(尾根や谷筋)を表現するのに向いています。

リッジドは他のタイプに比べ非常にコントラストが強くシャープなため、使い所を選びますが、ハマるときは唯一無二の効果を発揮します。

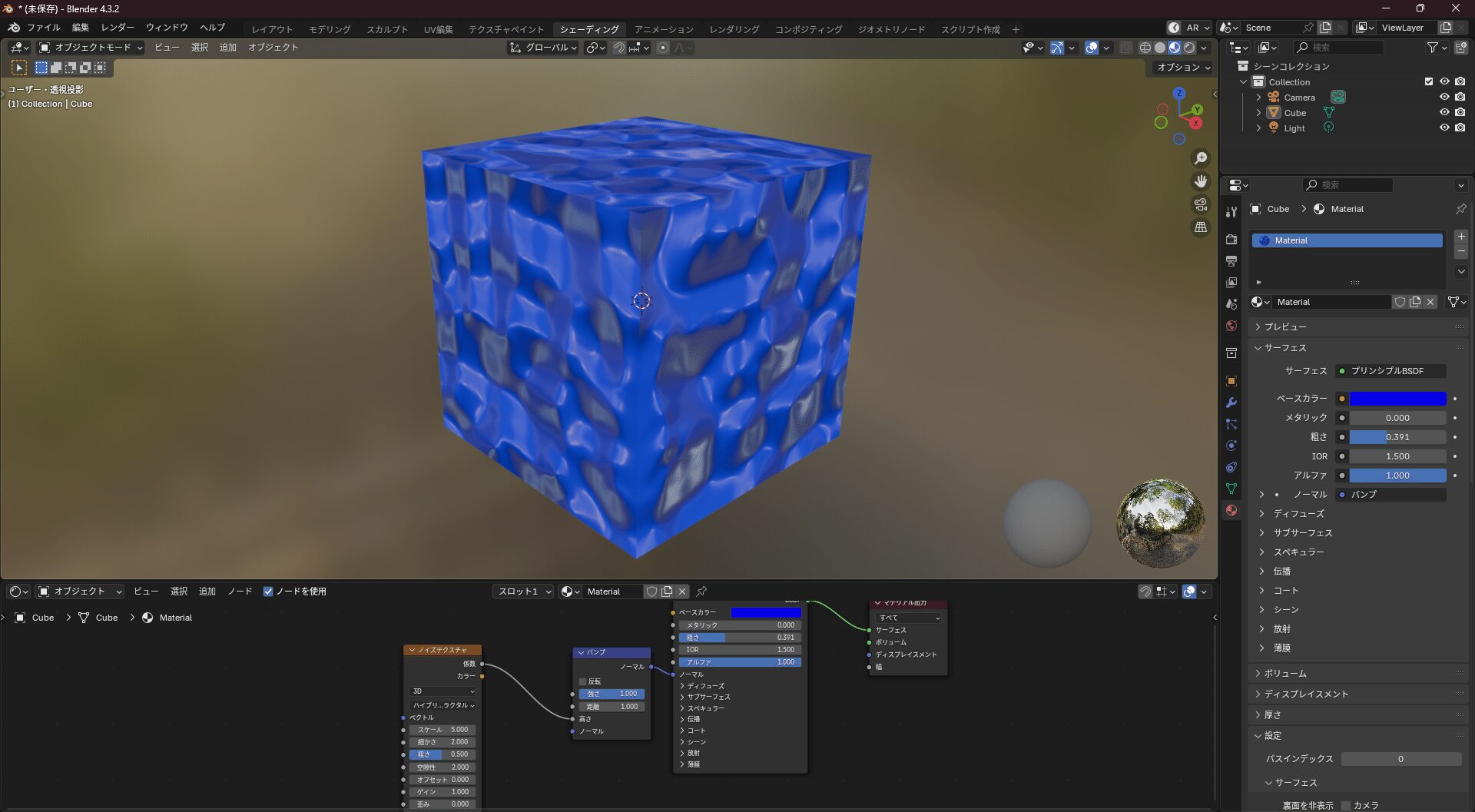

ハイブリッドマルチフラクタル

算合成と乗算合成を組み合わせたノイズタイプです。オクターブを足し算・掛け算の両方で複雑にブレンドすることで、場所によって異なる粗さ(ラフネス)を生み出します。

具体的には、平坦な部分はノイズを抑えて滑らかに保ちつつ、山や谷の部分には細かいディテールを追加する挙動をします。その結果、まるで平野から山脈が立ち上がるような地形を思わせるパターンになります。

ヘテロ地形

heterogeneous (不均一な) terrain=「異質な地形」という名のノイズタイプです。基本的にはHybrid Multifractalに似た手法でノイズを合成しますが、計算式上いくらか変化を加えることで谷部分の特徴を変えています。

しかし類似するHybridやMultifractalで代用できてしまうケースが多いです。

次元について

Noise Textureノードでは、ノイズの空間の次元数を1D、2D、3D、4Dから選択できます。デフォルトは3Dですが、目的に応じて適切な次元を選ぶことで、模様の見た目や動かしやすさが変わります。一般的には次元を上げるほど計算コストも増大するため、必要以上に高次元にしないことが推奨されています。各次元の特徴と用途の目安は次のとおりです。

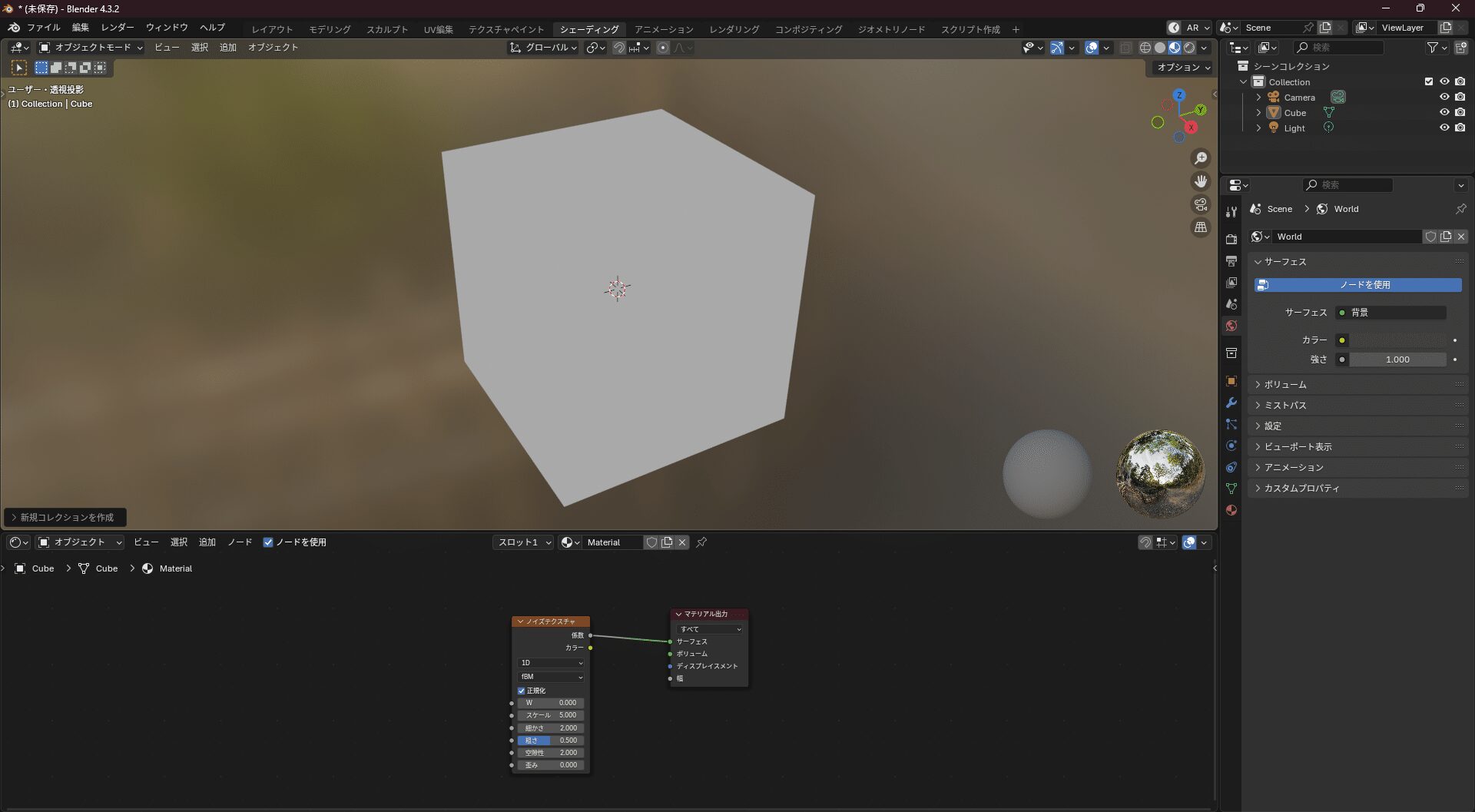

1D

文字通り線上の1次元空間で評価されるノイズです。

正直、実用上使われる場面は多くありません。

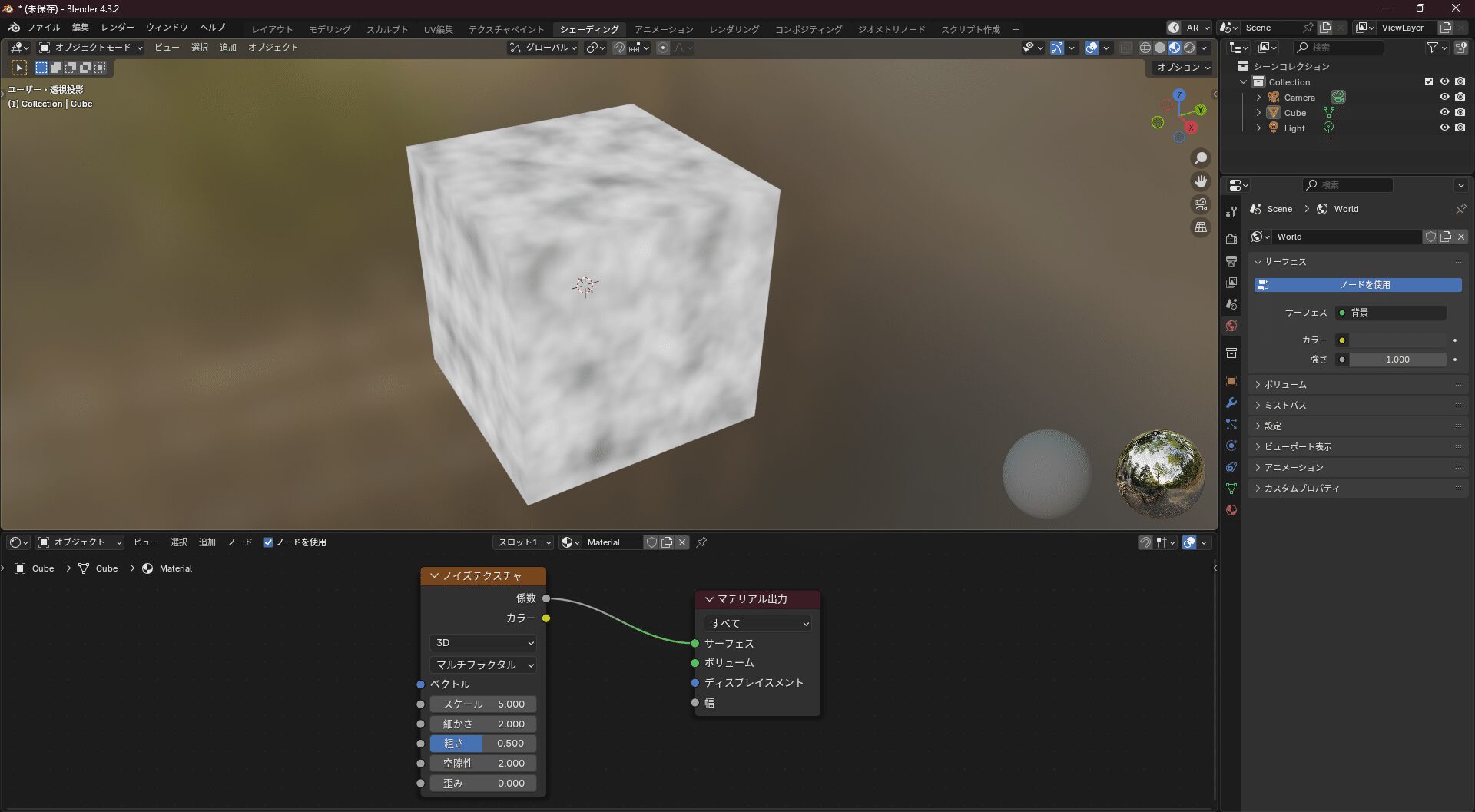

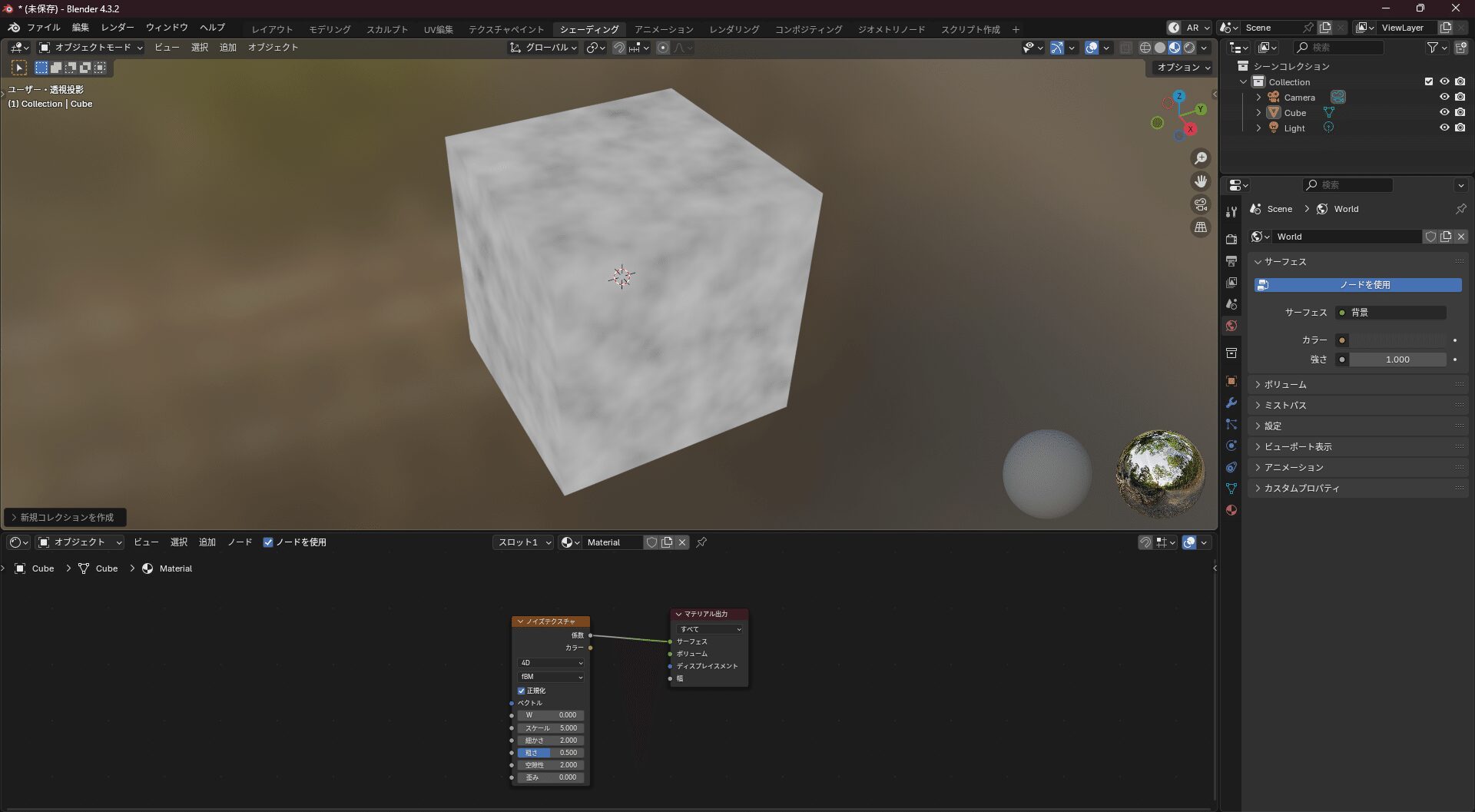

2D

平面上(X–Y平面)で評価されるノイズです。

入力のVectorのうちZ成分は無視され、UV空間など2次元の座標系で模様を生成します。

例えば板状の面や平面にノイズを貼り付ける場合は2Dで十分です。

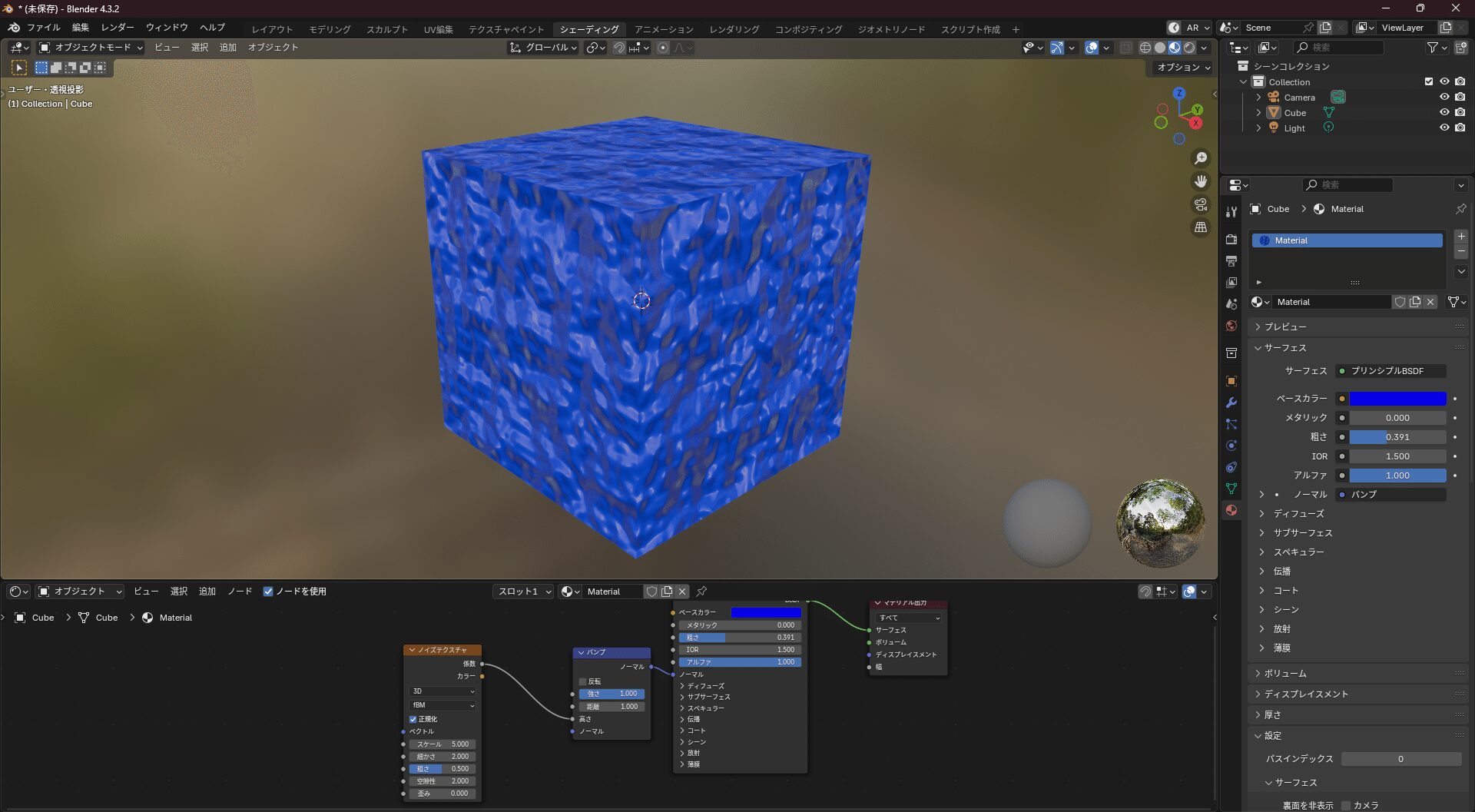

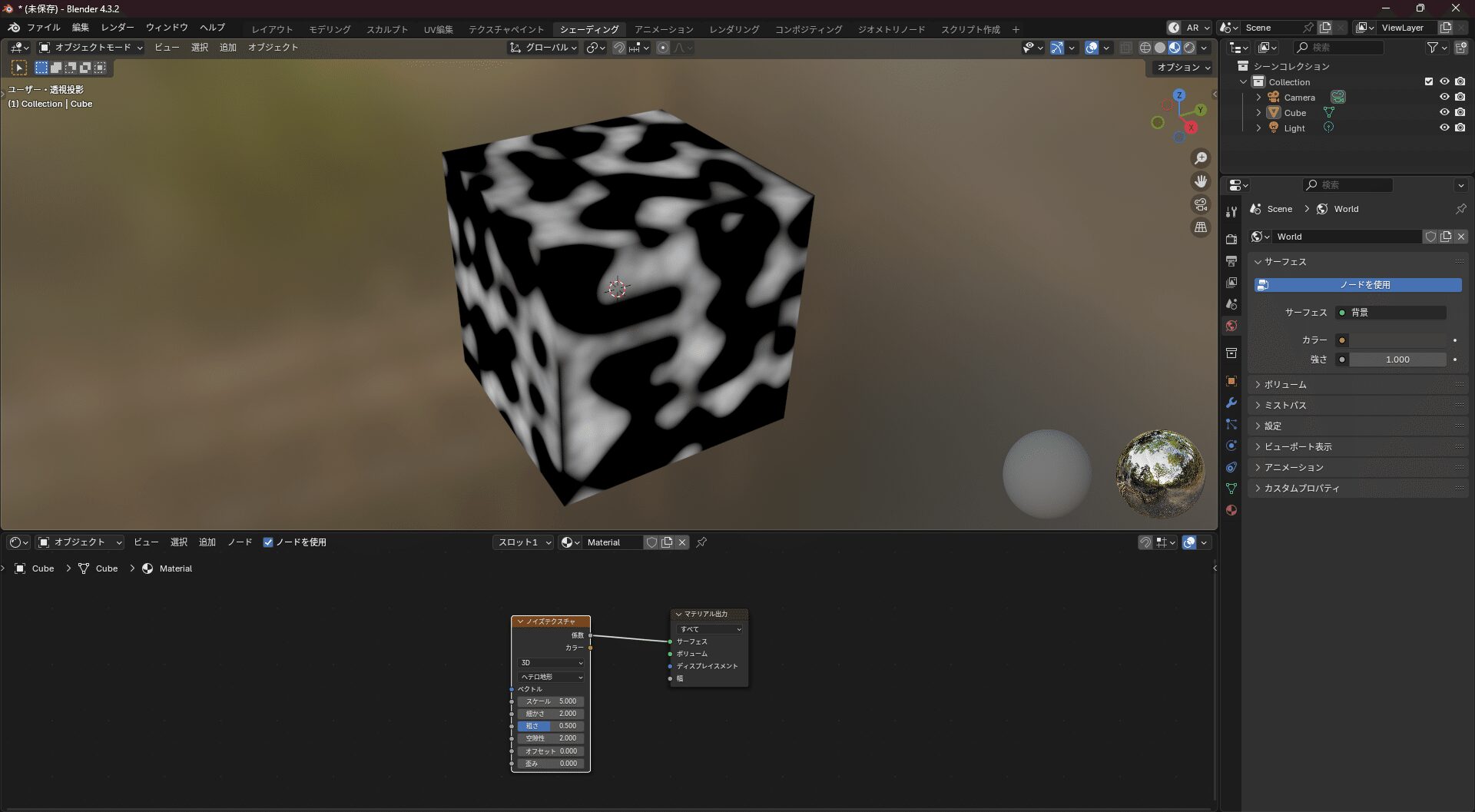

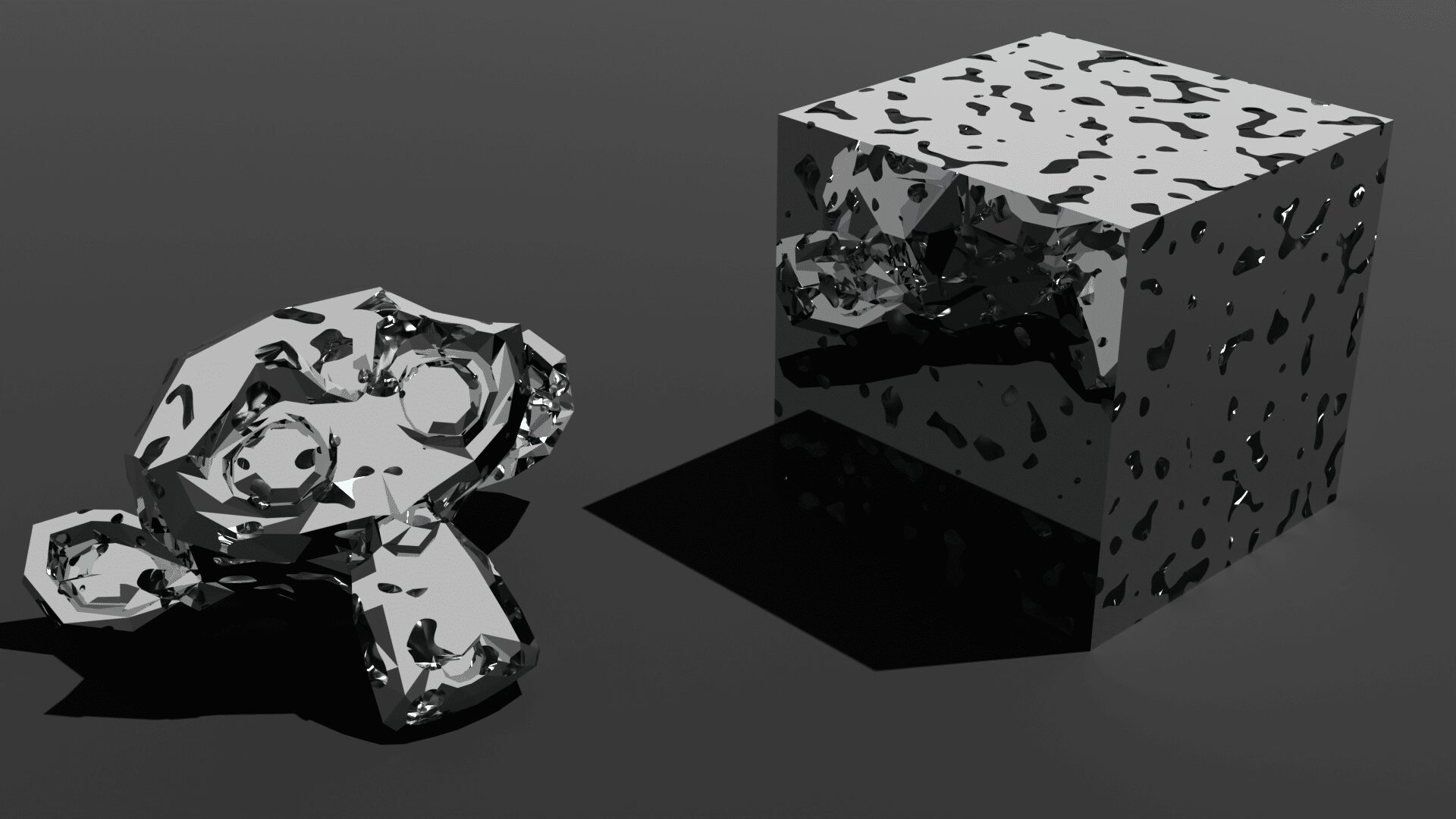

ただし、2Dノイズは主に表面上の模様に留まるため、球や立方体など3Dオブジェクトに適用すると下の画像のように側面が引き延ばされてしまいます。

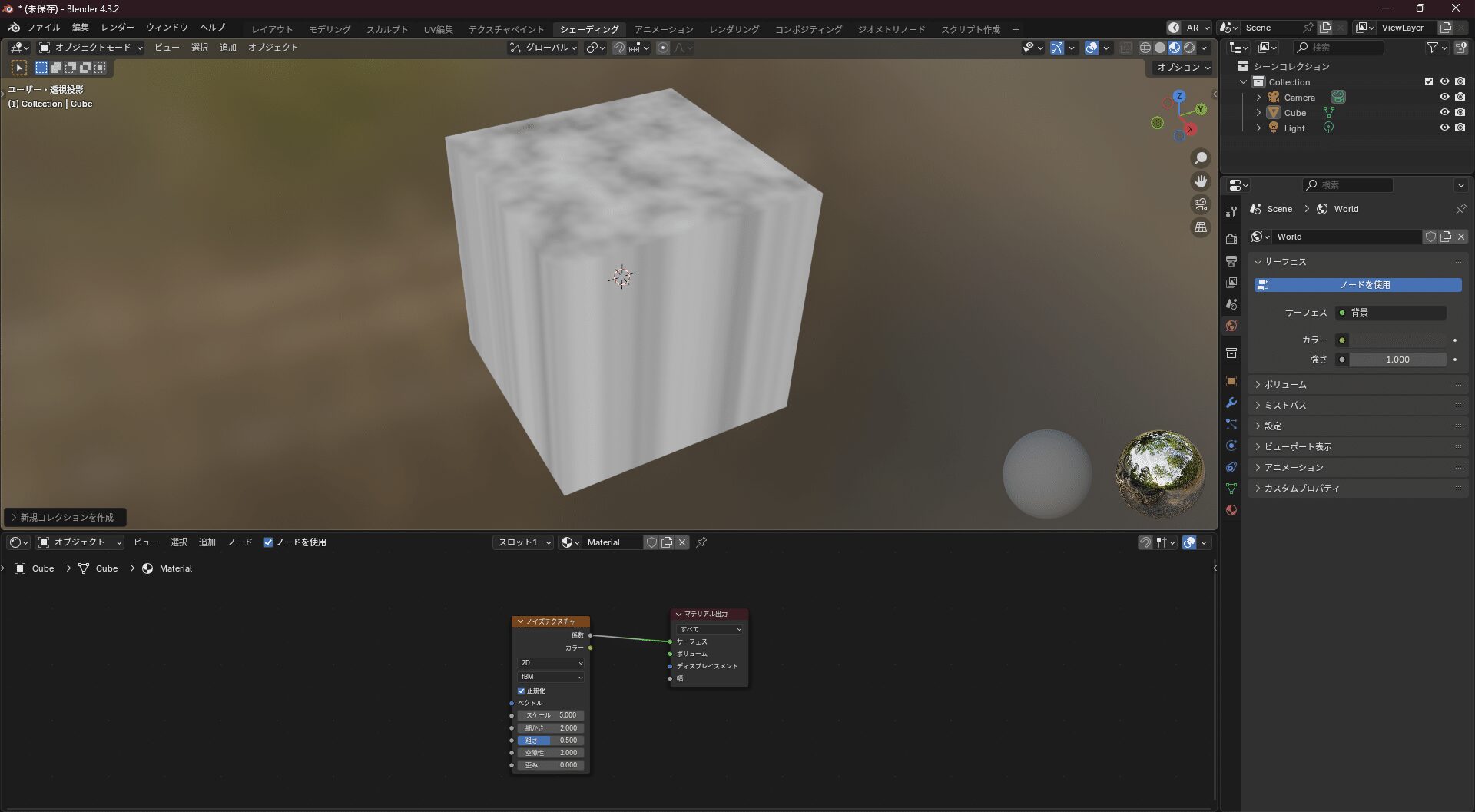

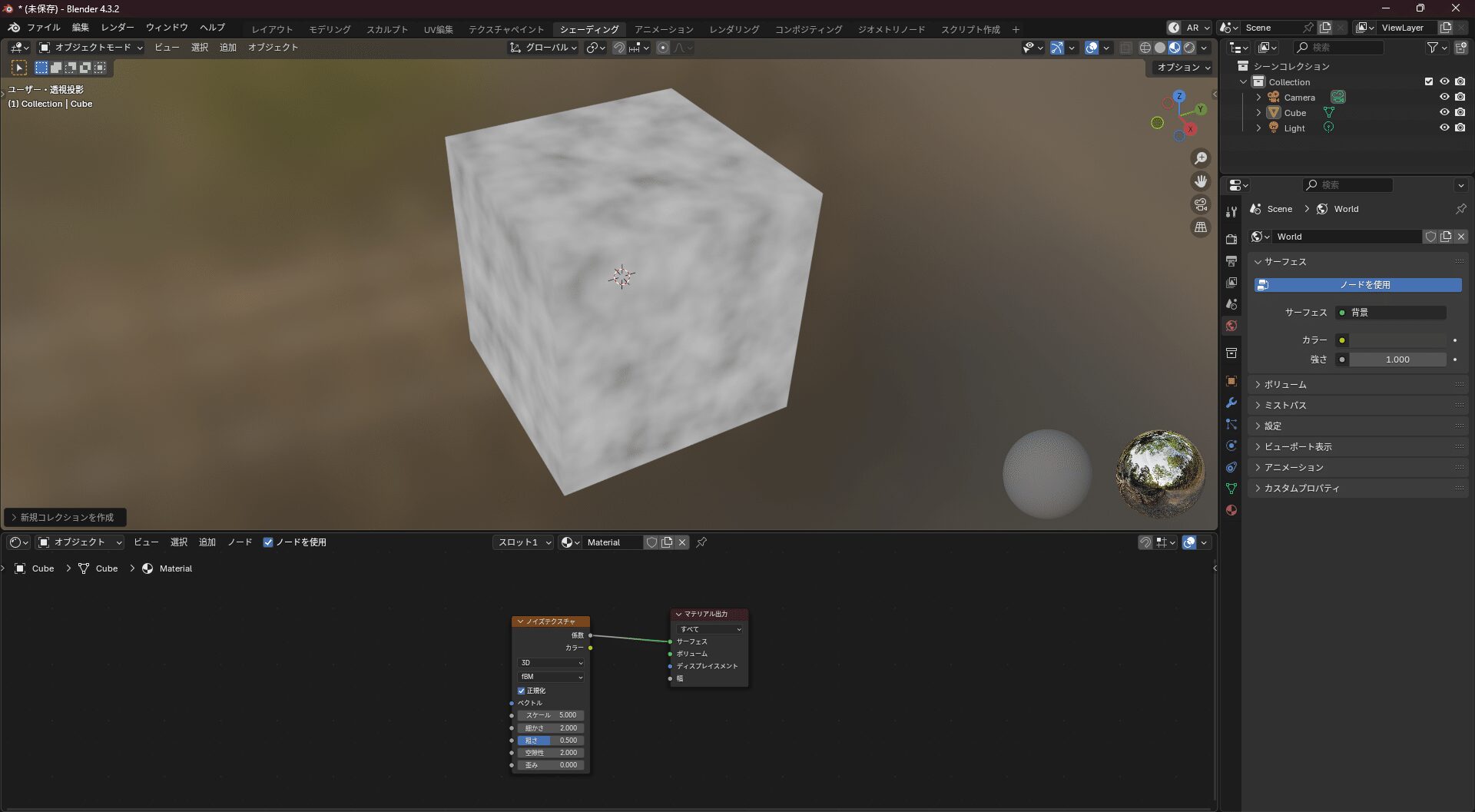

3D

X・Y・Zの立体空間全体で評価されるノイズです。

Vector入力の3成分をすべて使用し、空間のあらゆる方向に連続したノイズパターンを生成します。

のモードではオブジェクトの内部まで途切れず模様が分布するため、例えばメッシュ全体に継ぎ目なくノイズ模様を付与できます。球体に3Dノイズを適用すれば継ぎ目のない模様となり、物体を動かしてもローカル座標に追随してノイズも動くため違和感がありません。

最も汎用性があり、迷ったら3Dを使って問題ないでしょう。

4D

3次元空間にもう1つ「W軸(第四の軸)」を加えたノイズです。

4Dを選ぶとVectorのXYZに加えてW入力が有効になり、このWを時間的または追加パラメータ的な次元として扱います。

通常の3Dノイズ + もう一つ時間変化させる軸と考えてください。W値を変化させることで、ノイズパターンが時間経過とともに滑らかに変化するアニメーションを実現できます。

4DノイズのW軸を使うとその場で模様が変質していくような動きになるため3Dとはアニメーションの表現が変わります。

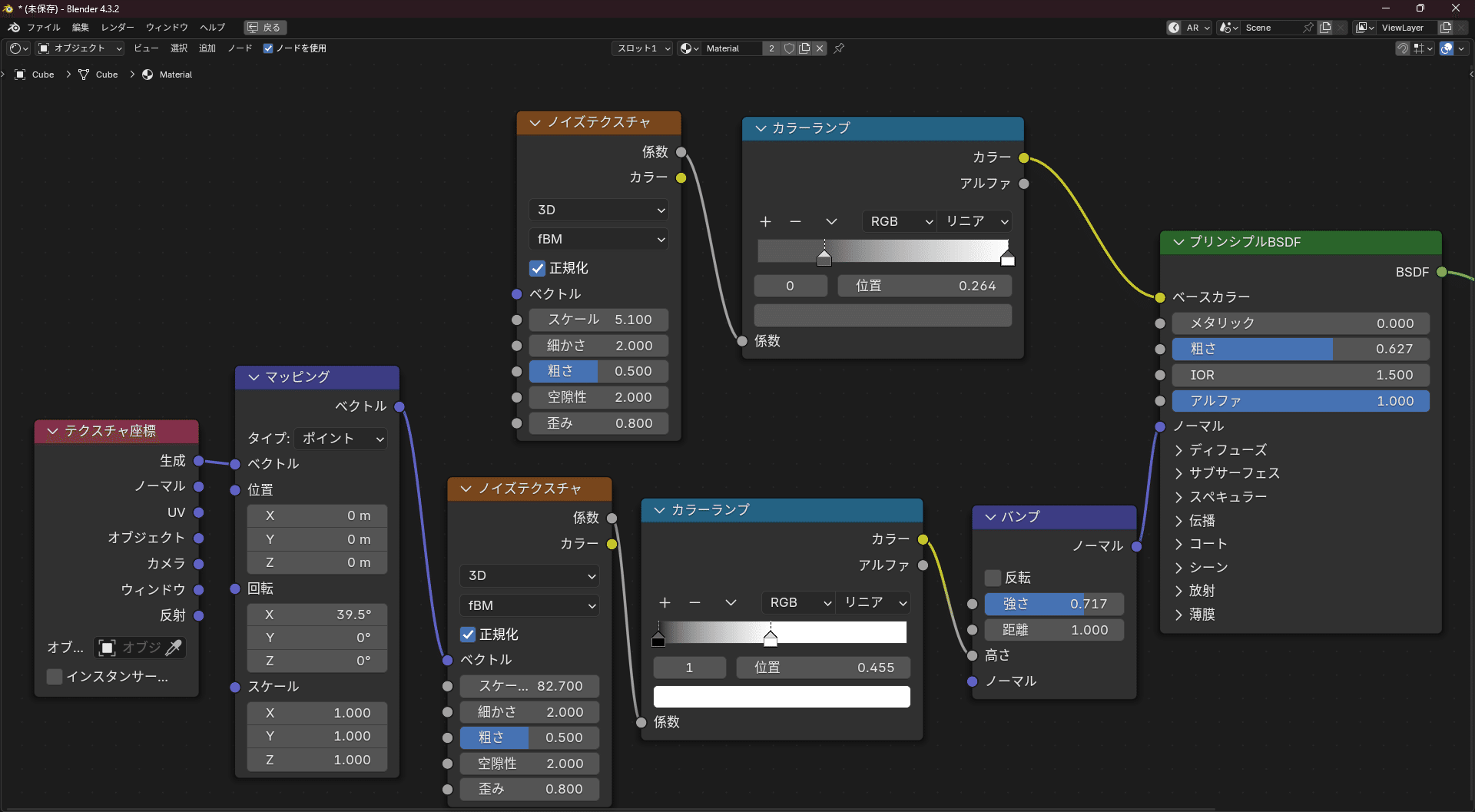

その他の値について

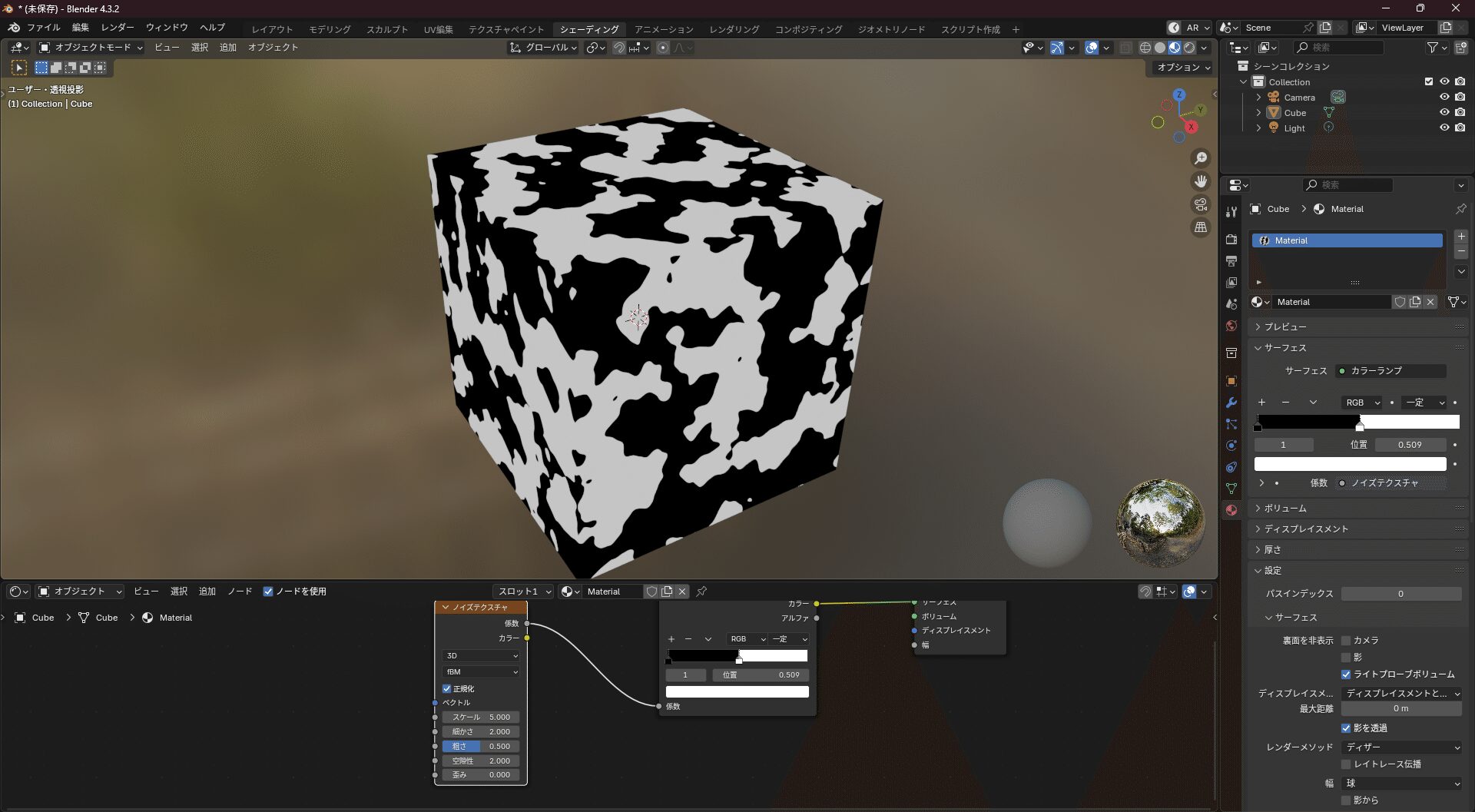

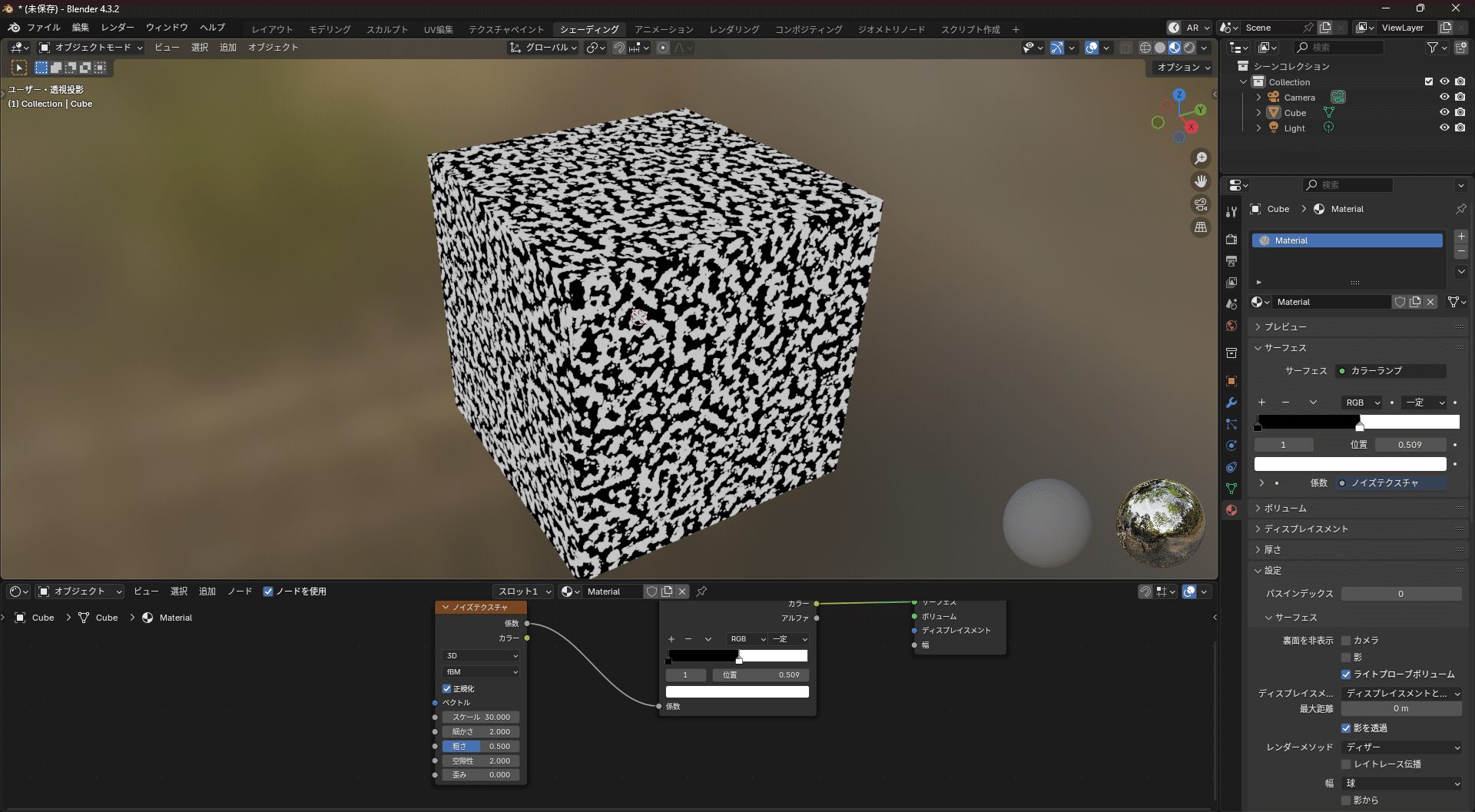

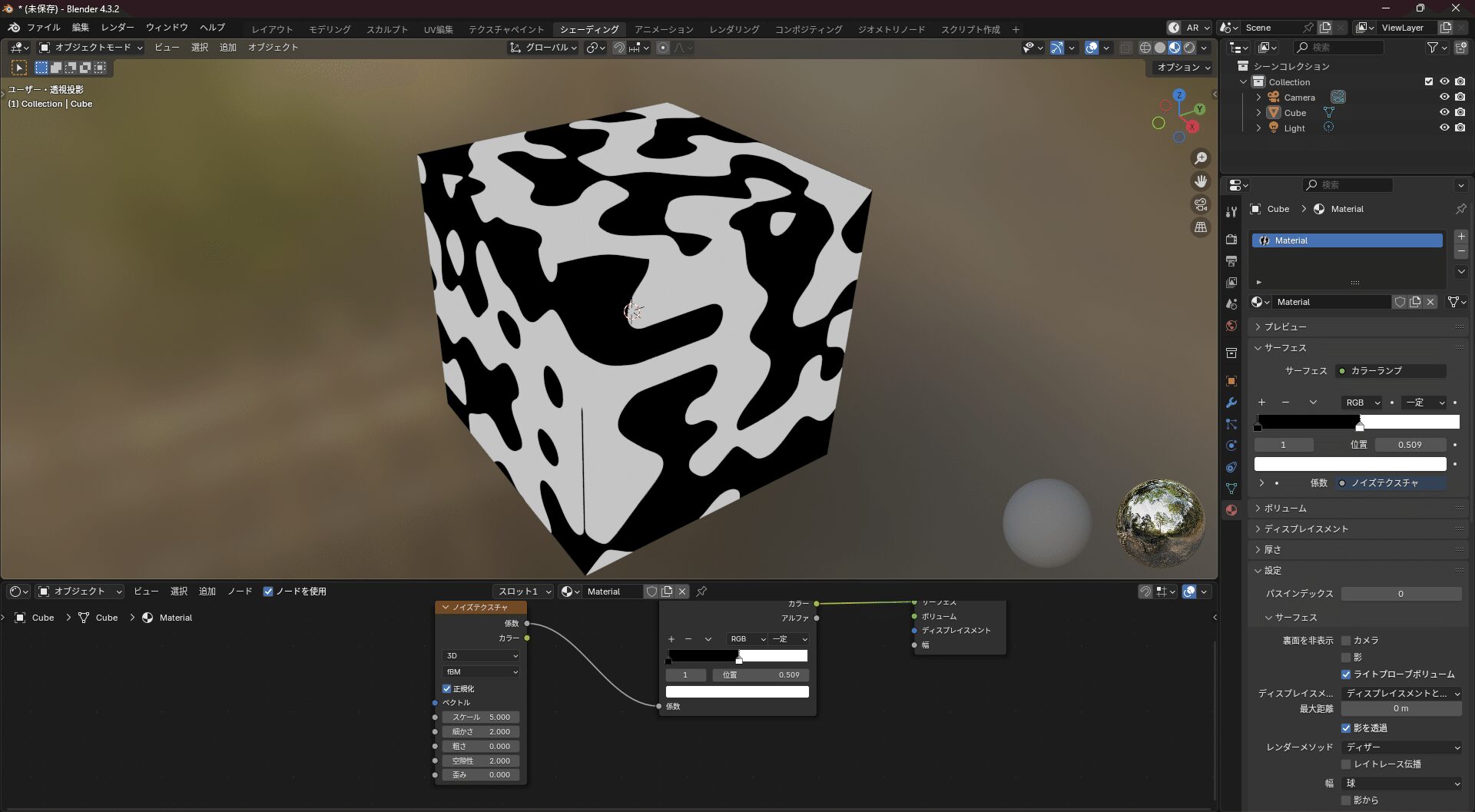

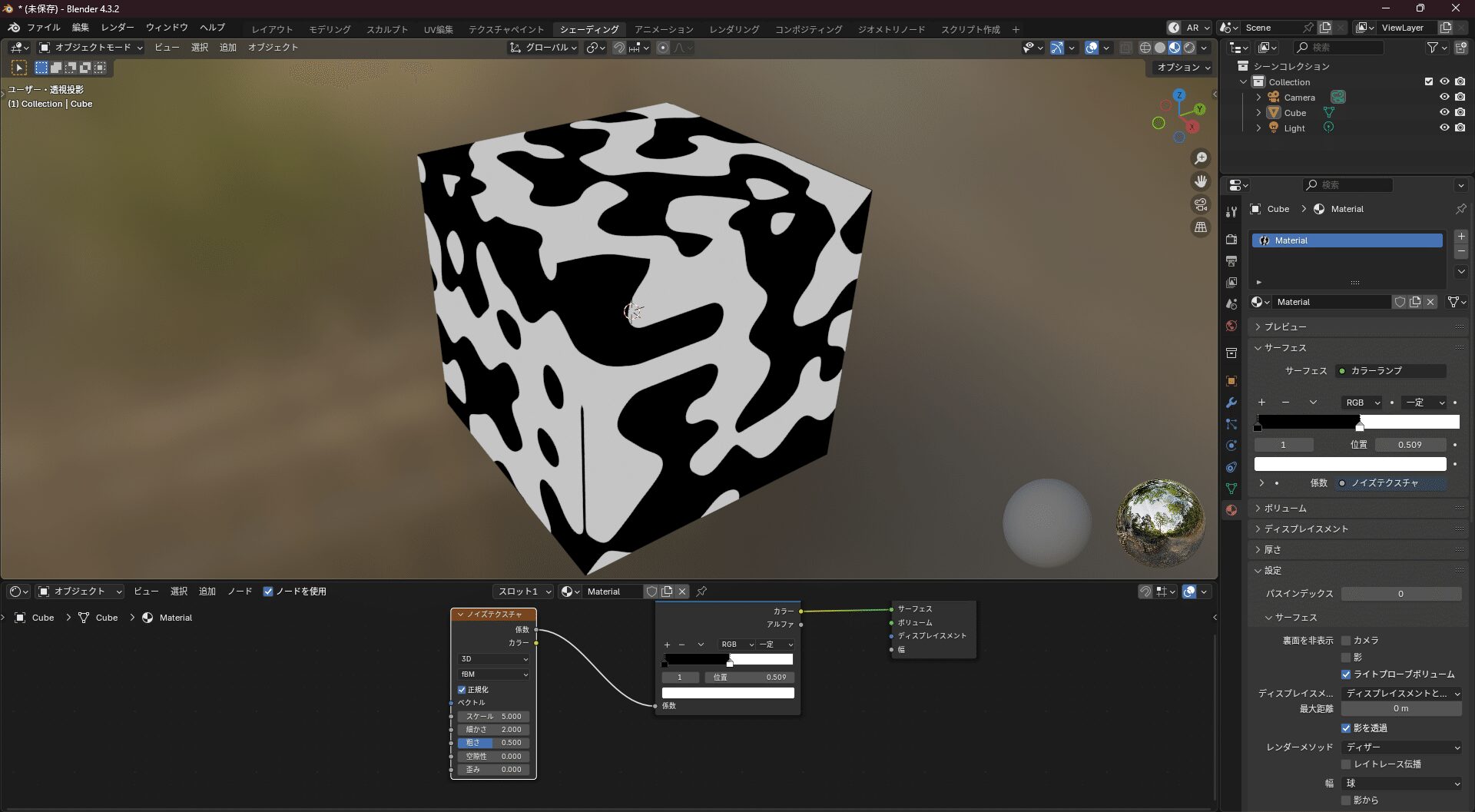

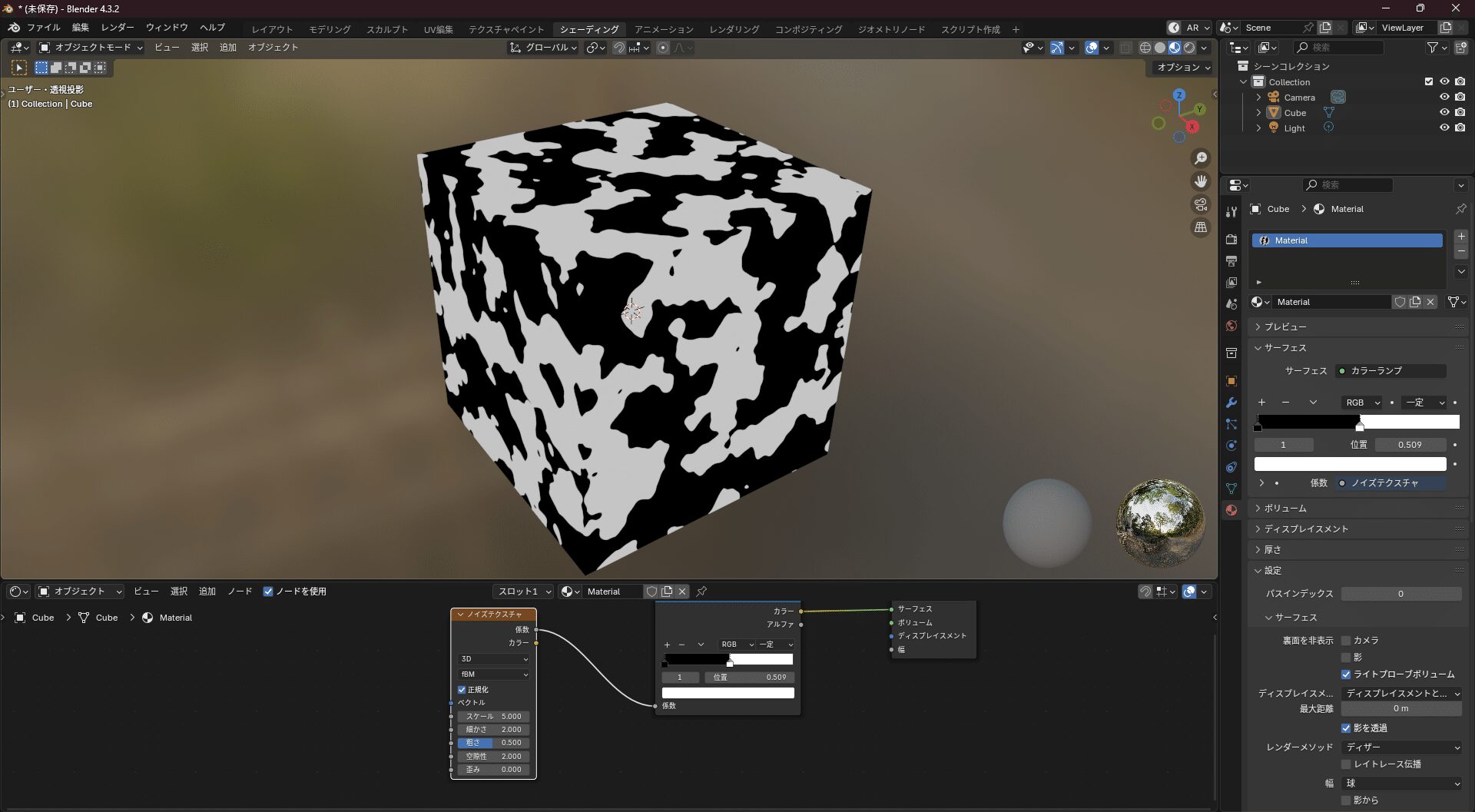

スケール

模様の「サイズ感」や「密度」を調整します。

値が小さいと大きな模様、広がったノイズになる(粗い見た目)。

値が大きいと細かいノイズになり、密に詰まった模様になる。

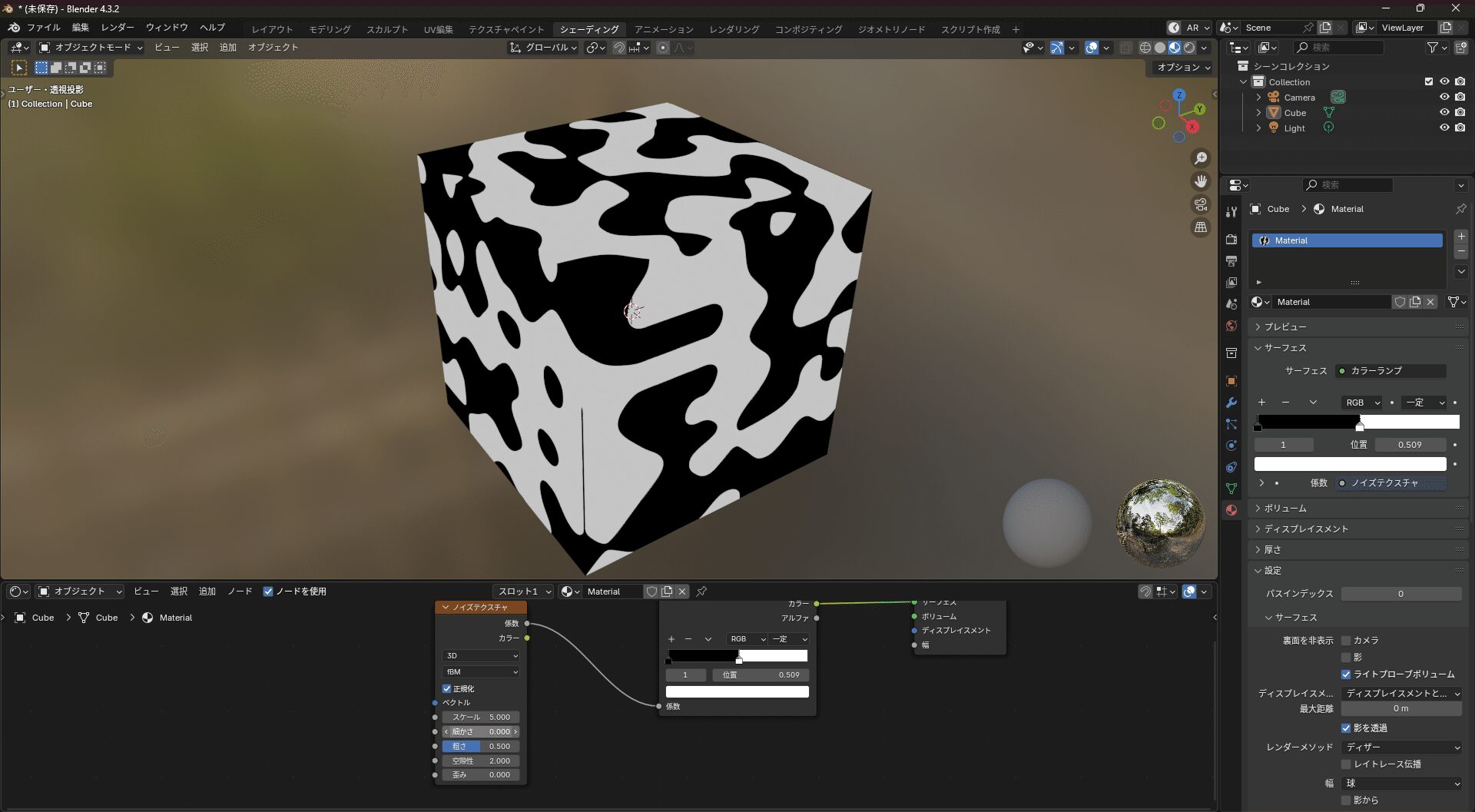

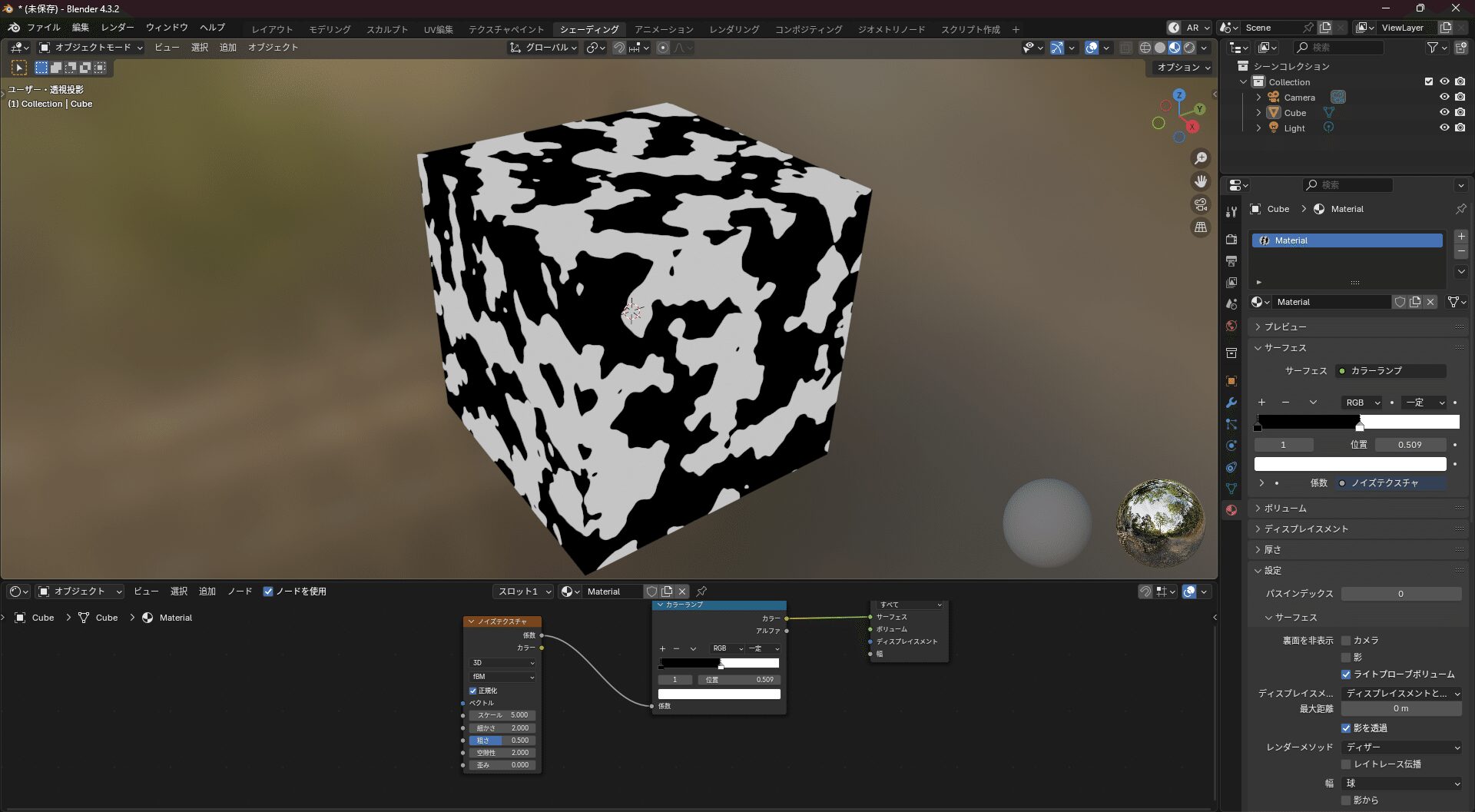

細かさ

ノイズの階層的な追加のディテール量。

値が高いとノイズに微細なディテール(小さなノイズの積層)が増える。値が低いと滑らかな、単純なノイズになる。

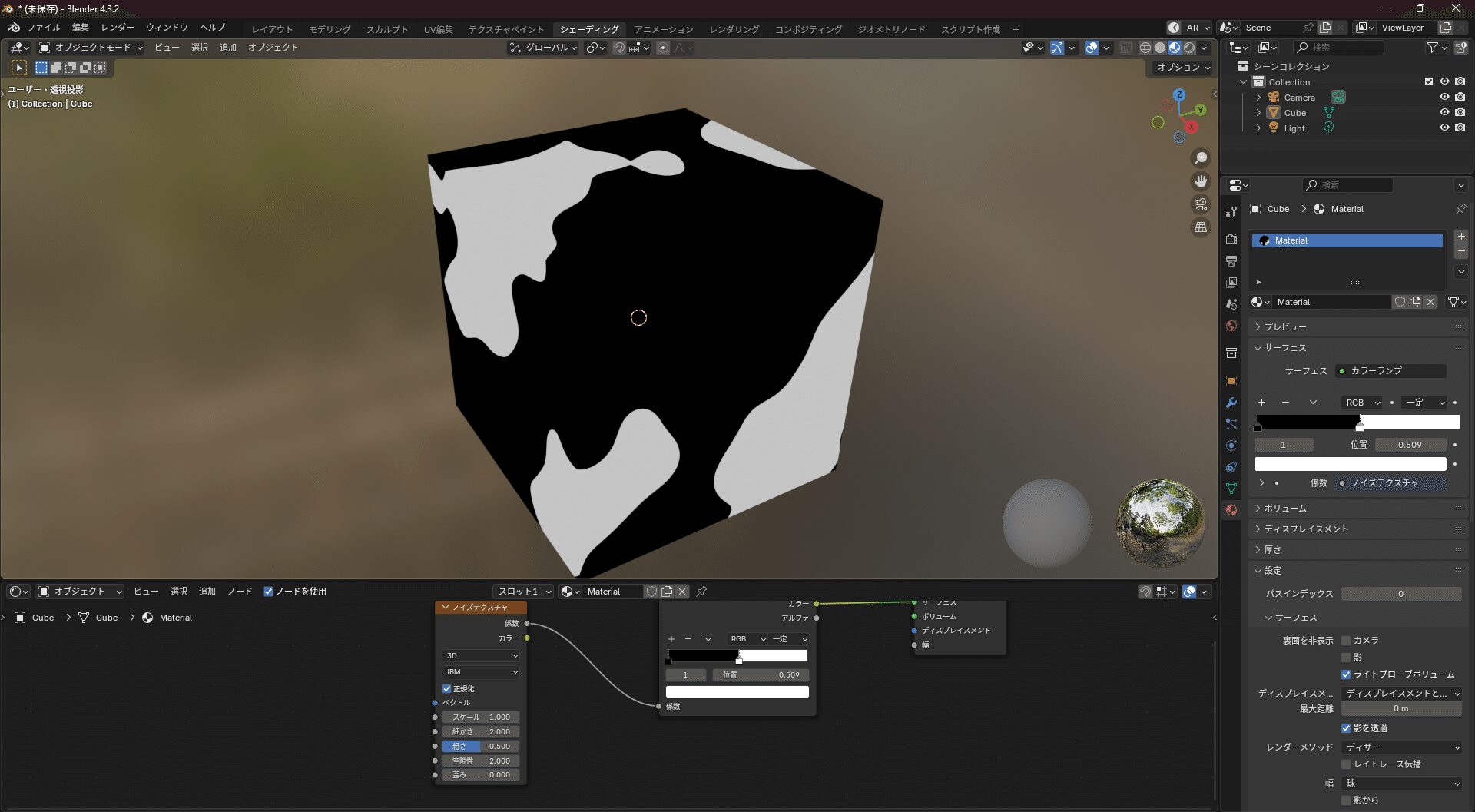

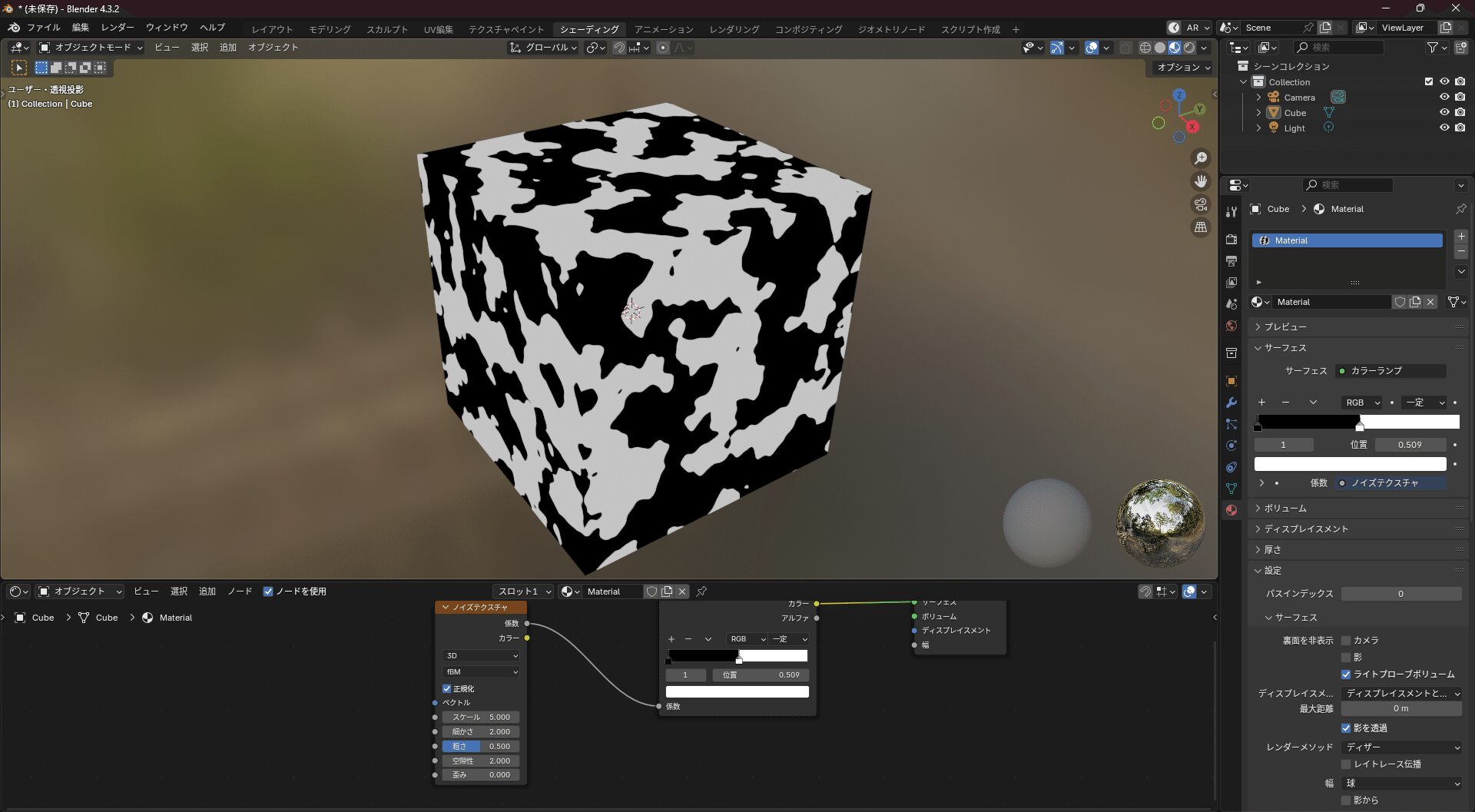

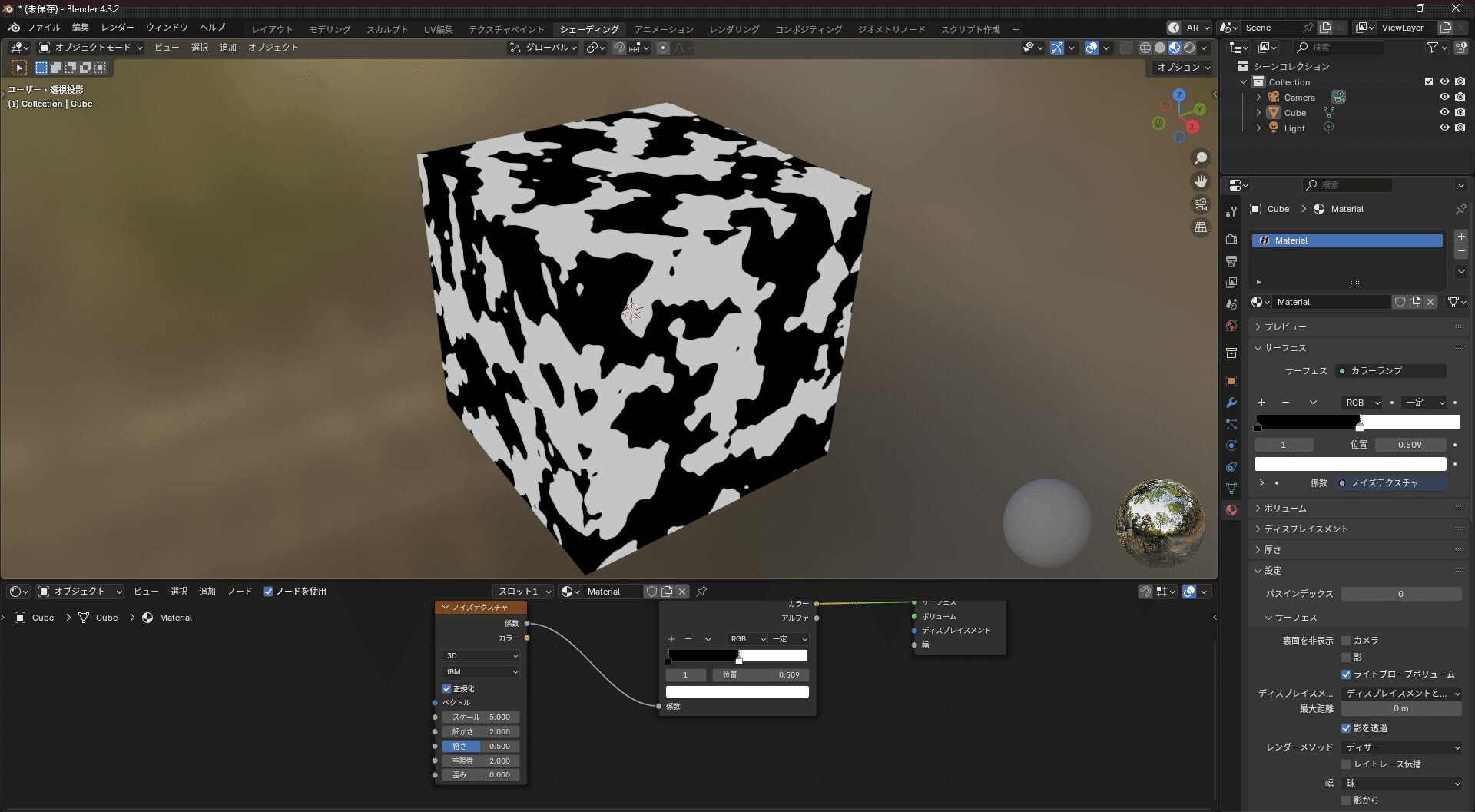

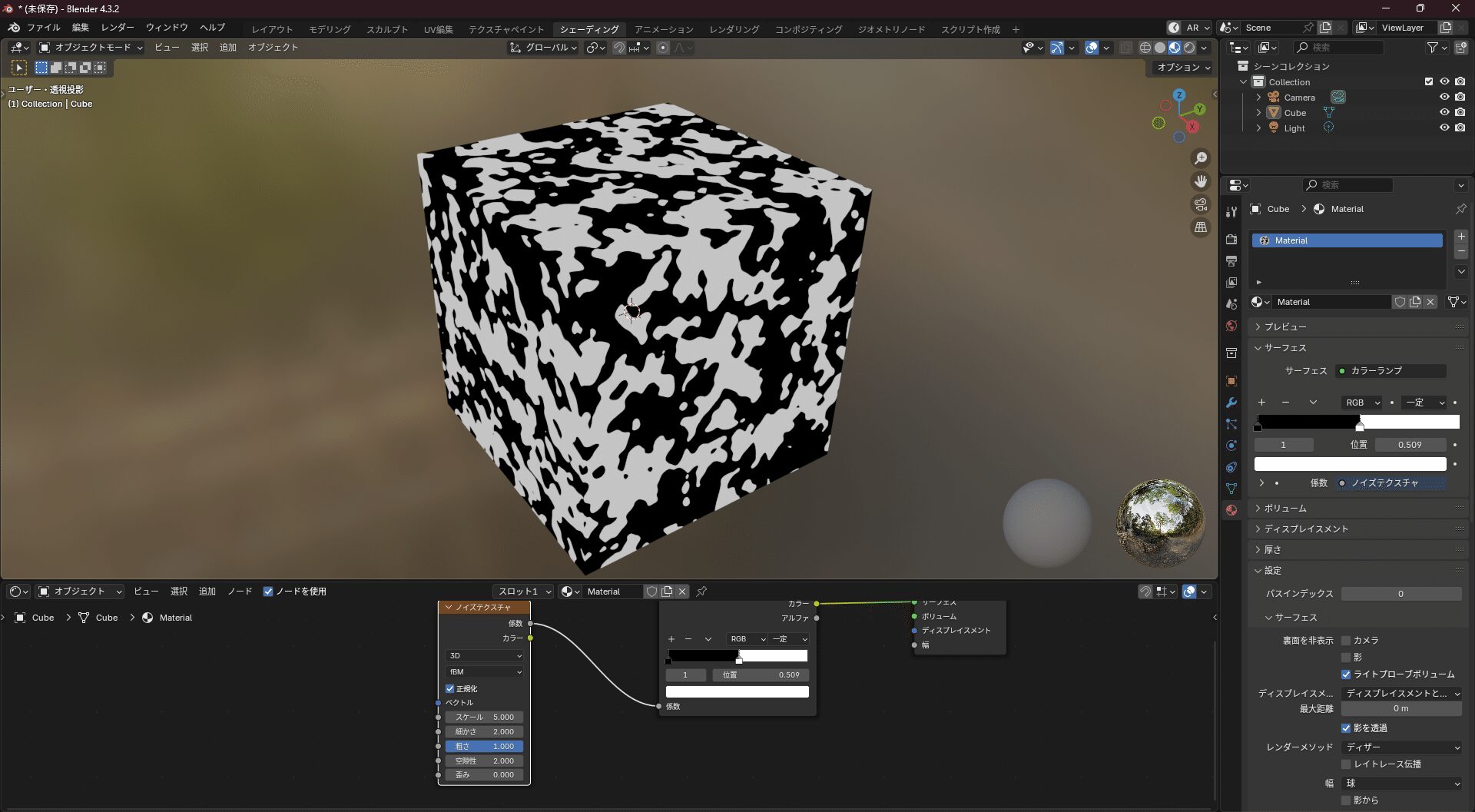

粗さ

フラクタルで積み重ねられる各レベルの影響度(振幅)をどれだけ強くするか。

値が高いと高周波成分が強調されて、ざらついた見た目になる。

値が低いと低周波が優勢になり、滑らかに近づく。

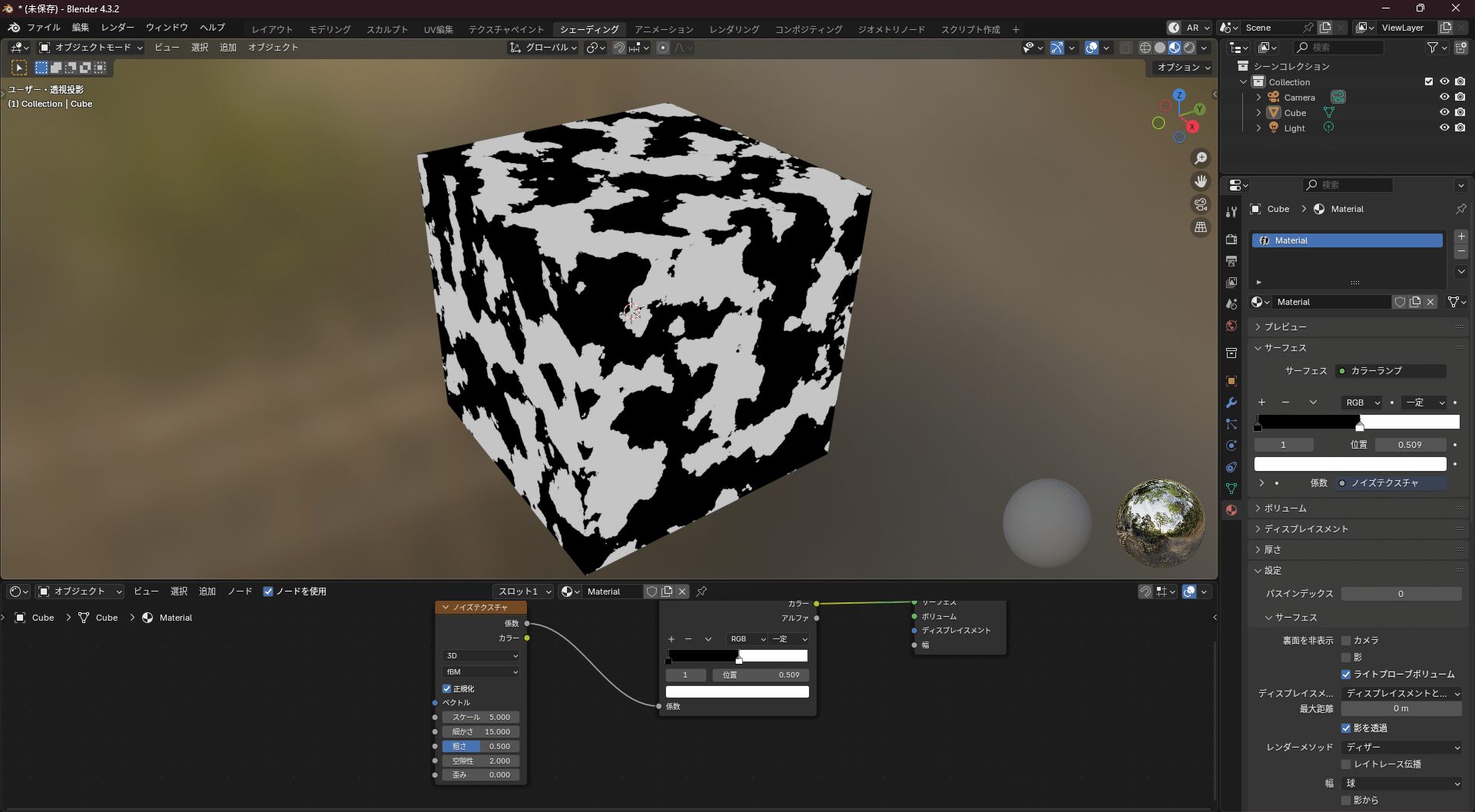

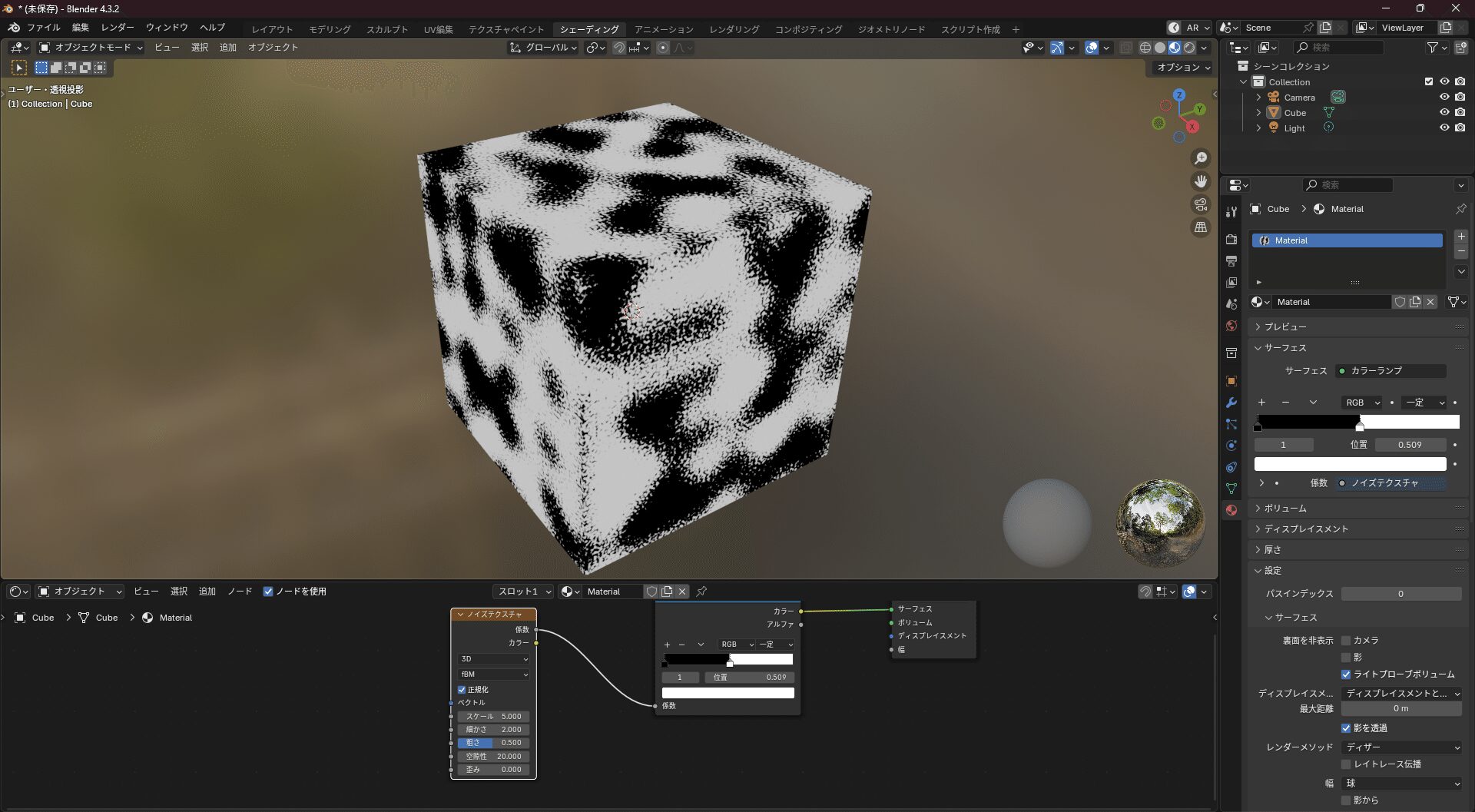

空隙性

フラクタルノイズのスケール比率(= 各層でどれだけスケールが変化するか)。

低い場合

各階層のスケールがあまり変化しない → 模様がなだらか・均一

標準

各階層のスケールが倍になる(自然に近い)

高い場合

スケールが急激に細かくなっていく → 模様が複雑・ざらざら・荒れた見た目に

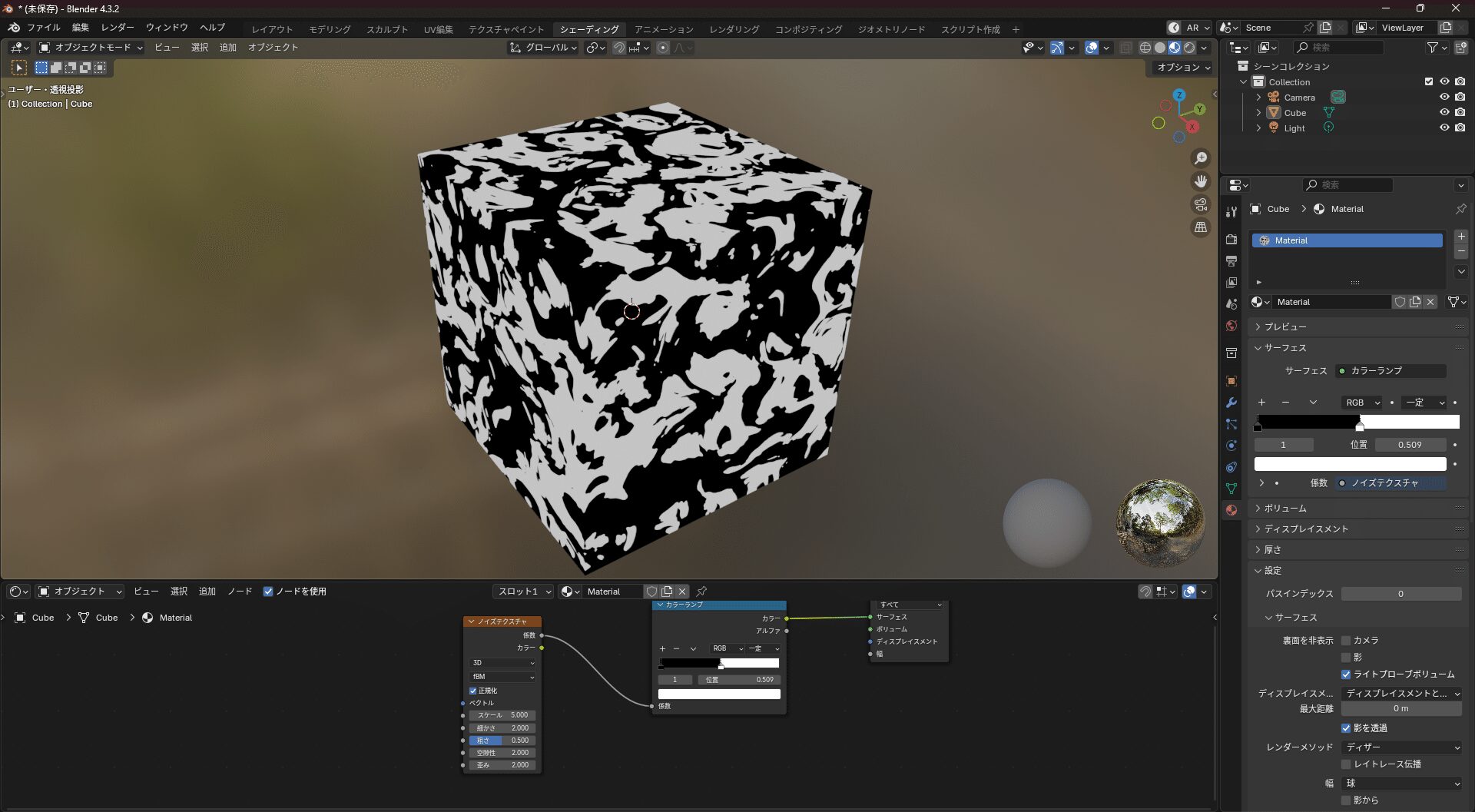

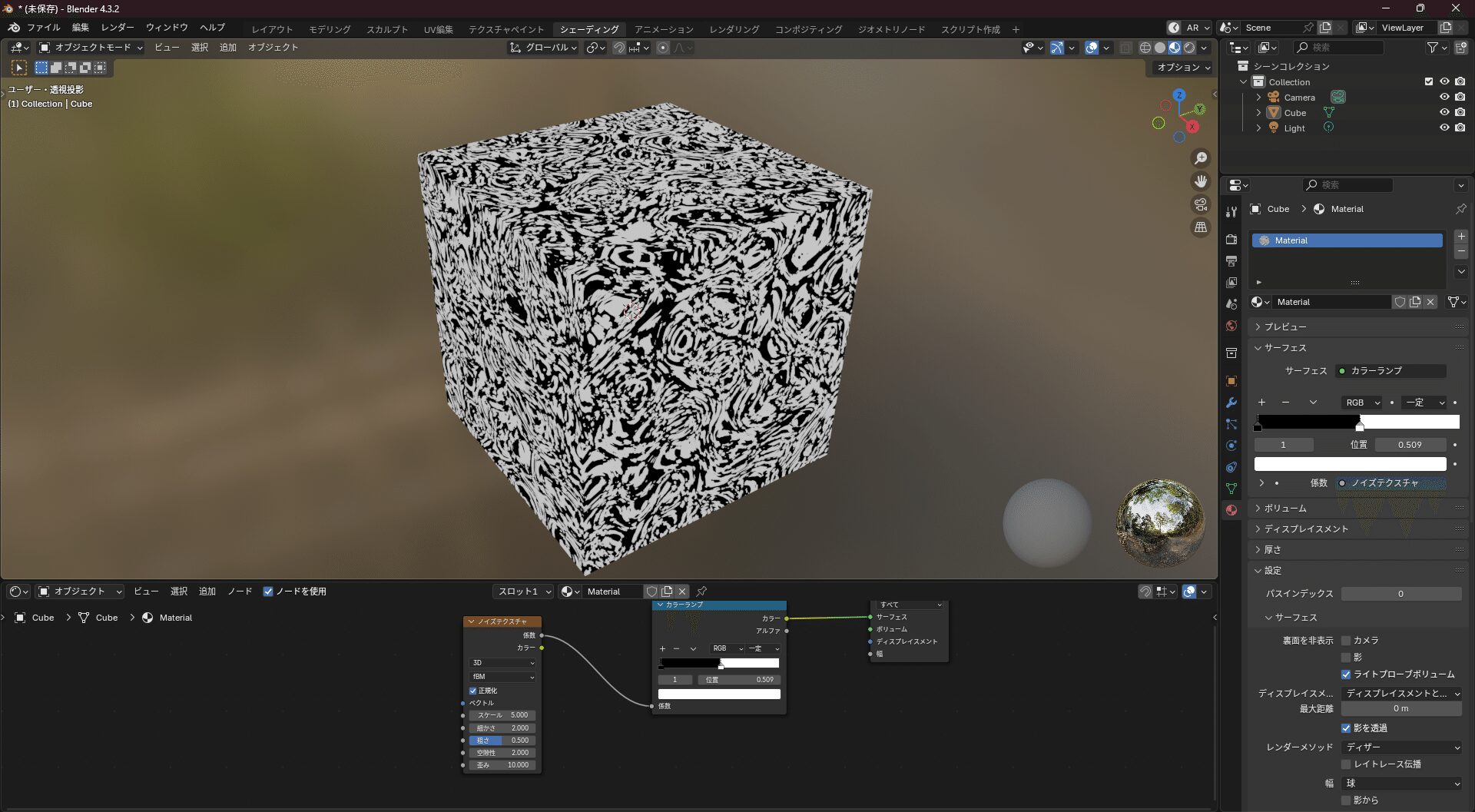

歪み

座標をノイズで歪ませる。より有機的・抽象的な模様になる。

値が大きいと:模様がぐにゃぐにゃ、渦巻き状に変形する。

値が小さいと:通常のノイズ形状を保つ。

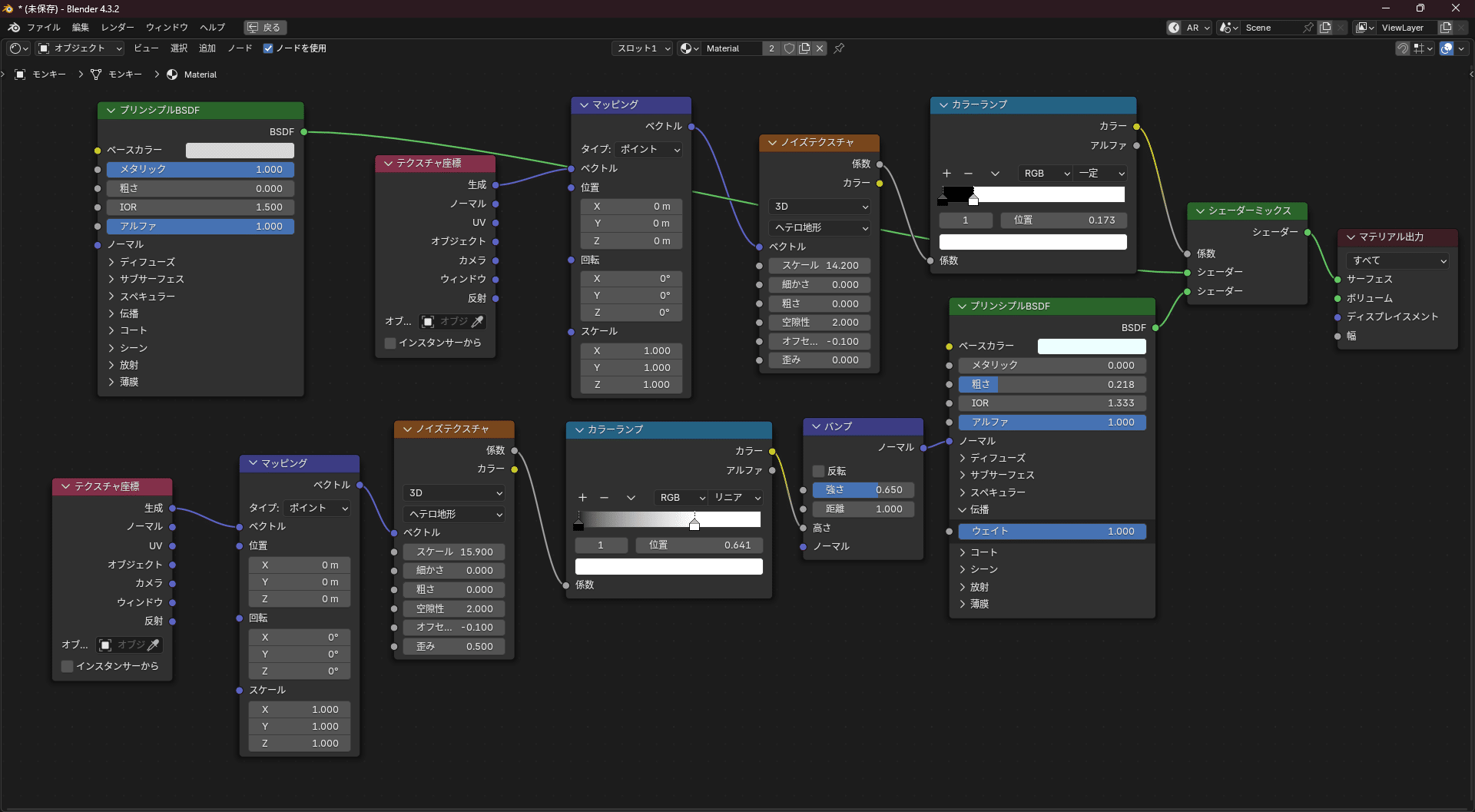

実用例

【まとめ】

いかがでしたか?

ノイズテクスチャはただの「模様ジェネレーター」ではなく、質感づくりの根幹を支える超重要ノードです。

「とりあえず差し込んでみる」から一歩踏み込んで、

次元の違いで模様の空間性をコントロールし、タイプで質感の雰囲気をガラッと変える。

さらに、Scale・Detail・Roughnessなどのパラメーターをうまく使いこなせば、あなたの作品にぐっとリアリティや深みが加わります。

これからはノイズを狙って調整するような一歩先の表現に挑戦してみてください!

コメント